20项共识的迷雾:中日关系破冰之旅,还是权力的精妙博弈?

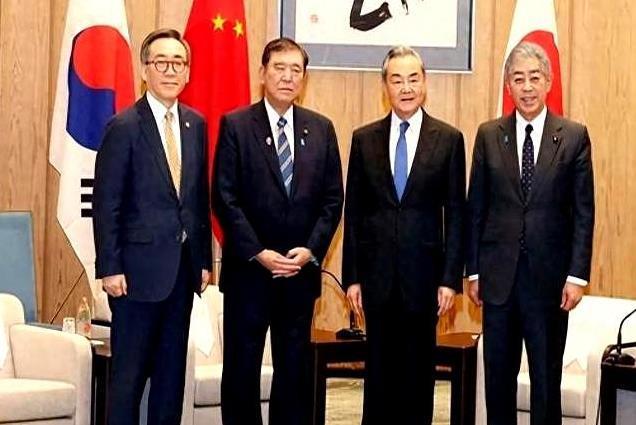

序章:一场在东京举行的“无声”交锋2023年秋,东京的空气中弥漫着一种微妙的紧张感。并非来自台风或地震的预兆,而是源于一场备受瞩目的会晤:中国国务委员兼外长王毅与日本前首相石破茂的会面。这场会面,表面上是例行外交,实则暗流涌动,像一盘精妙的围棋,双方落子之间,都蕴藏着深远的战略考量。

20项经济合作共识的达成,成为了这场“无声交锋”的最终结果,但这仅仅是表面现象,其背后,是中日两国在复杂地缘政治格局下,关于国家利益、历史记忆和未来走向的博弈。

第一章:王毅的“红线”:不容挑战的原则底线王毅此次访日,并非单纯的友好访问。台湾问题,这块中日关系的“绊脚石”,成为他此次会谈的核心议题。据多方消息来源,王毅以强硬而直接的姿态,向石破茂重申了中国在台湾问题上的“红线”:坚决反对任何形式的“台独”分裂行径,以及任何外部势力干涉中国内政。他严厉指出日本在台湾问题上的错误言行,并以此为切入点,强调日本必须严格遵守《中日联合声明》、《中日和平友好条约》等四项政治文件。这些文件,不仅仅是外交辞令,更是具有国际法效力的政治承诺,更是中日两国关系的基石。 王毅的言辞,并非外交辞令的客套,而是掷地有声的警告,其背后是中华民族伟大复兴的坚定决心,以及对国家主权和领土完整的捍卫。 他的语气,坚定而不容置疑,透露出中国维护自身核心利益的决心。

第二章:石破茂的“权衡”:在夹缝中寻求突破与王毅的强硬态度形成对比的是,石破茂在会谈中展现出一种相对务实的态度。熟悉日本政治的人都知道,石破茂素来以其对华强硬著称,但此次会晤,他却表现出一种出人意料的灵活。他公开承认“四个政治文件”的重要性,并表达了加强与中国合作的意愿。这种态度转变,并非简单的立场改变,而是基于对日本自身利益和国际形势的冷静考量。

首先,日本经济对中国市场的依赖日益加深。中国是日本最大的贸易伙伴,大量的日本企业在中国投资建厂,一旦中日关系恶化,日本经济将遭受巨大的冲击。其次,美国在亚太地区的战略调整,也迫使日本重新审视其对华政策。在美中博弈加剧的背景下,日本需要在维护与美国联盟关系的同时,避免与中国关系彻底破裂。石破茂的“妥协”,并非屈服,而是一种在夹缝中寻求生存和发展的战略选择。

第三章:20项共识:经济合作的表象与政治博弈的实质中日经济高层对话的重启,以及达成的20项共识,成为了此次会晤的标志性成果。这些共识涵盖了供应链稳定、汽车产业合作、海洋资源开发等多个领域,表面上是经济层面的合作,但实际上,其背后也蕴含着深刻的政治含义。例如,在供应链合作方面,日本希望通过与中国加强合作,降低对美国等其他国家的依赖,从而增强自身的经济韧性。而在汽车产业合作方面,日本汽车企业则希望借此机会进一步拓展中国市场,获得更大的利润。这些经济合作,并非单纯的商业行为,而是日本试图在美中博弈中,寻求自身利益最大化的战略举措。

然而,我们也必须看到,这些共识的达成,并不意味着中日关系的彻底改善。台湾问题仍然是悬在两国关系上的一把达摩克利斯之剑,美国在亚太地区的战略调整,也随时可能对中日关系造成冲击。

第四章:美国因素:中日关系的隐形操纵者美国是中日关系中一个无法忽视的变量。美日安保条约,以及美国在亚太地区的军事存在,深刻地影响着日本的对外政策。美国对台海局势的介入,以及对中国崛起的遏制,都直接或间接地影响着中日关系的走向。日本,夹在中美两个超级大国之间,不得不谨慎权衡自身的利益。一方面,它需要维护与美国的安全联盟,另一方面,它又不能完全忽视与中国日益密切的经济联系。这种微妙的平衡,使得日本在对华政策上,常常显得犹豫不定,甚至前后矛盾。

第五章:迷雾中的未来:合作与对抗的交响曲中日关系,如同一部充满张力的交响乐,合作与对抗的音符交织在一起,奏响了一曲复杂而动人的旋律。20项共识的达成,如同一个短暂的休止符,为中日关系带来了些许希望,但并不意味着冲突的终结。未来,中日关系的走向,将取决于诸多因素:美国在亚太地区的战略调整,中国崛起的速度和方式,以及日本自身对国家利益的认知。这是一场充满不确定性的博弈,其结果,将深刻地影响东亚乃至全球的格局。

结语:眺望远方这场在东京举行的“无声”交锋,留下了许多疑问,也带来了许多思考。20项共识的达成,究竟是中日关系破冰之旅的开端,还是权力博弈的又一阶段?未来的答案,或许需要时间来揭晓。但有一点是肯定的:中日关系的未来,将继续书写东亚乃至全球历史的新篇章。 而我们,作为旁观者,只能拭目以待,并从中汲取宝贵的经验和教训。