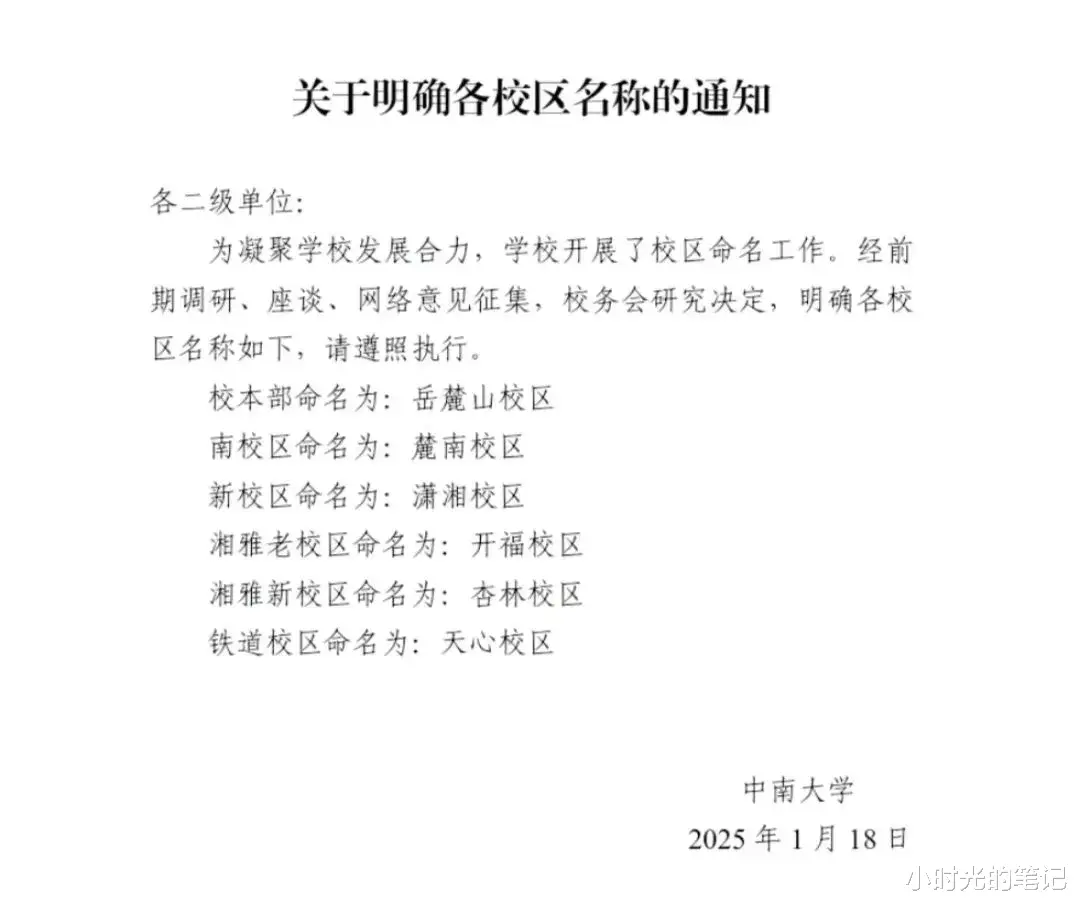

一场更名风波,把中南大学推上了舆论的风口浪尖。湘雅老校区正式更名为“开福校区”,湘雅新校区成了“杏林校区”。这一变动,表面上看是校区命名的调整,背后却掀起了关于传承与发展的巨大争议。

01

咱们先说“湘雅”这个名字的分量。

湘雅医学院,成立于1914年,是我国第一所中外合办的医学院。那个时候,南有湘雅,北有协和,两座医学殿堂一南一北遥相呼应,湘雅更是湖南的一张响亮“名片”。

湘雅的校训“公勇勤慎,诚爱谦廉,求真求确,必邃必专”早已刻在了一代代学子的记忆里。百年来,“湘雅”不仅是个名字,更是一种精神象征,是许多人心中的医学殿堂。

这样一个有着深厚历史底蕴的名字,在中南大学的更名操作下,成了“开福”和“杏林”。

网友戏称,这“开福”是区名,“杏林”倒是和中医扯上了边,但和湘雅的百年历史传承有啥关系?不少校友更是直言:“湘雅不姓湘雅了,我的青春记忆也跟着‘失业’了。”

02

这事为啥引发这么大的反弹呢?

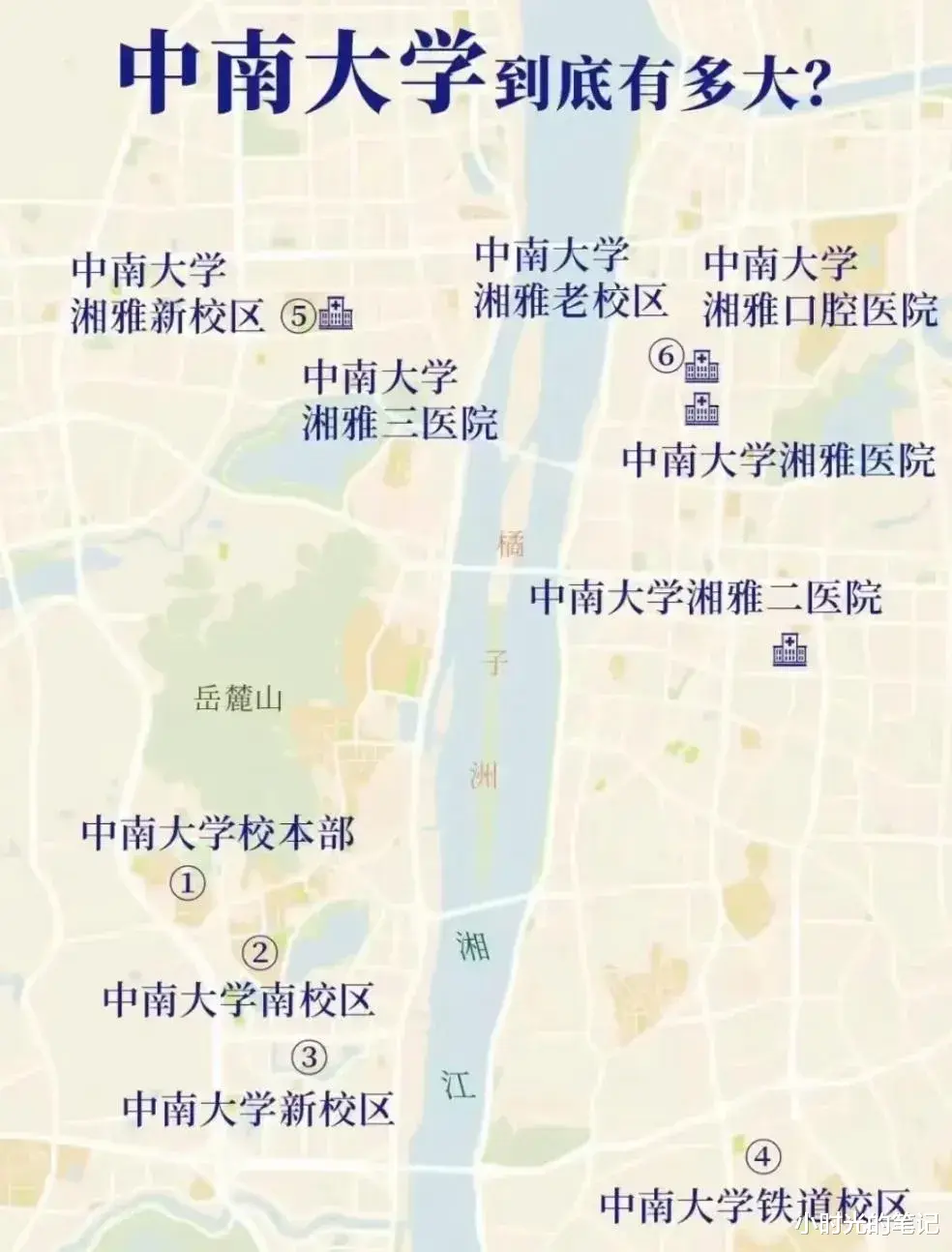

因为“湘雅”二字自带情感和文化的强烈符号感。中南大学2000年由湖南医科大学、长沙铁道学院和中南工业大学合并而成。合并之后,湘雅的名字被保留下来,成为中南大学医学教育的核心品牌。

如今,一纸通知,直接把“湘雅”从校区名中抹去。有人质疑,这是不是中南大学在“去湘雅化”?

校方也不是随便拍脑袋做决定。早在去年11月,中南大学就对校区命名进行了意见征集,官方解释称,原校区名称已难以准确反映其特色和定位。这套解释显然没能平息舆论。

“特色”和“定位”靠的不是名字,而是内在实力。改了名,湘雅能在学术上更上一层楼吗?改了名,百年来积累的品牌价值能保住吗?这些问题,才是真正让人关心的。

03

让人忧心的是,湘雅医学近年来的发展似乎并不顺利。

2017年,医学遗传学国家重点实验室被摘牌,第四轮学科评估也没取得亮眼成绩,甚至连续两轮双一流建设学科都“名落孙山”。

和同样合并了老牌医学院的川大、华科大、中大相比,湘雅的表现确实让人感到遗憾。这种情况下,在很多人看来,名字的更改不仅没解决问题,反而让人更加担忧湘雅品牌的未来。

这类“去名化”的操作并不是孤例。当年,北京大学合并北京医科大学,校区名依然保留“北医”。四川大学合并华西医科大学,也没舍得动“华西”二字。

这些名字本身就意味着荣耀和传承,改名不是融合的捷径,反而可能引发不必要的情感撕裂。

04

在高校发展的过程中,确实需要通过整合资源、统一管理来提升效率。但如何在整合的同时,保留历史的独特性和文化的深度,却是需要更智慧的平衡。

名字的改变并不可怕,真正可怕的是文化和精神的消散。如果湘雅医学院能够在科研、教学、医疗等领域重新焕发出辉煌,那么无论校区的名字如何改变,“湘雅”的品牌依然会是中国医学界的一颗明珠。

希望未来的湘雅,不仅仅是一个校园的名字,更是一种精神的象征,一段历史的延续。