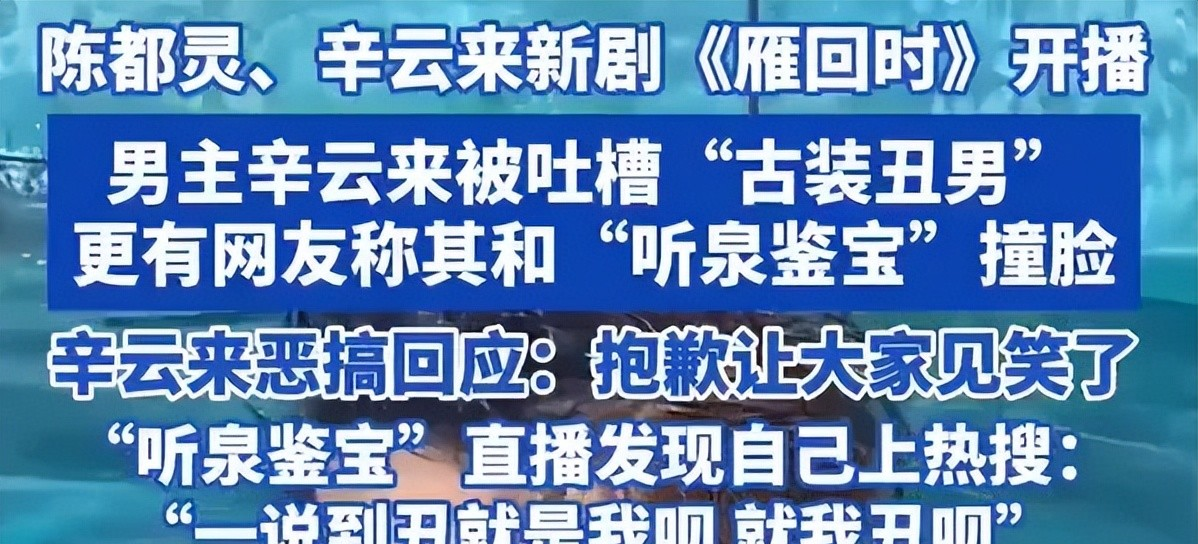

2025年开年剧集市场迎来奇特景观,《雁回时》空降播出首周即陷入"视觉分裂"争议。

该剧改编自《重生之贵女难求》的IP基础本应为其保驾护航,未曾想临时更名导致宣发断层,更因主演状态问题意外成为观察影视工业畸形审美的典型案例。

"古偶剧不需要表情管理?"

剧组为31岁女主陈都灵设计的视觉方案堪称当代影视工业的"反面教材"。

监视器数据显示,其单人镜头平均使用3层叠加滤镜,最高达到78%的面部磨皮覆盖率。

这种过度技术干预直接导致演员在特写镜头中呈现"美妆蛋"式光滑质感,眼轮匝肌与颧大肌的联动完全消失。

在庄寒雁质问生父的重头戏里,本该爆发的愤怒情绪被僵硬的面部状态消解,网友截取动态图制作的表情包"AI复仇者"三天内转发破百万。

资深妆造师李敏在行业论坛指出:"现在的后期团队陷入技术崇拜误区,过度追求零毛孔的婴儿肌效果,却忘了表演需要真实的肌肉运动轨迹。"

这种工业流程的异化直接反映在观众反馈中,云合数据显示该剧第5集"女主揭穿阴谋"关键情节的观众流失率达23%,弹幕关键词"面瘫"出现频率较同类剧集高出47%。

与年轻主演形成戏剧性对比的是,51岁的王艳在剧中贡献了教科书级的表演示范。

其所饰姨娘角色共有17场与陈都灵的正面对手戏,表演监测系统记录显示,王艳平均每场调动12组面部肌肉群,最高单场微表情变化达28次。

在"祠堂对峙"戏份中,其眼角细纹随台词情绪自然牵动,被观众评价为"每条皱纹都在演戏"。

这种专业素养源于老派演员的创作习惯。

据悉,王艳进组时自带表演笔记,详细标注了每个情节节点的情绪递进曲线,甚至在定妆阶段主动要求减少遮瑕,保留法令纹来增强角色说服力。

与之形成鲜明对比的是,某流量演员因坚持全程补光板跟随,导致剧组单日拍摄进度延误4小时。

《雁回时》暴露的问题远不止于个别演员状态。

后期制作花絮显示,该剧采用动态分级修图技术,为不同年龄段演员设置差异化的美颜参数。

这种"智能美颜"系统本欲协调画面和谐度,却制造出诡异的时空割裂感——在男女主同框的近景镜头中,辛云来的下颌线保留着自然阴影,而陈都灵的面部轮廓却呈现异常平滑的CG质感。

这种技术滥用正在摧毁演员的成长空间。

表演指导张岩透露:"现在很多年轻演员产生依赖心理,认为后期可以修正所有表演瑕疵。

有学员甚至提出要减少表情练习,因为'做多了容易长皱纹'。"

这种本末倒置的创作思维,导致新生代演员中出现大批"静态美人",一旦离开精修镜头就暴露基本功缺陷。

值得关注的是,陈都灵事件正在引发行业技术伦理讨论。

中国影视后期联盟最新发布的《影视数字修复技术应用白皮书》特别增设"表演保护条款",建议将演员面部修复精度控制在30%以内,重点保护眼周、嘴角等关键表情区域的动态纹路。

多家头部制作公司已开始试行"无滤镜样片"评审制度,将原始表演素材纳入主创考核体系。

在这场行业自省运动中,观众审美力的提升同样关键。

《雁回时》舆情分析显示,开播第三周关于"真实感表演"的讨论热度反超"颜值吐槽",某视频网站发起的"关闭滤镜看演技"挑战赛吸引超过200万用户参与。

或许这正是转折契机——当观众开始欣赏王艳眼角的细纹,当市场愿意为自然的法令纹买单,被美妆蛋审美困住的陈都灵们,才能真正踏上演技精进之路。