奥黛丽·赫本作为20世纪最具标志性的电影明星之一,其银幕形象与时尚风格早已超越电影本身,成为一种文化符号。

从《罗马假日》中俏皮叛逆的安妮公主,到《蒂凡尼的早餐》里矛盾优雅的霍莉·戈莱特丽,赫本的每一个角色都像是附有灵魂般,每一部经典作品都值得我细细品味,而且这些电影中的服装设计涉及优雅,完美地诠释了人靠衣装,美靠靓装的重要性。

她的时装电影不仅是个人风格的展现,更是电影与时尚的融合,成为了众多品牌争相效仿的对象,更是成为了那个时代精神的载体,身份的象征。

01、纪梵希与赫本

1953年,当奥黛丽·赫本在《罗马假日》中以短发、白衬衫和圆裙形象颠覆好莱坞的性感美学时,她与设计师纪梵希尚未相遇。

影片翻拍的是荣获五项奥斯卡金像奖的《一夜风流》,由克拉克·盖博、克劳黛·考尔白主演,这可是含金量非常高的一部电影,值得推荐。

直到1954年的《龙凤配》,纪梵希与奥黛丽·赫本的合作才真正开启了一场改变时尚史的风潮。

在这部电影中,纪梵希为赫本设计的露肩刺绣晚礼服与立领羊毛大衣,以极简线条和精致剪裁取代了当时流行的夸张廓形,宣告了一种新式优雅的诞生。

纪梵希深谙赫本的个人特质。她修长的脖颈、纤细的骨架与灵动的气质需要一种去繁就简的设计哲学去营造。

所以,我们在电影中看到这件晚礼服非常适合赫本的气质,活泼可爱。

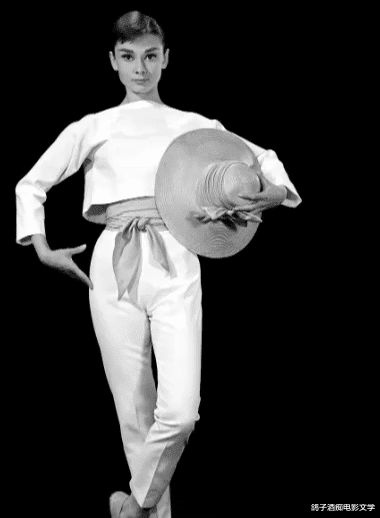

在1957年的《甜姐儿》电影中,赫本身着纪梵希设计的全白裤装舞蹈的场景,彻底打破了女性必须穿裙装的刻板印象。

这套服装通过流畅的剪裁与中性化设计,既凸显了赫本的轻盈体态,又赋予角色独立自信的现代女性气质。这种“去性别化”的尝试,引领了一时潮流。

更值得关注的是,赫本与纪梵希的合作重新定义了好莱坞的服装文化。

在传统制片厂体系中,服装部门往往服务于明星的“视觉奇观”,但赫本主动参与设计决策,要求服装必须符合角色逻辑。

在1963年的《谜中谜》电影中,她坚持用纪梵希的鲜亮色的套装取代原定的华丽礼服,因为“一个被追杀的女人不可能穿着拖地长裙逃跑”。这种将实用性融入高级时装的选择,让电影服装脱离了单纯的装饰性,成为角色生存策略的一部分。

1961年的《蒂凡尼的早餐》将赫本的时尚影响力推向巅峰,却也暴露了服装作为身份面具的复杂性。霍莉·戈莱特丽这个徘徊在名利场边缘的交际花,其造型堪称一场精心策划的视觉骗局。

纪梵希设计的黑色丝绸长裙搭配珍珠项链,模仿上流社会的优雅气质。夸张的墨镜与宽檐帽则构成抵御现实的屏障。最值得一提的是,那件被后世奉为经典的蒂凡尼小黑裙,以及细长泛金的烟斗形象,成为了后世名流相继模仿的对象。

服装、首饰成为阶级野心的物化象征。

然而,赫本的表演赋予了这些时装更深层的意义。

当她在清晨街头凝视珠宝店橱窗时,黑色礼服不再是简单的欲望显示,而是现代都市人的孤独证明。服装的完美与角色的破碎形成强烈反差,暗示消费主义时代个体身份认同的困境。

这种矛盾性在霍莉的浴袍造型中达到顶点。

当她裹着男士衬衫赤脚跳舞时,摘掉了社会面具的真实自我反而显得更脆弱动人。

霍莉通过男性化衬衫、平底鞋等元素模糊了性别界限,与其说这是“男性凝视”下的性感符号,不如说是对传统女性气质的戏仿。

正如电影学者所言:“赫本的霍莉用时尚构建了一个既诱惑又疏离的灰色地带,让观众不得不直面物质主义与精神空虚的永恒博弈。”

03、服装成为社会阶层的炼金术1964年的《窈窕淑女》将服装的社会隐喻推向极致。

赫本饰演的卖花女伊丽莎通过语言训练与服装改造完成从底层到名媛的蜕变,这一过程暴露了时尚作为阶级通行证的本质。设计师塞西尔·比顿用粗布围裙与脏兮兮的草帽定义伊丽莎的初始身份,而当她身着缀满珠宝的白色舞会裙亮相时,服装已然成为社会炼金术的终极证明。

但赫本的表演揭示了这场改造的残酷性。

当伊丽莎在赛马场戴着夸张的羽毛帽结巴时,过度堆砌的服饰反而凸显了她与上流社会的隔阂。最具颠覆性的是她抛弃华服,穿着朴素的米色套装与教授对峙,这一刻服装不再是社会地位的标志,而是主体意识的觉醒。

赫本用松弛的肢体语言与坚定的眼神证明,真正的优雅来自内在力量而非外在装饰。

赫本本人曾被质疑“太瘦、不够性感”,却最终以独特气质改写审美标准,伊丽莎的逆袭暗示着时尚话语权的流动。

赫本的时装电影之所以历久弥新,在于她将高定带入了日常生活。

比如1957年《黄昏之恋》中的高腰七分裤配芭蕾平底鞋,1964年《巴黎假期》中的格纹风衣与丝巾,这些造型打破了礼服与便装的界限,推动战后女性服装向舒适性与功能性转型。她的“赫本风格”没有沦为博物馆藏品,而是通过百货公司的平价复刻款,实现了时尚平民化。

更重要的是,赫本证明了服装可以成为自我表达而非取悦他人的工具。晚年担任联合国儿童基金会亲善大使时,她常以简单的衬衫与休闲长裤现身灾区,这种“去明星化”的着装恰是对其银幕形象的终极超越。

赫本就在联合国发表演讲:”我的责任是通过自己的行动,使全球人民了解和明白儿童的需要到底是什么。假如我是一位通晓政治、经济、宗教、文化、教育和传统的专家,我将更能了解当今世界上的儿童问题。然而我不是,我只是一位母亲。所有我只能通过自己力所能及的行动去改变它。”

当服装褪去了社会价值,留下的才是真正的优雅。

时至今日,赫本的时尚风格仍在持续。

从Gucci对《甜姐儿》造型的致敬,到街头品牌对小黑裙的无数次山寨模仿,她的形象早已超越时代局限。

所以,真正的风格从不追随潮流,而是用服装讲述关于自由、尊严与人性的永恒故事。

这正是奥黛丽·赫本用一生演绎的时尚哲学。