太行咽喉,晋南屏障,泽州,因太行陉的存在,自春秋时期就一直是三晋大地的交通要塞,南来北往客商数之不尽,兵家征伐必争之地,在此留下了千古风流人物和万页难书的传奇故事。

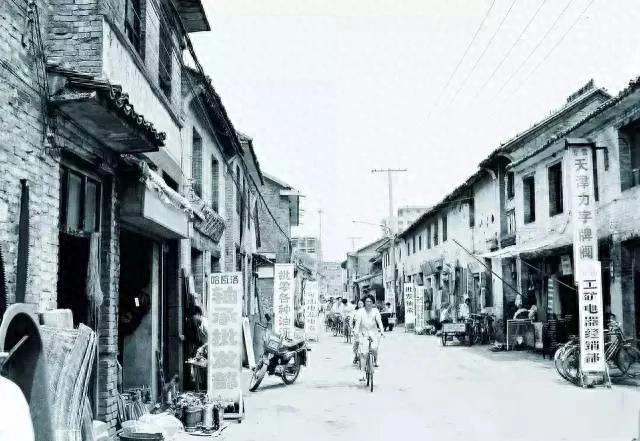

黄华街,在晋城泽州的地位相当于北京的大栅栏,南京的夫子庙,一条千米左右的街道见证着晋城的发展。

黄华街得名的故事有三,今天我们来一一讲述。

一、黄粮放华

1400余年前,隋末唐初,隋炀帝杨广暴虐无道,天下百姓苦不堪言,各路诸侯蠢蠢欲动,山西那时候属唐高祖李渊的地盘,李渊时任太原留守,相当于现在省军区司令,可当时全国留守就三名,其实是为拱卫长安而设定,便于有人若攻打京都可以及时救援。

隋炀帝无道终于逼迫的天下诸侯起兵造反,李渊见此情形,哪能不做准备,整个山西东太行西吕梁南边有太岳中条王屋,北边有恒山阻挡,只要控制了山脉进出通道,自己就是山西王。

泽州府在隋朝之前,治所一直在高都(今泽州县高都镇),无论府衙官宦居所基本都在此。可马上就会全国混乱,高都虽是不错的治所,但兵荒马乱的年代,能及时援助关隘山口,提供更近一步的战乱休息之地反而更为重要。太行山下,隋朝洛阳留守管辖,实力与自己不相上下,如若一旦攻上太行陉,高都治所根本援之不及,反而在如今的城区地域更为方便,四周为山易守难攻,还可及时守望各个关隘,南下太行陉这是最后一站补给,周边都是山,天然防守要地,就算失守还有退路可走。

于是泽州治所搬离高都古镇,迁至现今晋城市城区范围,新建泽州城,作为太行陉守关战略要地。

县城建好,城内居官宦守将有力之臣,家眷协同,再辅以生活战备必须人员,存放战备、生活用品,普通百姓不得入内。

城外本一片荒凉,可城内所用本就需周边供应,时常已久,逐渐在南门外形成集市,每日各地乡民供应沿街而排,等待城内挑选。

长此以往,长期供应富户便在沿街大兴土木,建立供应站点,逐步形成以酒肆,工坊,食粮,驿站,作坊,奴隶市场,等为一体的综合性商业街道。

隋朝覆灭,唐朝换代,各地兵乱逐渐被收服镇压,泽州之地无战乱侵扰,可改朝换代的后遗症哪能那么快消除,山西属高原山区地带,一般战乱本就不易开展,再加上这是唐朝龙兴之地,重点保护自然必不可少。

可平原地带就不是那么好过了,长期战乱,匪寇横行,耕地早已荒废,百姓食不果腹,自然会到处逃亡,就算战乱已过,食粮的成熟哪有那么快恢复供应。

这时,自己东山起事的龙兴之地当然要助自己稳固大唐江山,于是,一道命令自天而降,山西全省筹备食粮物资,周边各地所缺食粮可去山西购买换取,以供过渡食用,但不得强制买卖。自此,三晋大地各处关隘道口立即繁忙起来,过往客商络绎不绝,只为安然渡过无粮之日。

泽州府地处南太行高原地带,自神农时代播五谷开始,当地人不断尝试,在这片区域以小麦,粟(也叫谷子)最为合适耕种,产量高,食物能量高,成为当地人最重要的食物来源。

朝廷下令,百姓自然要遵守,于是乎,泽州府治下各个县郡,只要有余粮,便每日将麦,粟通过人担车运种种方式运送往泽州城外,供过往客商选购换取。

每日清晨,早早到达的各地农户或粮主,都会将自己所带的麦粟打开袋口展示。因小麦和粟均呈黄色,在清晨太阳光的照射下,仿佛金色的光华一样发出光芒。

一片如此也就罢了,可因高原的影响,整个一条街上,只要是卖粮换粮的,基本上每家的粮食都在太阳的照射下发光。

从城头一眼望去,整条街道,一条黄色的纽带在等待客商的选择中闪闪发光。

自此以后,城南的街道改为黄华街,寓意黄粮放华。