央视第一女主持人逝世,事业爱情圆满,唯独儿子成为她一生的遗憾

从文艺兵到荧屏女神:中国电视史的时代切片

上世纪六十年代的北京胡同里,每当夜幕降临,总有三五成群的孩子趴在国营商店的玻璃窗前。

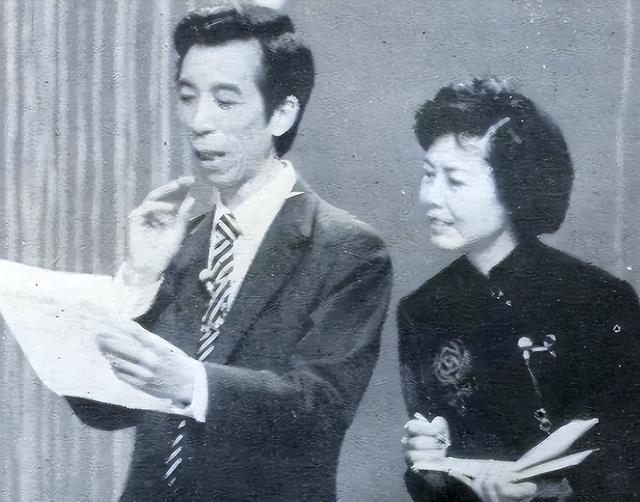

他们盯着的不是糖果糕点,而是一台14寸金星牌黑白电视机——那里正播放着中国电视史上第一个固定栏目《为您服务》,屏幕中的沈力梳着标志性齐耳短发,眼角眉梢都带着春风化雨的温柔。

这个场景构成了改革开放前中国家庭的集体记忆。

1957年央视前身北京电视台公开招聘时,25岁的沈力带着文工团磨炼出的台风,在3000:1的竞争中脱颖而出。

彼时的选拔现场,主考官特意设置突发状况:突然关灯测试应变能力。

沈力摸黑完成播报的从容,成为了她职业生涯的隐喻。

沈力的工作台本里密密麻麻标注着发音符号,节目组仅有的两台摄像机需要人工推动。

据《中国广播电视年鉴》记载,1965年全国电视机保有量不足3万台,但沈力每月收到的观众来信能装满两个麻袋。

双轨人生:聚光灯下的时代困境

1983年央视春节联欢晚会后台,刚卸完妆的沈力在更衣室角落翻出儿子吴林的成绩单。

数学38分的红色数字刺得她眼眶发酸,这是儿子初中最后一个学期。

走廊里传来导播催促录制特别节目的喊声,她匆匆把成绩单塞回包里,这个动作重复了整整十五年。

在《为您服务》创下78%收视神话的1980年代,中国职业女性正经历着前所未有的身份撕裂。

沈力的时间表印证着这种撕裂:清晨五点校对稿件,午休时间录制节目预告,深夜回家时带着台里特批的过期面包当全家早餐。

丈夫吴殿勋的付出构成了这段传奇的暗线。

但没人知道,吴殿勋书桌抽屉里藏着沈力所有节目的录像带,标着日期和收视率。

错位的时钟:母职的现代性反思

1995年深秋的北京广播学院考场外,吴林攥着准考证的手心沁出冷汗。

母亲前夜还在石家庄主持行业会议,承诺的考前辅导化为答录机里的忙音。

这个场景成为沈力晚年最锥心的记忆切片。

在抖音、微博尚未诞生的年代,沈力们的时间早已被切割成以秒计算的单位。

吴林小学时的作文《我的妈妈》永远在描写电视里的形象,中学家长会永远由父亲出席,这种错位在1990年代初期达到顶峰——正值沈力主持《夕阳红》栏目创收视新高,而吴林进入青春期。

颇具戏剧性的是,2016年中国传媒大学公开课现场,已成为企业高管的吴林被问及母亲缺席的童年。

银发红娘:黄昏恋背后的代际和解

2013年重阳节,76岁的沈力在老年大学重逢初恋张锐林。

两人在素描教室门口相视而笑的画面,被学员拍下后登上《北京晚报》头版。

在老龄化社会加速的今天,沈力的黄昏恋具有样本意义。

北京大学2023年《代际关系调查报告》显示,65%的子女支持父母黄昏恋,但仅有23%会主动牵线。

吴林不仅为母亲整理初恋档案,还特意安排张锐林担任沈力回忆录的插画师。

在协和医院VIP病房的最后时光,沈力床头摆着三样东西:金话筒奖杯、全家福照片,以及儿子送的智能语音助手。

这个能播放所有她主持过节目的AI设备,每晚循环着《为您服务》开场白。

结语:时代幕布下的光影人生

在短视频重塑传播格局的今天,回望沈力的人生轨迹恍若隔世。

她的故事恰似一柄双棱镜,既折射出中国传媒发展的璀璨光谱,又照见职业女性跨越半个世纪的身份焦虑。

最新数据显示,我国主持人行业年均工作时长已达2800小时,87%的从业者存在家庭关系紧张问题。

沈力留下的不只是《为您服务》的经典片头,更是一道关于事业与家庭的永恒命题。