进入周末的商场,购物的人们如织。

休息区的椅子上,一位新手妈妈正试图安抚怀里哭泣的婴儿。

她四下张望后决定给孩子喂奶,但很快,一个路过的陌生男子突然发出指责声:“在公共场合哺乳,真是恬不知耻!”这意想不到的声音切入了原本嘈杂的环境,引来了不少目光。

这位母亲迅速整理好围巾,强调自己并不想当众哺乳,只是因为附近找不到母婴室,她才能在这里喂孩子。

面对陌生人不友好的目光和语气,她显得局促不安,不得不抱起孩子离开。

这样的场景并不罕见,但总能引发人们的思考:在公共场合哺乳真的有错吗?

母乳喂养的本能与社会偏见

说到母乳喂养,这是任何一个母亲在生育后最为自然的行为。

世界卫生组织也明确建议婴儿在出生后六个月内应尽可能地接受纯母乳喂养,这是有利于母婴健康的最佳选择。

但处在快节奏都市生活中的母亲们,却常常因为这种自然的行为而引发社会的非议。

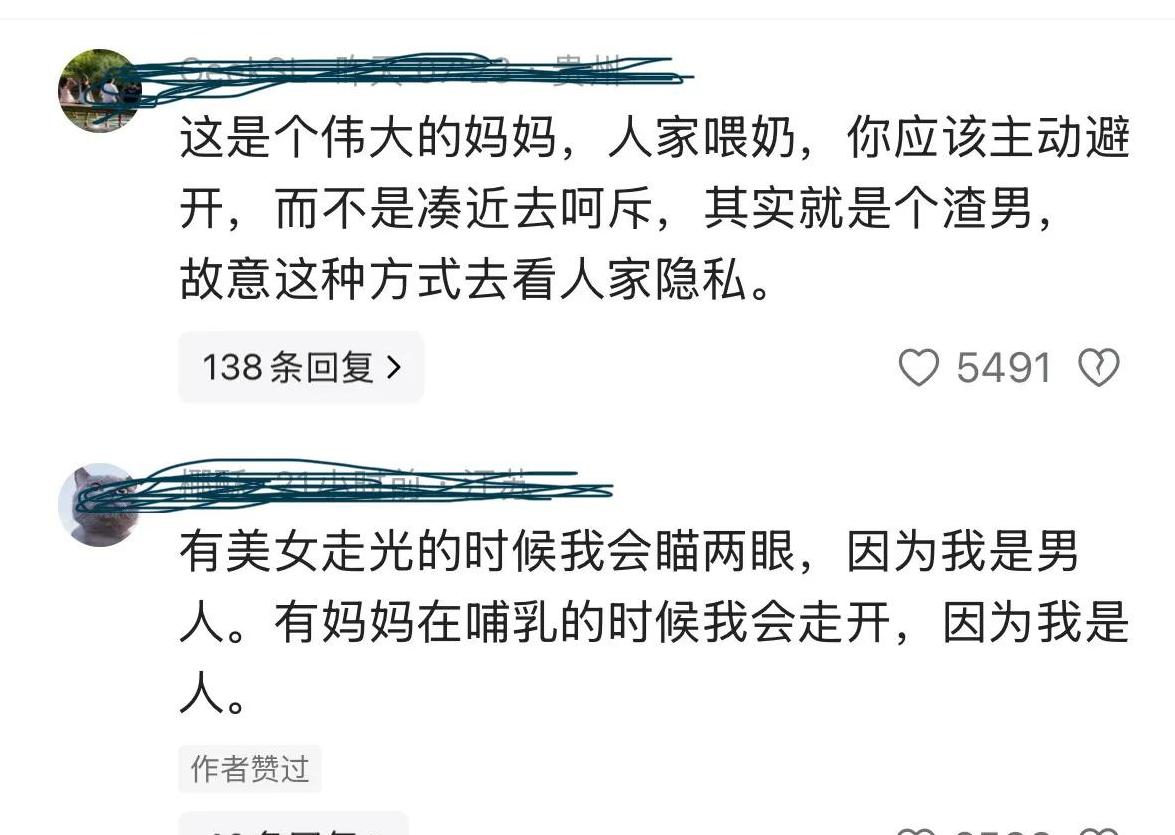

不少人误将哺乳与羞耻挂钩,这其实是一种不必要的偏见。

这种观念源于对女性身体功能的误解,将生命喂养的行为错误地视为一种道德上的纰漏。

但在很多国家,像美国的纽约州和加拿大、澳大利亚等地,女性在公共场合哺乳早已获得了法律支持,这一举措无疑推动了社会观念的进步。

公共场所哺乳的困境:设施与观念的缺位在国内,母亲们的哺乳遭遇尴尬,部分原因在于母婴设施的匮乏。

许多商场的母婴室或者设施不足,或者被其他用途占用,这让母亲们在带婴儿外出时面临挑战。

碰上孩子饿得大哭却找不到合适地点时,母亲们常常被迫当众哺乳。

这不仅是一种无奈的选择,也反映了市政规划中对特殊需求群体的忽视。

举个例子,日本新宿站的母婴室不仅设备完善,还能容纳多人,这样的设计无疑为母亲提供了极大的便利。

国内虽然在高铁和机场等交通枢纽开始增设母婴室,但总体普及率仍然不足。

相对而言,缺乏专门的设施让不少母亲只能成为“移动哺乳点”。

这种情况下,外界的责难对她们而言无疑是雪上加霜。

法律保障与社会观念的突破口

在保障哺乳权利方面,一些国家已经通过立法为母亲提供了支持,在世界各地,这种法律保障的程度也直接影响着公众接受的态度。

我国的相关法律尚未具体涉及哺乳权,这让遇到纠纷的母亲往往难以维护自身权益。

更需要改变的是根深蒂固的性别观念。

女性身体被误解为“被观赏的客体”,忽略其在哺育生命中的重要角色。

这也就是为什么在公共场合看到哺乳时,一些人会感到不适应甚至提出抗议。

虽然社会观念的转变需要时间,但公共政策却可以加快这一进程。

借鉴国外经验,通过立法明确哺乳在公共场合的合法性,同时提高母婴室的建设标准,都是推动变化的重要步骤。

迈向文明共识:软硬件支持体系的建设改变这种现状,需要“软硬兼施”的支持体系。

在硬件上,应当加快完善母婴室的普及,并设计如带隔断的独立哺乳空间等更加贴心的设施,以便母亲有一个安静舒适的哺乳环境。

此外,软件方面的支持也不可忽视,应加强公众教育,消除对哺乳的偏见。

通过媒体宣传、公益活动等方式,促使大家逐渐接纳并理解这一行为,如同日本社会对哺乳的接受是基于对生命教育的重视。

每个人都是母乳喂养的受益对象,这份经历值得被理解和尊重。

当然,在社会进步之余,母亲们的自我保护也很重要。

利用哺乳巾或选择防走光的哺乳衣物,能够一定程度上缓解不适以及避免不必要的尴尬。

结尾,哺乳这件事其实不仅关系到个体的便利,更体现了整个社会文明的进步。

我们常提到的文明,不仅在于个人隐私的过度保护,更包含了对生命需求的温柔理解。

当我们学会将哺乳视为一种母爱的展现,而不再是负担的标签,法律为此权利提供有力屏障,公共场合的母婴休息区,才能真正成为母亲的安心港湾。

在这一过程中,或许我们会经历一些争议和挑战,但恰如其分的法律制度与宽容的社会氛围,将带领我们走向更文明的未来。

所以,请给予哺乳一份理解,也给母亲们更多勇气与信心,让每一个生命都能在健康的怀抱中成长。