2021年3月,一个名为“瑶一瑶小肉包”的短视频账号悄然上线,镜头里四岁的小女孩瑶一瑶扎着双马尾,圆滚滚的脸蛋上挂着鼻涕泡,一边哭一边追着鸡跑,逗得观众前仰后合。谁能想到,这个看似普通的农村萌娃,竟以惊人的速度席卷全网,成为拥有2200万粉丝的“国民闺女”。

瑶一瑶的走红,源于她毫无修饰的天真。她从不掩饰情绪:想吃糖时跺脚哭闹,被小伙伴推倒后放声大哭,甚至拆开鞭炮玩火药也不亦乐乎。这种“不完美”的真实感,打破了传统萌娃视频中“永远微笑、乖乖听话”的人设,让观众感受到孩童最本真的生命力。正如粉丝所言:“瑶一瑶的哭和闹,就像我们小时候被藏起来的糗事,突然被公开了。”

瑶一瑶的视频里,没有精致的道具和剧本,只有贵州农村的田间地头、老屋灶台和一家人的打闹日常。她会抱着狗狗“分饭吃”,会和哥哥“互相伤害”,妈妈A萍还会在镜头后调侃:“今天瑶一瑶把火药搞得到处都是,我都快成消防员了。”这种接地气的记录,让无数在大城市打拼的网友找到情感共鸣,甚至有人留言:“看了瑶一瑶,突然觉得生活没那么焦虑了。”

瑶一瑶的爆火并非偶然,她的母亲A萍深谙短视频运营之道。比如情绪共鸣,放大孩子的“冲突性”瞬间(如摔倒、挨训),激发观众的好奇心与保护欲;高频更新,两年半累计发布456条视频,平均每周至少3条,保持账号活跃度;再加上从《人民日报》的点赞以及与张艺兴、孙怡等明星互动,持续扩大影响力。

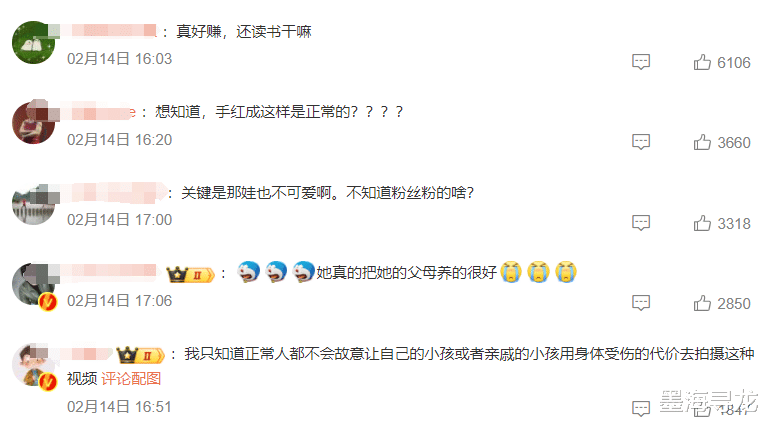

然而好景不长,2025年2月11日,一则瑶一瑶被小男孩绊倒的视频彻底撕开了这场流量狂欢的遮羞布。视频中,瑶一瑶踉跄着摔倒在地,哭得撕心裂肺。网友发现,此前类似的“摔倒”视频曾多次出现,且A萍在评论区称:“上次没拍到,这次让哥哥轻轻弄一下。”这被解读为“为流量刻意制造危险场景”,瞬间引爆舆论。有人痛批:“用孩子当摇钱树,于心何忍?”

瑶一瑶的走红背后,是商业变现的暗流涌动。据报道,其账号广告报价高达55万元/60秒,年收入或超1650万元。但我国《广告法》明确规定,不得利用不满十岁的未成年人代言。瑶一瑶参与的“工厂考察”“品牌大使”等商业活动,已涉嫌游走在法律灰色地带。

瑶一瑶的粉丝群体被称为“小姨小舅舅”,他们曾为她的生日宴众筹礼物、蹲守旅游景点,甚至将瑶一瑶视为“精神寄托”。然而,当质疑声四起时,部分粉丝却倒戈相向,指责A萍“消费孩子”。这种极端化的情绪撕裂,让瑶一瑶一家陷入“里外不是人”的困境。

面对舆论压力,瑶一瑶账号在2025年3月13日停更,清空带货橱窗、关闭商业合作,仅保留10级粉丝的生日宴互动。这场危机公关,实则是多重压力的集中爆发。停更前,瑶一瑶粉丝量已从2119万暴跌至2118万,两天流失1.3万粉丝,到目前为止仍在持续掉粉中。更致命的是,公众信任一旦崩塌,再难挽回。正如心理学专家所言:“童年被镜头过度消费的孩子,未来可能面临身份认同危机。”

瑶一瑶的停更,撕开了网红儿童经济的残酷真相。这背后,既有家长在流量诱惑下的迷失,也有平台监管的缺位,更折射出整个社会对儿童权益保护的集体焦虑。A萍曾试图在母亲与经纪人角色间找到平衡,但最终失败。法律学者指出:“未成年人的监护人,首先应是其成长道路的引路人,而非商业利益的操盘手。”抖音、快手等平台虽推出“萌娃保护计划”,但仍有大量账号通过“软性摆拍”规避审核。技术专家建议:“需建立AI识别系统,对涉及未成年人的危险、诱导性内容实时拦截。”

瑶一瑶的走红,本质是大众对“缺失的童年”的投射。正如网友的评论:“我们怀念瑶一瑶的哭闹,是因为我们自己的童年被补习班和手机绑架了。”保护儿童权益,不仅是法律问题,更是文明社会的底线。

瑶一瑶已停更一个月,或许是一个网红时代的终结,但更是儿童保护意识觉醒的开始。当流量褪去,我们更应追问:在追求爆款与守护童真之间,究竟该如何抉择?或许正如瑶一瑶奶奶所说:“孩子该跑就跑,该哭就哭,这才是童年该有的样子。”