清晨,一阵清脆的鸟鸣声划破了长江边的宁静。

村口的小路上,一群人围着一个摊位,讨论着今天最新鲜的蟛蜞。

有人说蟛蜞馄饨的鲜美无与伦比,也有人觉得它的制作工艺实在太繁琐——这就是人们热衷于争论的常态。

对于朱磊来说,一个馄饨不仅仅是食物,更是连接情感的纽带。

蟛蜞馄饨的制作工艺蟛蜞馄饨的制作,需要的不仅是技巧,还有耐心。

清晨的长江滩,朱磊的妈妈和阿姨熟练地捉着青壳蟛蜞。

水流轻轻拍击岸边,这些小生物在她们的手中跃动着。

回到厨房,她们开始了漫长的准备工作。

蟛蜞被淘洗干净后放入大石臼中,就用手工一点一点地舂烂。

朱磊告诉我,整个过程不仅要小心翼翼,还得迅速。

因为蟛蜞肉会在空气中变色,时间稍长就失去应有的味道。

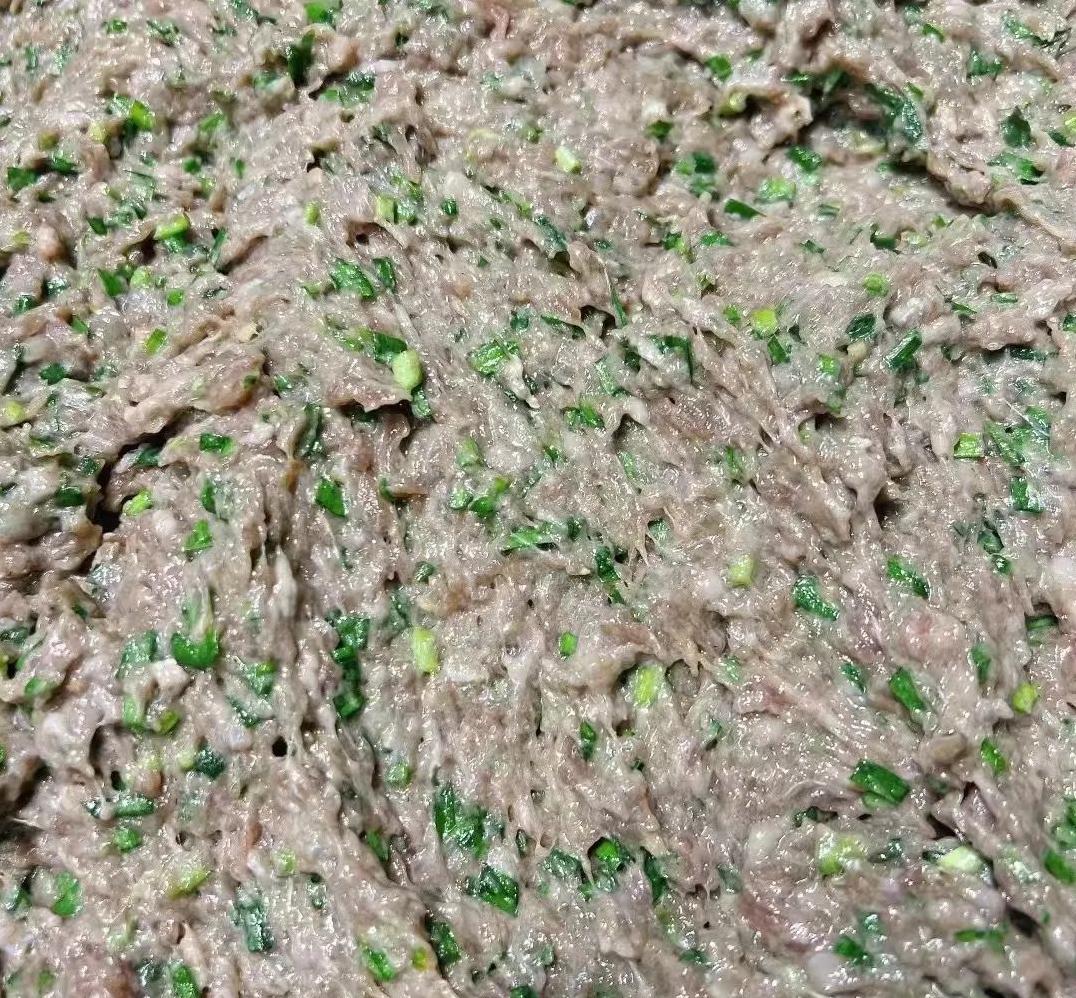

舂好的蟛蜞肉被轻轻漂洗,过滤后与剁碎的猪肉迅速拌在一起。

这个时候,韭菜被细细切成小段,和蟛蜞肉馅一起搅拌。

这种肉馅,需要特制的馄饨皮包裹,多放石碱的皮在水中煮过后仍能保持韧性。

朱磊的妈妈常说,这才是蟛蜞馄饨的灵魂所在。

品味蟛蜞馄饨的特别时刻对于吃蟛蜞馄饨,有人喜欢干吃的纯鲜味,也有人钟爱冲汤的丰腴。

两种吃法各有特点。

干吃馄饨,需要提前准备蘸料,朱磊的家里简单的酱油糖水,成了不少人的经典选择。

蘸料拌上蟛蜞馄饨,蟛蜞的鲜美与馄饨皮子特有的香气搭配得妙不可言。

有一天,朱磊请我们尝试她的新做法。

她强调制作流程经过改良,虽然繁琐,但一步也不能错。

随着第一锅蟛蜞馄饨出锅,空气中弥漫起蟛蜞特有的鲜香。

大家迫不及待夹起馄饨,就停不下来。

没有尝过的人无法理解这种鲜,是一种让人欲罢不能的诱惑。

与朱磊一家结缘的美食之旅朱磊一家做刀鱼生意,店铺门口总是车水马龙。

而她们的蟛蜞馄饨,更是在江阴小有名气。

在一次偶然的机会,我认识了朱磊的妈妈和阿姨,并结下了不解之缘。

她们的热情总能让我如同回到年少时在家吃馄饨的时代。

朱磊告诉我,蟛蜞馄饨最初只是出于好奇而尝试制作。

她的家人却对蟛蜞的鲜味情有独钟,“这种味道,尝过便忘不掉,”她妈妈每每提起,总是语带自豪。

慢慢地,她们家的蟛蜞馄饨成为了很多人心中的心头好。

从传承到创新的馄饨之旅随着时间的流转,朱磊开始思考如何改进蟛蜞馄饨的制作工艺。

她一家人投入不少时间与精力,包括安装专门设备来处理蟛蜞。

她坦言,在这样的过程中,心中充满了矛盾和纠结,期待着能够把传统与创新结合起来。

朱磊不断改进蟛蜞肉馅的处理方法,甚至为此付出不少代价。

每一次创新都意味着无数次的尝试,每一次失败都是宝贵的经验。

“做食物,除了技术,还要有‘心’,”她笑着说道。

正是这种用心,让蟛蜞馄饨不仅成为舌尖上的美味,还成为心灵的慰藉。

结尾:每个人都有一种属于自己的味道,能够引起内心深处的涟漪。

朱磊家里的蟛蜞馄饨,就是这样的存在。

它不仅仅是长江边的一道美食,更是一种情感的寄托。

在时代变迁中,这种传统与创新的融合,让我看到了人们对生活的热爱与追求。

无论我们身在何处,总有一些朴素、简单而沉静的事物,能够轻易触动我们的心灵。

对于朱磊来说,那就是这独特的蟛蜞馄饨。