马斯克计划2026年将载特斯拉"擎天柱"人形机器人登陆火星

3 月 1 日,美国纽约、波士顿、图森等地的特斯拉门店遭遇大规模示威,抗议者高呼 “报复埃隆”,要求抵制特斯拉产品并抛售股票,试图通过经济手段施压。活动中甚至出现车辆被砸、门店遭喷漆等激烈行为。

特斯拉在面对这样的困境,美国太空探索技术公司(SpaceX)创始人埃隆·马斯克再次以大胆的宣言引发全球关注,马斯克计划2026年将载特斯拉"擎天柱"人形机器人登陆火星,通过塑造特斯拉的超级英雄的角色,疑似通过这种方式“拯救特斯拉”。

据了解,2025年3月15日,马斯克在社交媒体X上宣布,SpaceX的重型运载火箭"星舰"计划于2026年年底搭载特斯拉人形机器人"擎天柱"(Optimus)登陆火星。

根据他的推测,倘若计划成功,将成为人类探索地外星球的历史性里程碑,并为未来载人火星任务铺平道路。

星舰:承载火星殖民梦想的超级运载器,任重道远SpaceX的“星舰”作为现今全球体型最大、技术最为先进的运载火箭,其设计目标直指深空探索。总长约120米,直径9米的“星舰”由可重复使用的“超级重型”助推器和“星舰”飞船两级组成,具备高达150吨的运载能力,足以将大型设备、物资乃至人类送往月球、火星等深空目的地。

自2023年首飞以来,“星舰”已进行了多次试飞。尽管在最近一次试飞(2025年3月初)中,第二级飞船升空后与地面失联,但SpaceX团队始终秉持“失败乃成功之母”的理念,不断迭代研发。

这种快速迭代模式,正是SpaceX在航天领域突破传统的重要途径。目前,“星舰”虽仍处于测试阶段,尚未完全实现发射任务的成功,但每一次试验的失败均为SpaceX积累了宝贵数据,持续优化火箭设计。

然而,若要实现原计划于2026年进行的火星探测任务,时间紧迫,任务艰巨,这对“星舰”的研发无疑是巨大的考验。

鉴于2026年1月至3月为火星探测的最佳发射窗口期,错过则需等待长达26个月之久,能否在此窗口期完成“星舰”的研发和发射,将直接影响人类探索火星的进程。

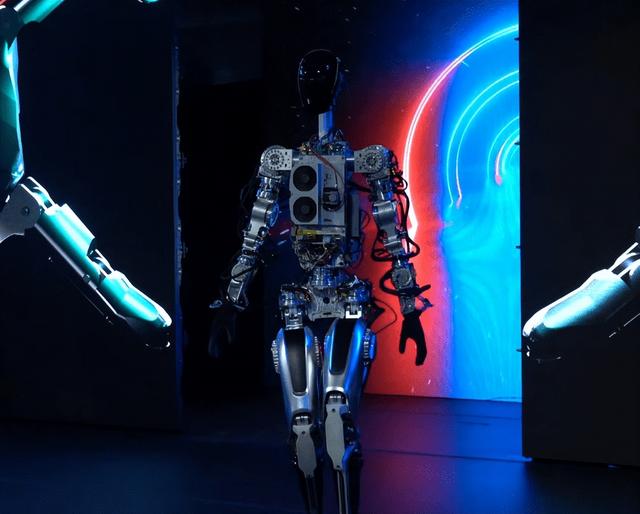

火星拓荒者:擎天柱机器人所面临的挑战与机遇特斯拉“擎天柱”人形机器人,被寄予厚望,肩负着火星基建“拓荒者”的重任。此次任务的核心载荷,这台身高1.72米、重56公斤的机器人,预计将在火星地表执行勘测、设备组装以及基地建设等多项关键任务。其先行登陆,无疑预示着人类在探索火星殖民道路上迈出了重要一步。

根据SpaceX公布的信息,这款机器人采用了灵活的双足设计,使其能够适应火星复杂的地形环境。此外,精密的机械臂可执行精细的操作,而搭载的AI系统则赋予其自主决策的能力。马斯克强调,擎天柱的先行登陆旨在为未来人类移民验证生存条件,意义重大。

然而,在“擎天柱”机器人备受瞩目的同时,我们也应理性地认识到,将其送上火星并成功执行任务,仍然面临着诸多技术上的挑战。尽管公众信息显示,该机器人与我国宇树科技的人形机器人存在相似之处,但将机器人从地球运送至火星,并确保其在极端恶劣的火星环境下稳定运行,是两码事。

首先,远距离运输带来的技术难题不容忽视。火箭的运载能力、长时间的飞行带来的能源损耗、以及如何保障机器人在运输过程中免受损坏,都是亟待解决的问题。

其次,火星环境的严酷性对机器人的性能提出了极高的要求。火星昼夜温差达100℃、辐射强度是地球的2.5倍,火星地表温度变化剧烈,尘暴频发,且缺乏大气保护,这些因素都将对机器人的材料、能源供应和控制系统造成严峻的考验。

此外,如何在通讯延迟较大的情况下,实现机器人的自主决策和远程控制,也需要突破性的技术创新,单程信号传输需3-22分钟,要求机器人高度自主。

尽管挑战重重,但“擎天柱”机器人探索火星的计划,也蕴藏着巨大的机遇。这不仅将推动机器人技术、人工智能技术以及航天技术的飞速发展,还将为人类探索宇宙、拓展生存空间积累宝贵的经验。如果能够成功克服上述技术难题, “擎天柱”机器人将为人类未来的火星移民奠定坚实的基础,并为后续的火星开发和利用提供强大的助力。

特斯拉“擎天柱”人形机器人作为火星基建的“拓荒者”,其意义深远,机遇与挑战并存。在未来,我们需要持续关注相关技术的发展,并以严谨的态度,克服技术瓶颈,最终实现人类对火星的探索与征服。

马斯克的人形机器人上太空,遭到NASA质疑埃隆·马斯克将人形机器人送入太空的宏伟蓝图固然引人注目,但业界对其可行性始终存在质疑。美国国家航空航天局(NASA)前工程师罗伯特·祖布林便直言,将人形机器人部署于火星任务可能仅是技术上的炫耀,相较之下,专用探测车或许能以更高的效率完成既定任务。

此外,航天经济学家的测算亦表明,SpaceX星舰发射成本需大幅降低至200万美元以下,方能具备商业价值,而目前预估成本仍超过1亿美元。这一巨大差距无疑为马斯克的太空计划蒙上了一层阴影。

然而,SpaceX所取得的突破性进展同样不容忽视。可重复使用火箭技术的成功应用已使近地轨道发射成本显著降低,达十倍之多。如果星舰能够按计划投入使用,人类在月球建立永久基地以及在2030年代实施火星采样返回等宏伟计划,将有望获得实质性的支撑。

马斯克的人形机器人太空计划,面临着来自技术效率和经济成本的双重挑战。最终能否克服这些阻碍,将取决于SpaceX在技术革新和成本控制方面的持续努力。

最后从地球到火星的2.25亿公里航程,马斯克正在编织一个机器人与人类协作的星际故事。无论2026年的"擎天柱"登陆能否如期实现,这种以商业化模式推动深空探索的尝试,已然重塑了人类征服宇宙的逻辑。