过去一年,印度资本市场的震荡给全球投资者上了生动一课。

当孟买交易所的电子屏上数字疯狂跳动时,不少印度股民发现自己的退休金账户缩水了三分之一。

这个曾被国际投行捧为"新世界工厂"的国家,正经历着1991年经济自由化以来最严重的资本外逃。

从富士康连夜拆除iPhone生产线,到特斯拉搁置50亿美元建厂计划,再到3400家外企集体撤离的壮观场面,这场经济地震的震级远超外界预期。

印度股市的崩塌速度令人咋舌。

Nifty50指数连续五个月下挫15%,创下28年来最长连跌纪录。

更惨烈的是中小盘股市场,Nifty小盘股指数较去年峰值蒸发26%,相当于把投资者十年的积蓄倒进恒河。

国际资本用脚投票的力度空前,过去半年外资净流出超过250亿美元,是2008年金融危机时期的三倍有余。

这些数字背后,是无数印度家庭破碎的财富梦,孟买证券从业者拉杰什的遭遇颇具代表性,他原本计划用股票收益支付女儿留学费用,现在却不得不抵押祖传房产。

外资撤离潮撕碎了印度经济的华丽外衣。

印度央行去年还在吹嘘7.2%的GDP增速,但国际货币基金组织(IMF)的修正数据狠狠打了脸,实际增长率被下调至6.5%。

制造业的表现更令人尴尬,这个被莫迪政府寄予厚望的部门占GDP比重不升反降,从十年前的18%萎缩至14.7%。

塔塔汽车的季度亏损创下历史纪录,连引以为傲的IT服务业也现出原形,Infosys净利润暴跌18%,暴露了印度经济过度依赖外包服务的结构性问题。

跨国企业的集体出走揭开了印度营商环境的伤疤。

沃尔玛在印度投资20亿美元建物流中心后,突然收到税务部门开出的50亿美元"历史欠税"罚单。

法国酒业巨头保乐力加更遭遇荒诞要求,当地政府强令其改用牛尿替代酒精消毒。

这种政策反复不仅令新投资者望而却步,连深耕印度市场二十年的迪士尼都萌生退意。

更讽刺的是,印度引以为豪的"数字印度"计划,其数据中心建设竟因频繁停电而屡屡延期。

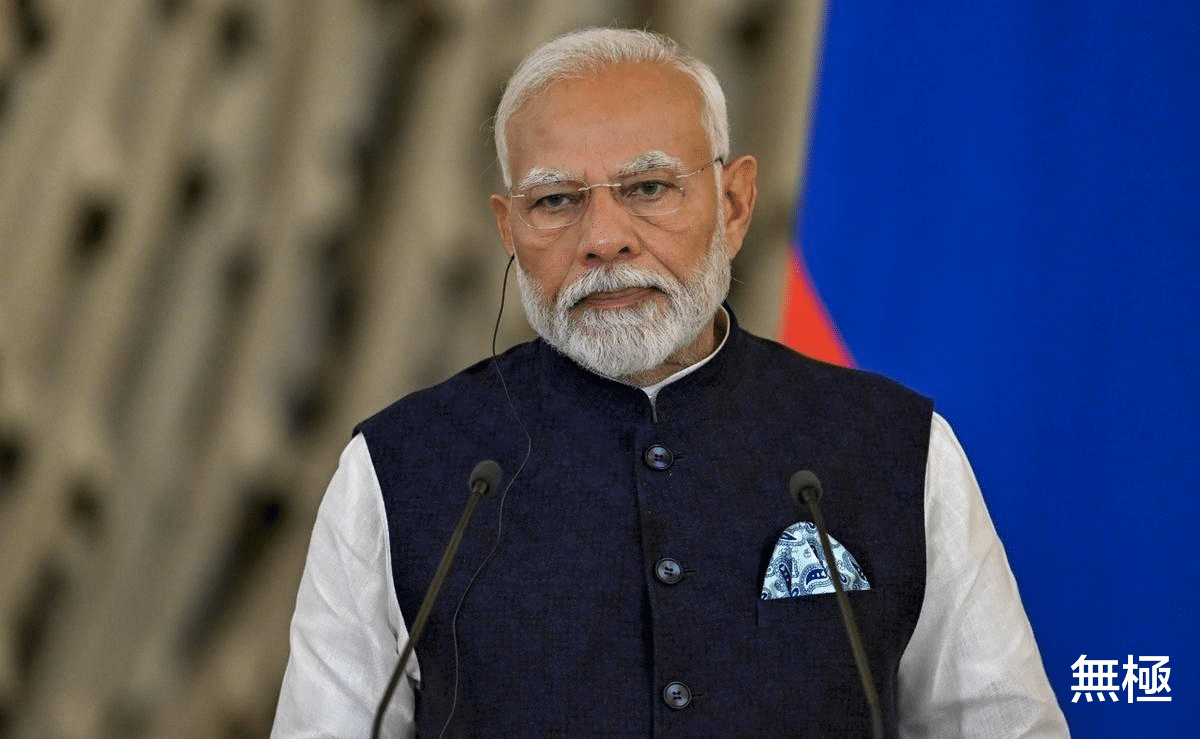

莫迪的"印度制造"战略正遭遇现实困境。

虽然政府宣称手机产量突破2亿部,但60%的零部件仍需从中国进口。

苹果公司工程师发现,印度组装的iPhone良品率比中国低40%,迫使库克将订单转回郑州工厂。

半导体产业振兴计划更是沦为笑谈,美光承诺投资27亿美元建厂,结果厂房地基还没打完,印度政府已倒贴20亿美元补贴。

这种"赔本赚吆喝"的发展模式,在越南建设东南亚最大芯片厂的对比下更显尴尬。

资本外流的背后是深层次的结构矛盾。

印度一边用税收优惠吸引外资,另一边通过《竞争法修正案》强制要求本土持股,这种"关门打狗"的策略让投资者无所适从。

世界银行《营商环境报告》显示,印度在合同执行效率上排名全球第163位,平均需要1445天才能解决商业纠纷。

更致命的是金融体系的脆弱性,银行不良贷款率高达12%,远超4%的国际警戒线,暴露出监管体系的重大漏洞。

这场危机暴露了印度经济模式的根本缺陷。

当越南吸引三星投资100亿美元建设研发中心时,印度IT精英还在为每天6小时的停电发愁。

莫迪政府将GDP数字游戏玩到极致,把街头小贩的推车和贫民窟的窝棚都计入GDP统计。

这种"皇帝的新装"式的经济增长,在美元加息周期中瞬间现形。

卢比汇率跌破历史新低,进口能源价格飙升引发7.4%的通胀率,普通家庭购买力被严重侵蚀。

印度经济的困局给新兴市场敲响警钟。

当深圳的无人机在智慧城市穿梭时,班加罗尔的软件园却因基础设施落后错失云计算订单。

政府强推"本土化"政策导致产业链断层,汽车制造商为等待某个螺丝钉进口而停产数周的故事屡见不鲜。

这种发展困境在莫迪的民族主义叙事下被刻意忽视,直到资本用真金白银投出反对票。

眼下的危机或许能成为印度改革的契机。

越南通过《投资法》修订吸引外资、印尼建立经济特区的经验值得借鉴。

印度需要的不只是招商引资的甜言蜜语,更需要法治化的营商环境、持续的基础设施投入和务实的产业政策。

当新德里街头的失业青年举着"还我工作"的标语时,政策制定者应该明白:真正的经济奇迹,从来不是靠口号和牛车拉出来的。