你会扶起一个摔倒的老人吗?这是一个看似简单却无比沉重的问题。2014年,吴伟青用自己的生命,给出了一个令人心碎的答案。他的故事,不仅是一个悲剧,更是一面镜子,映照出我们社会中善良与风险的博弈,以及人性的复杂与幽暗。

2014年初,对广东东源漳溪畲族乡的吴伟青来说,感觉就像掉进了冰窟。1月2日那天,他做出了结束生命的决定,冷冰冰的池塘水淹没了他这个本分的农民,也带走了他的冤屈和绝望。

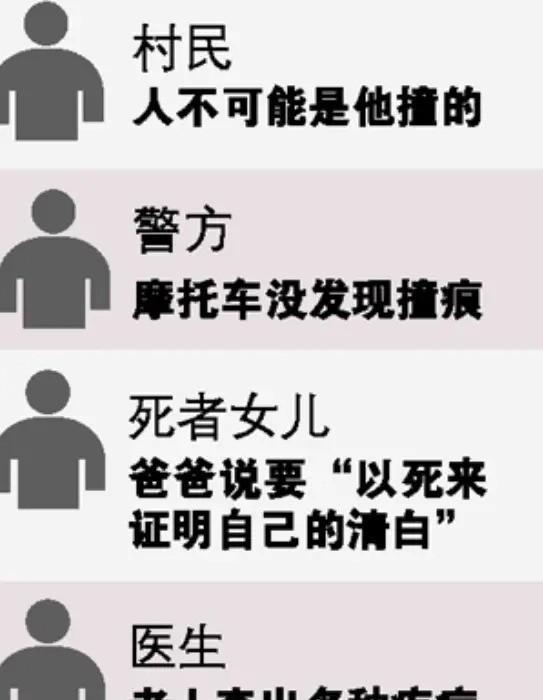

男子好心扶起老人却被误会成撞人,结果老人自杀身亡。官方表示,没有证据能证明两人之间发生了碰撞——据新华网报道。

这事儿一出,当地人都炸开了锅,也让大伙儿开始深思那句“好人难做”的话,背后有多沉重。

吴伟青那事儿,不是自然灾害,也不是别人故意整他,简直就是一场由好心办坏事引起的悲剧。

他临终前,给女儿和亲戚朋友打电话,不停地说“我是被冤枉的”,那声音里透着满满的无奈和绝望。

到最后,他选择了用死来证明自己的清白,这做法简直就是在无声地控诉,指出了社会上某些人扭曲和冷漠的一面。

要说起这事的来龙去脉,还得从2013年12月31日那天说起。

中午时分,吴伟青骑摩托出门,跟往常没两样。

沿乡间小路行驶时,他瞧见一位腿脚不便的老者——周火仟,正慢慢地在路边走着。

考虑到安全,吴伟青特意和老者拉开了一段距离。

他刚从老者身旁驶过不久,便听见身后传来一声声痛苦的哼哼。

他一看,哟,老人摔了。

周育琴,以前是他们小学的头儿,现在见这情况,喊吴伟青过去帮忙。

吴伟青急忙转身回去,想着得把老人扶起来。

可没想到,接下来发生了一件事。

老人死死抓着吴伟青的胳膊,说他就是撞倒了自己,硬是要吴伟青赔医药费。

吴伟青突然愣住了,他死活说自己没撞到那位老人,还让周育琴帮他说话。

不过,事情来得太突然,周育琴也没看清楚整个经过,所以没法给吴伟青证明什么。

老人指责他,村民们也用疑惑的眼神看着他,吴伟青觉得自己怎么说都解释不清。

他明白,现在最要紧的是赶紧把老人送去医院。

于是,吴伟青和周育琴一块把老人送到了医院。

周育琴临时有事得先走,跟吴伟青说等家里人来后再走,别让别人误会。

吴伟青先垫了三千医药费。

他想着等老人家人一到,误会就能解释清楚。

可没想到,周火仟的孩子们来了,不但没谢吴伟青,还更坚信是吴伟青撞的他们爸爸。

他们觉得啊,要不是吴伟青撞了人,他干嘛要这么好心把老人送医院,干嘛又自己掏钱付医药费?

在他们眼里,这就像是在心里有鬼似的。

吴伟青想要解释,可是周家人根本就不想听,他们一口咬定吴伟青就是撞人的那个,还硬是要他赔好几十万的治疗费,十几万到二十万那么多。

对于我们农村的普通家庭来说,这钱多得简直不敢想。

警察接到报警后也来帮忙调查了。

可是,那地方没装监控,又没看到有人亲眼看见,周火仟说是吴伟青撞的,警方一时半会儿也弄不清到底怎么回事。

周育琴的话也没法证明吴伟青是清白的,他也没亲眼看到事发那会儿。

1月2号上午,周火仟的检查结果出来了,说他腿骨折是摔的,不是被撞的。

这好像说明吴伟青没撞人。

即便这样,我们也不能完全否定吴伟青和周火仟摔倒之间有啥关系,比如说吴伟青的车是不是不小心蹭到了周火仟。

交警正要再跟吴伟青聊聊,周火仟的孩子们又来电话,还是那事儿,又要吴伟青赔医药费。

吴伟青最近压力好大,一件接一件的麻烦让他快喘不过气来了。

他心里满是委屈和绝望,觉得自己好心办坏事,还被冤枉,还得赔一大笔钱。

承受着极大的心理压力,他做出了一个让人心痛的选择——用生命来证明自己的决心。

吴伟青的去世,既是个悲剧,也起到了警示作用。

这件事暴露了社会里的一些道德难题和法律上的漏洞,也让“该不该扶”的问题引起了大家的热烈讨论。

善良与风险的较量

实际上,吴伟青的故事并不是唯一的一个。

广州日报报道:“大叔明明是去扶人,却被误会是撞人,最后他跳塘自杀,真相终于大白。”

现在这事儿挺多见的,帮忙扶老人反而还被讹,这种情况越来越多了。

因为这些事儿,扶不扶老人成了一个社会难题,也让不少人心里挺纠结的。

在网上,“扶不扶”的话题一直挺火的,各种讨论和争议一直没断过。

有人觉得,应该毫不犹豫地扶起跌倒的老人,这是我们的传统美德,也是每个人应该承担的社会责任。

他们觉得,不能因为少数几件不好的事儿就对整个社会失望,也不能因为害怕被讹就变得冷淡,啥也不管。

但是,也有人觉得,现在帮老人扶一把挺有风险的。

有些人就趁着大家善良,故意装出摔倒的样子,想骗钱。

这样的事情不光让被坑的人损失惨重,还把社会风气给带坏了,让好多人都不敢随便去帮忙。

其实,这样的担心也不是没道理的。

最近啊,老是一些老人故意装摔倒,想骗人说是被撞的,然后要赔偿。这事儿一出,好多人都犹豫了,觉得扶老人这事儿挺麻烦的,甚至有的觉得干脆别管了,免得自找麻烦。

这“扶不扶”的问题,说白了就是好心和风险之间的纠结。

我们都想做个好人,帮帮需要帮忙的人,但又一想,万一我的好心被人利用,给自己添堵,那可怎么办呢?

遇到老人跌倒,很多人心里犯难,不知道该不该去扶。

最近,大家看到老人跌倒了,都先想想自己会不会出事,会不会被赖上,比如有没有人能作证,周围有没有监控摄像头。

这种小心谨慎的做法,一方面是因为怕被冤枉,另一方面也说明了大家对社会的信任感在减弱。

“该不该扶”这个道德难题,不光是个人的道德选择问题,还关系到整个社会的风气和信任体系的建设呢。

要解决这个难题,我们得大家齐心协力,比如加强法律保障、健全社会保障制度、提高大家的道德水平。

只有做到这样,善良才不会变成负担,才能让更多的人勇于帮助他人,让社会更加和睦、充满爱心。

吴伟青的事情说明了那时候的法律在保护做好事的人这方面做得还不够。

在吴伟青的那个案子中,因为没找到直接证据,所以很难断定周火仟跌倒到底是因为什么。

周火仟和他家人诬陷人,法律上没好好管。

结果吴伟青有口难辩,只能寻短见,真让人惋惜。

那时候的法律对见义勇为的保护和认定不够健全,没写明具体条文和操作办法。

这样一来,处理像吴伟青这种案子,经常找不到法律依据,保护见义勇为者的权益就挺困难。

同时,对于诬告陷害行为的惩处力度也相对较弱,使得一些人敢于铤而走险,利用法律漏洞进行讹诈。

吴伟青事件发生后,社会各界对于加强见义勇为者的法律保护呼声日益高涨。

人们普遍认为,应该制定更加完善的法律法规,明确见义勇为行为的认定标准,加大对诬告陷害行为的惩处力度,为见义勇为者提供更加全面的法律保障。

最近几年,国家越来越重视保护见义勇为的行为,在法律上也做了不少改进。

《中华人民共和国民法典》规定,如果为了保护别人的权益而自己受到了损失,侵权人要承担相应的责任,受益人也可以给予适当的补偿。

要是找不到侵权人,或者侵权人跑了、赔不起钱,受害想找补点啥,那受益人就得适当给点补偿。

这下子见义勇为的人有更明明白白的法律靠山了。

现在司法这事儿啊,越来越讲究保护那些见义勇为的好汉。

法院在处理这类案子的时候,更看重搜集证据和判断,力求把事情本来面目还原出来,保护那些见义勇为的人应有的权益。

对于那些胡说八道、诬陷别人的人,现在罚得可重了,就是为了提醒大家别跟着学坏。

不少地方都开始有见义勇为的奖励基金了,就是对那些勇于做好事的同志给予奖励和帮助,这样能让大家更乐意去帮别人。

这样的做法对打造积极向上的社会风气、鼓励大家见义勇为很有帮助。

但光靠法律来保护好心人,这还是第一步。

真正要做的,是得提高大家的道德素质,加强道德观念,打造一个和谐美好的社会环境。

要让大家都能认可和看重善良,只有这样,见义勇为才能变成大家都会做的事,不再是少数人敢去冒险的行为了。

吴伟青的遭遇就像是一面镜子,映照出了我们社会上那些道德难题和法律上的漏洞,还让人对善良有了更多深层次的思考。

现在啊,善良好像变得越来越少了,有时候甚至让人感觉是个累赘。

大家担心自己的好心被人利用,担心好心办了坏事,还担心付出那么多却没得到什么回报。

我们不能因为怕出事就不去做好事儿。

就像吴伟青那么做,善良是人最美好的本性,是社会和谐的支柱。

我们不能因为少数坏事就否定全社会的善良,也不能因为怕上当受骗就选择袖手旁观。

吴伟青走了是个悲哀,也给我们提了个醒。

这事儿告诉我们,得好好珍惜和保护善良,还得给善良营造个更安全、更温馨的环境。

我们每个人都要从自身做起,从点滴小事开始做起。

我们得提升自己的品德,培养出愿意帮助别人的心,在自己能帮到的范围内去帮别人一把。

对于像“该不该扶”这样的社会问题,我们得理智看待,别让少数的例子迷惑了咱,也别因为担心出事就丢掉了善良的本心。

碰到需要帮助的人,先得保证自己安全,然后能帮就帮一把。

我们得学会用法律手段来保护自己,别让人给坑了或者冤枉了。

政府和全社会都应该好好照顾那些勇于做好事的人,把法律条文给整完善了,建立起一套保障体系,让做好事的人能得偿所愿,让善良得到它应有的回报。

更关键的是,我们得一起打造一个尊重善良、推崇正义的社会风气,别让善良变成个负担,要让见义勇为变成大家都能认同的事。

做到了这些,才能防止像吴伟青那样的悲剧再次上演,才能让我们的社会更和睦、更美好。

吴伟青那事儿虽然挺久远了,但我们还是能从中得到不少启发。

我们得把这个名字记牢,记得他为了善良豁出性命的精神。得拿这个例子来,把我们法律和道德的规矩整得更完善,让善良的种子在社会里扎根长大。

我们得相信,只要我们心里装着爱,多干点好事,就能把社会弄得更和睦,更美,到处都是温暖的善意之光。