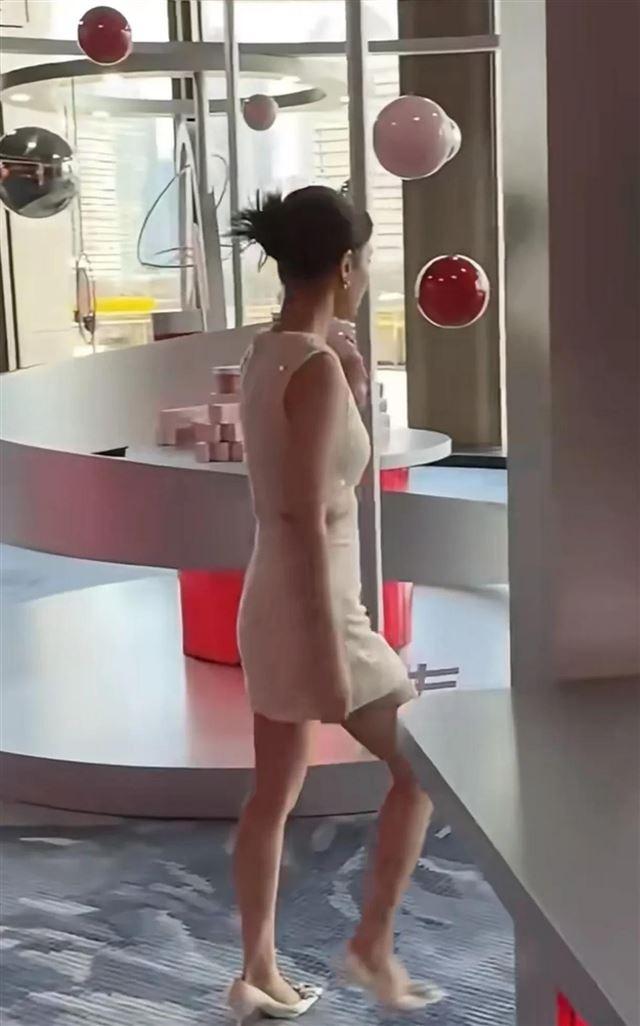

镁光灯下的何超莲穿着黑色露肩礼服走过红毯时,现场快门声如暴雨般响起。

三天后,当未经修饰的现场照片在微博引发4.2万次转发,这个澳门赌王千金或许未曾料到,自己会成为全民审美讨论的活体标本。

在官方发布的精修图中,她宛如希腊雕塑般精致的下颌线与现场抓拍中略显暗沉的肤色形成的戏剧性反差,恰如其分地折射着这个时代的集体焦虑。

某直播平台2023年度数据显示,用户日均使用美颜滤镜时长达到147分钟,相当于每个都市青年每天要经历两次"数字整容"。

这种现象在明星群体中尤为突出——某顶流小生在综艺录制间隙被拍到补妆七次的短视频,获得2.3亿次播放。

当我们习惯性地在社交平台滑动那些经过20层滤镜处理的"生图"时,真实的肌肤纹理反而成为需要遮掩的缺陷。

华东师范大学传播系最新研究揭示,过度依赖影像修饰工具的人群中,67%会产生现实社交障碍。

就像摄影师陈漫在访谈中提到的:"现在的镜头已经不再是记录工具,而是成了造梦机器。"

这种现象在明星生态中形成诡异的悖论:既要维持"天然去雕饰"的人设,又不得不在每个公开场合进行像素级的形象管理。

审美暴力与公众人物的自我消耗

审美暴力与公众人物的自我消耗在何超莲事件发酵的72小时内,某美妆博主推出的"豪门千金仿妆"教程点击量突破千万。

教程开篇赫然写着:"三步消除土气感,让你贵气值拉满"。

这种将外貌与阶级地位粗暴挂钩的话术,正在重构大众的价值评判体系。

更值得警惕的是,某电商平台数据显示,"明星同款肤色修正液"搜索量在事件期间暴涨430%,揭示着容貌焦虑已经完成从精神层面向消费行为的转化。

明星团队的危机公关策略往往陷入两难境地。

否认修图会被质疑诚信,承认修饰则可能摧毁商业价值。

这种困境在新生代艺人中尤为突出——某选秀出身的歌手因被拍到颈纹,导致三个代言合约紧急叫停。

当我们用显微镜审视公众人物的每个毛孔时,本质上是在参与一场集体施暴的狂欢。

心理学家的追踪研究显示,长期处于外貌审视下的艺人,抑郁倾向是普通人群的2.7倍。

某女团成员在纪录片中坦言:"每次卸妆都像在剥皮,生怕镜子里出现不符合人设的脸。"

这种自我异化正在制造批量生产的完美傀儡,那些偶尔流露的真实瞬间,反而成了需要道歉的"事故"。

滤镜经济背后的社会心理变迁直播带货领域的数据更具启示性:使用虚拟形象的主播GMV转化率比真人出镜高出38%。

这暗示着受众正在从崇拜"真实"转向追逐"完美虚拟"。

美图公司2023年Q2财报显示,面向企业的形象定制服务营收同比激增217%,标志着审美产业已进入工业化量产阶段。

这种变迁正在重塑社会认知结构。

00后受访者中,45%认为网络形象比现实形象更接近"真实自我"。

某高校举行的"无滤镜相亲会"出现70%的参与者临阵脱逃,组织者无奈表示:"大家似乎丧失了直面真实的勇气。"

当修图软件可以一键生成马甲线、直角肩时,身体本身反而成了需要对抗的敌人。

娱乐圈的案例更具典型性。

某中年演员通过AI换脸技术"逆龄"出演偶像剧,引发关于艺术伦理的激烈争论。

制作方辩称这是"满足观众审美需求",却刻意回避了技术滥用可能引发的认知错乱。

这种饮鸩止渴式的创新,正在模糊真实与虚拟的边界。

重建健康审美观的公共责任德国社会学家贝克的风险社会理论在此显现出惊人预见性。

当某美妆品牌因坚持使用未修图广告被同行孤立时,其CEO在内部信中写道:"我们不是在卖粉底,而是在贩卖直面真实的勇气。"

这种反潮流举措意外获得Z世代热捧,产品销量月环比增长89%,印证着市场对真实性的潜在渴望。

教育领域的实践带来新希望。

上海某中学将"媒介素养"纳入必修课,教学生拆解修图技术的视觉陷阱。

结课时,有学生在作业中写道:"我终于敢原图直出,因为真实的表情比完美的假笑更珍贵。"

这种认知转变若能形成规模效应,或将重构整个视觉传播生态。

监管部门开始有所行动。

某省网信办最新出台的《网络影像真实性标注规范》,要求商业用途图片必须注明修饰程度。

尽管落实难度巨大,但至少标志着社会开始正视这个隐形危机。

就像摄影大师亚当斯曾说过的:"我们不只是用相机拍照,我们带着整个文化去拍摄。"

结语当何超莲的"生图风波"逐渐淡出热搜,留下的不应只是茶余饭后的谈资。

在某个平行时空里,或许存在这样的场景:红毯上的明星可以坦然展示笑纹,社交平台的素人不必为颈纹焦虑,而观众学会用心灵而非像素来丈量美。

这种乌托邦式的愿景,需要从每个转发键的克制开始,从每次修图时的自省萌芽,毕竟真实的生命力,永远比虚拟的完美更动人。

此刻正在阅读这篇文章的你,是否还记得上次原图直出分享生活的勇气?

当我们讨论何超莲们的"照骗"时,或许更该问问自己:在数字化的浪潮中,我们究竟是在创造美的多样性,还是在亲手建造囚禁真实的数字围城?

这个问题的答案,将决定下一代人看待世界的眼光。