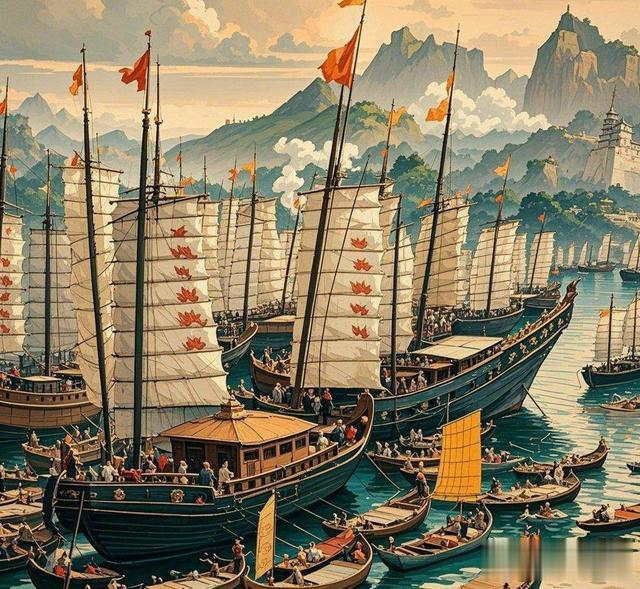

三个被埋没的硬核真相 1405 年秋,南京龙江港的晨雾里,200 艘宝船如钢铁森林般矗立。

在“清和”号宝船的底舱,53 岁的孙嬷嬷正就着豆油灯补帆,银针在粗麻布上翻飞,袖口露出的宫绣牡丹早已褪色——这是她离开紫禁城的第三个月,也是大明王朝第一次把 100 多位年过半百的老宫女送上远洋船队。

当世人惊叹于宝船的雄伟时,没人想到,这些被史书一笔带过的“老妇人”,正用布满老茧的双手,编织着一段颠覆认知的航海传奇。

一、帝王的“人脸扫描仪”:找建文帝为何非她们不可?

一、帝王的“人脸扫描仪”:找建文帝为何非她们不可?朱棣在登基诏书中绝口不提建文帝下落,却在给郑和的密旨里写下:“选前朝宫人曾侍建文帝左右者随船,详辨其貌。”

这些在宫里熬到 50 岁的老宫女,各个都是“活体数据库”:

**记忆比史书更鲜活**:王嬷嬷曾在御药房当差,记得建文帝左手虎口有块淡褐色胎记,每次研墨时都会蹭到袖口;陈嬷嬷负责膳食,清楚他每月初一必吃山药莲子粥,连汤匙要转三圈才送入口的习惯都烂熟于心。这些《明史》没记载的细节,成了海外寻人的关键密码。

**伪装成“绣娘团”的情报员**:船队每到港口,老宫女们就挎着绣篮走街串巷,表面卖蜀绣香囊,实则暗中观察。在苏门答腊的香料市场,她们曾围住一位戴佛珠的僧人——只因他举手投足间的儒雅气质,像极了当年的建文皇帝。虽然后来证实是误会,但这种“民间寻踪”,比官方搜查更易接近真相。

二、海上生存的“定海神针”:糙汉水手为何乖乖听话?在平均年龄 25 岁的船员中,100 多位“奶奶级”宫女的存在,看似违和,却解决了航海史上最棘手的三大难题:

1. 比医生更管用的“移动药庐” 赤道附近的雨季,痢疾在船上肆虐,年轻军医对着发霉的药材束手无策。孙嬷嬷却从樟木箱里翻出晒干的马齿苋和苦参,在甲板上架起铁锅熬药。“每人喝三碗,趁热!”她用在宫里伺候主子的经验,搭配《本草纲目》手抄本,硬是控制住疫情。更绝的是防晕船秘方——将生姜汁混入糯米粉制成糕饼,船员们边吃边调侃:“嬷嬷的点心,比郑和的航海图还重要。”

2. 把“穷日子”过出花的生存大师 淡水只够维持 30 天?老宫女们发明“海水漂衣法”:用贝壳粉搓洗汗渍,再用雨水冲净,衣物竟比淡水洗得还干净;破帆布舍不得扔,剪成布条编成渔网,漏出的边角料拼成百衲被,连船员磨破的鞋底,都能用晒干的鱼皮补上。有个水手在日记里写:“张嬷嬷的针线筐,能把破船缝成金銮殿。”

3. 比军纪更有效的“情感灭火器” 2.7 万名青壮男子长期在海上,难免脾气暴躁。但只要老宫女们往甲板上一坐,哼起江南小调,气氛就会缓和下来。她们像母亲般唠叨:“出海人最忌心浮气躁,家里爹娘还等着你们带香料回去呢。”这种柔性管理,让船队 28 年航程中,斗殴事件比同期欧洲船队少 80%。

三、比圣旨更有力量的“温柔征服”:老宫女如何让万国臣服?

三、比圣旨更有力量的“温柔征服”:老宫女如何让万国臣服?当郑和在朝堂上赠送黄金时,老宫女们正在市井间完成更深远的“文化输出”:

1. 一针一线织就的文明纽带 在满剌加(今马六甲),孙嬷嬷用三天时间,教会苏丹的妹妹绣并蒂莲。当绣品挂在王宫时,整个城邦的贵族女子都争着学习“大明针法”。如今马六甲博物馆的展柜里,仍陈列着当年的绣样,标签上的马来文写着:“让海水变温柔的东方技艺”。

2. 一草一木种下的信任种子 古里国(今印度卡利卡特)的王后难产,当地巫师束手无策。陈嬷嬷带着银针和温酒闯入产房,用中医推拿配合草药热敷,熬了一夜终于救下母子。国王为表谢意,送来镶满宝石的黄金药箱,却被她婉拒:“只要让百姓学会煮艾草水防蚊,便是最好的礼物。”如今在卡利卡特的老街区,仍有店铺挂着“大明嬷嬷药方”的招牌。

3. 一言一语传递的中国温度 在波斯,老宫女们发现当地妇女用沙子洗头,便教她们用皂角熬制洗发水;看到阿拉伯商人的妻子产后虚弱,就传授“当归黄芪炖鸡汤”的滋补方。这些生活智慧,比官方的“宣威远夷”更得人心——波斯学者在《黄金草原》中记载:“中国船队带来的,不是刀剑,而是 100 位会魔法的母亲。”

四、被时光掩埋的真相:她们才是航海史的“隐形作者”史书总强调“郑和七下西洋”,却很少提及这些老宫女的惊人遗产:

**航海图上的“女性笔迹”**:她们记录的《针路补遗》,详细标注了各国妇女的纺织工艺和草药分布,比如“满剌加槿麻可制绳,苏门答腊丁香可止痛”,这些细节比官方航海图更贴近民生。

-**文明交流的“非官方大使”**:当郑和的船队离开后,老宫女们留下的刺绣作坊、接生诊所,成了当地人了解中国的窗口。在爪哇,甚至出现了以“大明嬷嬷”命名的草药铺,传承至今。

**帝王心事的“最后守护者”**:直到第七次下西洋,孙嬷嬷们仍在留意每一个疑似建文帝的身影。她们没找到答案,却用一生的漂泊,让“寻找”本身成了文明交流的注脚。

结语:当皱纹成为航海图

结语:当皱纹成为航海图 六百年后,我们在博物馆看到郑和带回的长颈鹿标本、琉璃器皿,却很少想起那些在宝船上缝补岁月的老宫女。

她们用皱纹里的智慧,证明了一个被忽视的真理:真正的航海传奇,从不只属于乘风破浪的水手,更属于那些在底舱熬药、在甲板绣梦的普通人。

下次翻开《明史》,不妨在“郑和传”的字缝里,想象这样的画面:53 岁的孙嬷嬷站在船头,海风掀起她的衣角,手中的绣针闪着微光——那是文明的星火,是岁月的勋章,更是历史对所有坚韧灵魂的无声致敬。

毕竟,当我们谈论大航海时,不该只看到船帆上的日月,更该看见那些用一生丈量海洋的,温柔而坚定的目光。