引言

观众还在为《三国》落泪,他却因前妻遗书“他毁了我”被骂上热搜。

当“帝王专业户”成了“捞金钉子户”,谁还敢信?!

是他背叛了观众的信仰,还是观众从未真正看懂他?

荧幕辉煌与“历史半壁江山”

上世纪90年代,只要打开电视,总有一个男人的身影霸占屏幕。

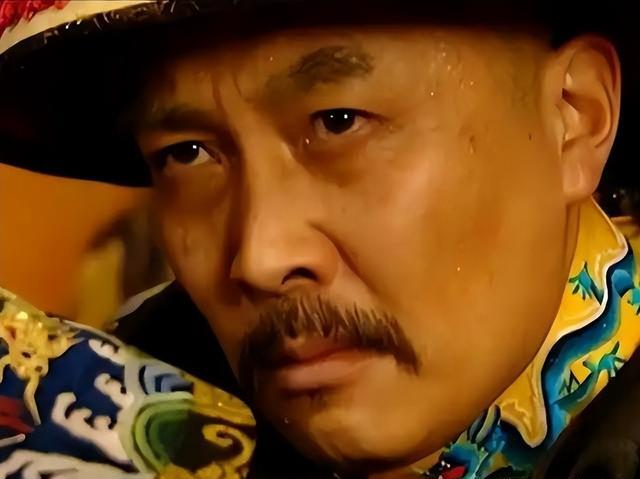

他或是羽扇纶巾的诸葛亮,在《三国演义》里对着千军万马一声长叹;

或是龙袍加身的雍正帝,于《雍正王朝》中顶着漫天风雪说出“朕就是这样的汉子”。

唐国强这三个字,几乎成了历史剧的代名词。

1994年央视版《三国演义》开播时,万人空巷。

他演的诸葛亮从意气风发的隆中对,到五丈原油尽灯枯的悲怆,把“多智近妖”的军师演成了活生生的凡人。

观众跟着他哭,跟着他笑,连史学家都感叹:“唐国强给诸葛亮续了命。”

这角色让他彻底甩掉“奶油小生”的标签,从此帝王将相的剧本像雪片般飞来。

《雍正王朝》里,他往养心殿的龙椅上一坐,不用开口,光是眼神扫过跪拜的群臣,就把君王的猜忌与孤独演得透进人心里。

千禧年前后,唐国强成了影视圈的“历史半壁江山”。

有人调侃:“他一个人能承包从春秋战国到解放战争的选角。”

哪怕角色跨度再大,他往镜头前一站,观众立马信了,毕竟连《西游记》里的玉皇大帝都被他演出了烟火气。

那些年的唐国强,是电视台收视率的保险箱。

菜市场大妈讨论“诸葛亮骂王朗到底骂没骂脏话”,中学生把雍正批奏折的片段剪成鬼畜视频,就连海外华人都托人带他的剧集光盘。

从《三国》到《雍正王朝》,从玉帝到毛主席,唐国强用二十年时间把自己活成了观众眼里的“历史说明书”。

那些角色仿佛长在了他身上,以至于后来有人开玩笑:“想学中国历史?先把唐国强的戏单背熟。”

争议缠身的“不归路”

这种割裂感像一盆冷水,浇醒了人们对“帝王专业户”的滤镜。

观众起初觉得新鲜,调侃“皇上改行当推销员”,可当这些产品接连暴雷,调侃变成了愤怒。

2012年的一场官方点名,彻底撕开了体面,某保健品因虚假宣传被查处,包装盒上印着的正是唐国强笃定的笑脸。

曾经夸他“演谁像谁”的观众,如今痛骂他“给钱就演”,连菜市场大妈都摇头:“诸葛亮要活着,能这么坑老百姓?”

这场风波像多米诺骨牌,推倒了公众对老艺术家的信任。

此后他每接一个新代言,评论区总有人刷起“避雷警告”,昔日帝王将相的威严,在“捞金无度”的骂声中碎了一地。

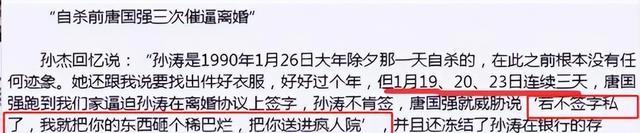

而比商业翻车更刺眼的,是三十年前那场除夕夜的悲剧。

1990年,前妻孙涛自杀时留下的遗书,将“抛妻弃子”“冷血无情”的标签死死钉在他身上。

尽管事件真相扑朔迷离,但每当他的新闻出现,总有人翻出泛黄的报纸截图,配上“艺术家失格”的审判。

公众对私德的怒火,甚至烧到他再婚后的家庭,女儿出生时,祝福声中夹杂着“旧账未清”的嘲讽;晒全家福被夸“幸福美满”,下一秒就被“午夜梦回怕不怕”的质问淹没。

人们既怀念他塑造的忠臣良将,又痛斥他现实中“吃相难看”;既为他的演技封神,又用私德瑕疵将他推下神坛。

当“德艺双馨”的牌匾蒙上灰尘,或许连他自己都分不清,究竟是时代容不下有瑕疵的艺术家,还是过度消耗观众情怀的代价本就该如此沉重。

72岁的“另一条大道”

如今的唐国强,更像是从历史剧里“退休”的老臣。

狗仔镜头下的他,常穿一件皱巴巴的灰夹克,拎着塑料袋在菜市场挑萝卜,偶尔被路人认出,他也只摆摆手笑。

当年在片场连拍18小时不喊累的人,如今连商业活动都懒得露面。

有剧组捧着剧本上门求合作,他直接推给徒弟:“让他们演吧,我得在家练字养花。”

这种“断舍离”来得突然,却早有伏笔。

自从代言风波后,他试过悄悄捐建希望小学,客串红色题材剧的配角,甚至主动给年轻演员讲戏。

可惜观众不买账,公益新闻下的热评第一条永远是“又来洗白”,讲戏花絮里刷屏的却是“别误人子弟”。

但争议声中,行业生态的顽疾反倒被照得更亮,老戏骨扎堆代言页游、带货翻车的现象,早不是个例。

有业内人士私下吐槽:“电视台给老演员的戏约,还没游戏公司给的零头多。”

当流量明星霸屏、历史剧式微,唐国强们的选择或许早被标好了价码;是饿着肚子谈艺术理想,还是放下身段挣养老钱?

结语:人生如戏,戏外无剧本

前半生演帝王将相,后半生却活成争议本身。

当“雍正批奏折”的台词变成街头巷尾的谈资,“厚颜无耻”梗刷遍全网时,他早把自己刻进了几代人的记忆。

如今他遛弯练字,倒像戏里归隐的谋士。

观众争了几十年,该把角色和真人分开看吗?

或许答案早藏在那些经典镜头里——当演员活成观众心中的角色时,戏外的鸡毛蒜皮,终究盖不住戏里的光。

Liu

戏子就是戏子