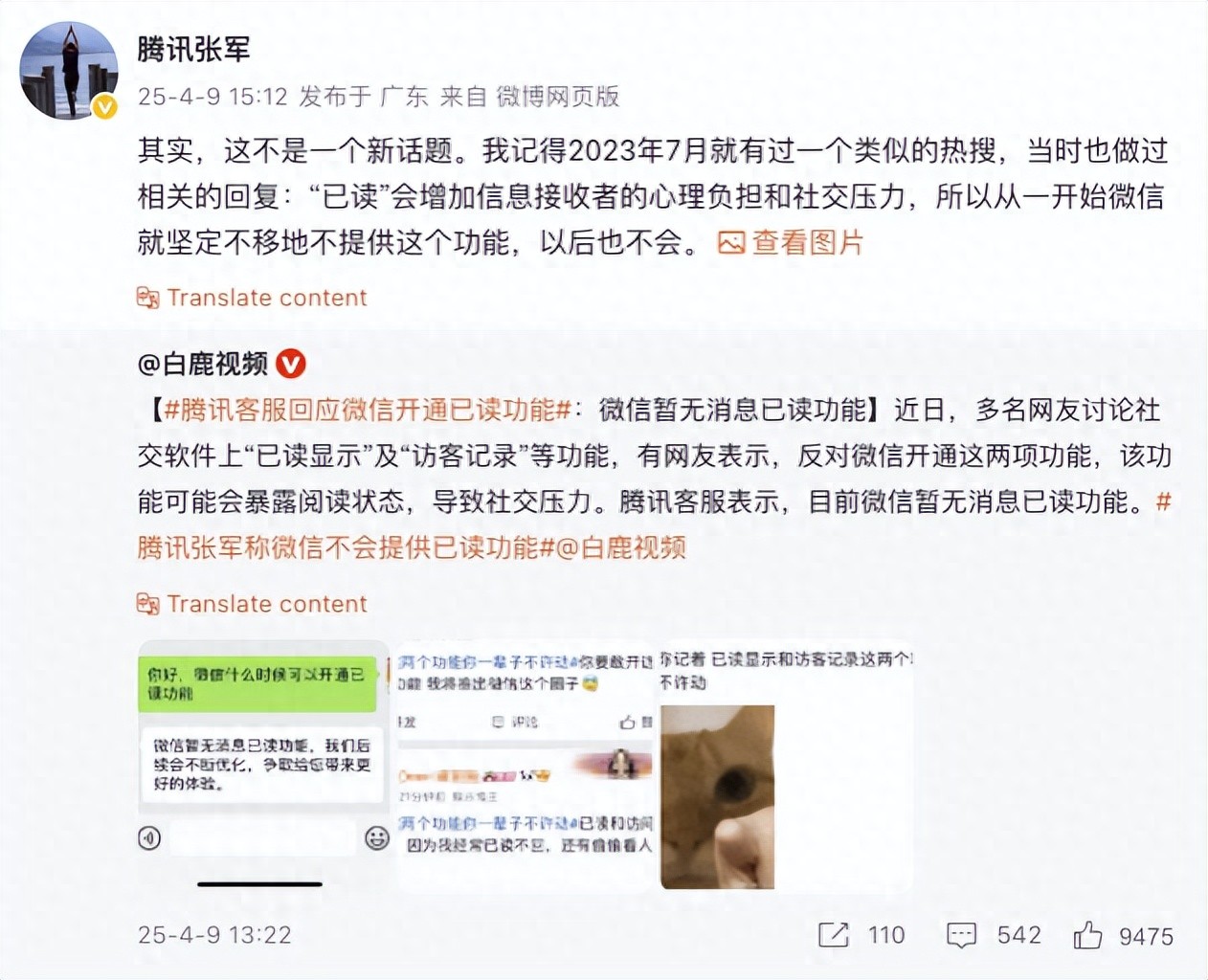

最近,微信“已读”功能又双叒叕上热搜了!腾讯公关总监张军直接放狠话:“微信坚定不移地不提供这个功能,以后也不会。”这已经是微信第三次公开表态拒绝“已读”功能了,前两次分别在2023年7月和2018年。

每次这个话题都能引发激烈讨论,支持者和反对者吵得不可开交。那么,这个看似简单的“已读”功能,为什么能让这么多人破防?微信的坚持到底有没有道理?今天我们就来聊聊这个“社交修罗场”里的“已读”困局。

“已读”功能的AB面:效率神器还是社交噩梦?支持派: “已读”功能最大的优势就是提升沟通效率。想象一下,你给同事发了个紧急文件,对方显示“已读”却迟迟不回复,你至少知道ta看到了,可以酌情催一催,而不是像个傻子一样干等。 在商务场景里,这种“信息触达确认”非常重要,尤其是对于需要快速响应的行业,比如销售、客服等。另外,一些“社交焦虑患者”也表示,看到对方“已读”反而能松一口气——至少消息没石沉大海,对方可能只是暂时没空回。

反对派: 但更多人认为,“已读”功能是社交压力的放大器。老板发消息显示“已读”,你敢不回吗?朋友发消息你“已读不回”,对方会不会觉得你冷漠?情侣吵架时看到对方“已读”却沉默,是不是火上浇油?有网友甚至调侃:“微信要是出了已读功能,我的社交账号可能都无法正常使用了。” 这种“已读羞辱”(Read Shaming)会让社交关系变得紧绷,剥夺了人们“假装没看到”的缓冲空间。

微信的“倔强”:为什么打死也不做“已读”?微信对“已读”功能的抗拒,可以说是刻在DNA里的。从张小龙时代开始,微信就坚持“工具应该低调服务用户”的理念。 他们认为,社交软件不该成为“道德审判官”,强迫用户立刻回应每一条消息。这种“无压力社交”的设计,让微信在熟人社交中保持了难得的松弛感。

张军这次回应也提到,“已读”功能看似简单,却可能破坏人际关系的弹性。比如,员工收到老板消息后需要时间思考如何回复,但“已读”标签会逼ta立刻表态,反而降低沟通质量。 再比如,朋友发来一个尴尬话题,你“已读不回”可能只是需要时间组织语言,但对方却可能误解为冷漠。 微信的选择,其实是把“回复主动权”交还给用户,而不是用技术手段制造社交绑架。

有人提议,微信可以学其他软件,做个“已读开关”,让用户自己决定是否开启。 这听起来很美好,但实际操作中可能问题更多:

权力不对等: 如果老板强制要求员工开“已读”,你敢不开吗?

心理博弈: 对方知道你关了“已读”,会不会怀疑你故意逃避?

功能冗余: 微信的“对方正在输入…”已经够让人焦虑了,再加个“已读”岂不是雪上加霜?

所以,微信的“一刀切”拒绝,某种程度上也是为了避免更复杂的社交困境。

我的观点:微信不需要“已读”,但需要更好的“沟通解决方案”作为一个常年“已读不回”的社恐,我坚决支持微信的立场。但我也理解商务人士对“信息触达确认”的需求。或许,微信可以探索一些折中方案,比如:

针对重要消息的“送达回执”(比如标星消息),但不显示“已读”;

限时“已读”功能(比如24小时后自动消失),减轻长期压力;

更智能的“免打扰”设置,让用户能更精细地控制通知权限。

总之,“已读”功能的争议,本质上是一场关于社交边界的讨论。在效率与隐私的博弈中,微信选择了后者,这未必是完美的答案,但至少是目前最稳妥的选择。至于那些真正需要“已读”的场景,或许交给企业微信、钉钉这些更偏工具化的软件会更合适。

最后互动: 你怎么看?你希望微信出“已读”功能吗?欢迎在评论区分享你的“已读”血泪史!