在我们现在的历史当中,神学常常是科学的对立面。

其实神学一直是科学的支持者,即使最黑暗的欧洲中世纪,人们认为上帝留给世界两本书,一本是《圣经》,另一本是就是自然哲学,而且自然哲学是一本无字的天书。

文艺复兴时期,很多古希腊的学术著作被重新发掘与翻译,人们相信自然万物是相互联系的,通常这些联系又具有某种规律。人们认为这些自然规律就像魔法,一旦掌握就会有意想不到的变化,因此自然科学家们试图寻找自然当中的内在原则,这就像解开上帝留下来的谜题,人们并不认为这是对上帝的冒犯。

现代科学并不简单地是对中世纪科学的彻底决裂,而实际上也同时是古希腊和中世纪科学传统的继承和延续。科学的发生是历史演变积累的结果,是由一个范式向另一个范式过度的过程。

所谓的范式,是一整套大家相信的解释体系。但是在某一个范式当中时间久了就会形成路径依赖,比如量子理论发展到今天,科学家会用量子理论解释一切,认为我们所在的世界,一切都是由粒子组成的,包括相互之间的力。当这个理论发展到今天,很多问题走不通的时候,比如量子力学粒子学说兼容不了牛顿的万有引力,这就需要再一次的范式转移。

早期西方自然哲学主要受到亚里士多德以及柏拉图的影响,亚里士多德把宇宙分为月亮之上和月亮之下两个世界,月亮之上是由以太元素构成的,是不朽的,也是不变的。而月亮之下的世界,则有水、土、气、火四种元素组成的,这四种元素不断分解与组合,构成了我们世间的万物。

四元素还用来解释运动理论,土和水是重元素,因此房子会倒塌,山会坍塌,水会一直往下流,一直流向宇宙的中心。而气和火是轻的元素,它们总是奔向月上的世界,因此火焰、烟气等总是上升。人们根据四元素来解释人身体的构成,认为人是由血液、黏液、黑胆汁与黄胆汁四种体液构成的,同时也对应了四种元素,决定了人的健康与否。如果四种体液平衡了,人的身体就健康了。生病的过程也是打破平衡的过程。

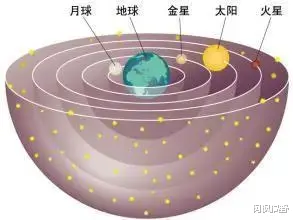

柏拉图强调用数学的方法来认识自然,数学被认为是哲学严谨推理演化的产物。柏拉图的追随者们认为,月上的世界是匀速圆周运动,因为匀速是最和谐的运动方式。他们把地球放在宇宙的中心,月亮、太阳、金星、火星等都是镶嵌在不同层次上的同心球上。

这些同心球,像洋葱皮一样,层层包裹着地球,每一层都是匀速圆周运动。后来发现这个范式不能解释为何有些星体能够忽明忽暗,而且并不是规则运动的,于是有了一套新的解释体系,托勒密体系。

托勒密解释体系认为,行星并不是直接绕地球运行的,而是沿着一个小的圆形轨道运行,轨道中心再绕地球旋转。在这套解释体系当中,大环套着小环,而且不同的环还同时都在运动,这就是均轮与本轮学说。这套解释体系一度流行了上千年,直至文艺复兴时期才被打破。

总之,任何科学的诞生,都不可能脱离于当下的环境,无论是哥白尼的日心说,还是牛顿的万有引力,都是在解决当下的问题,而诞生的一种新的解释体系。人们在用以往的理论框架解释不了新的问题的时候,人们才会转而寻求新的解释体系。

一门科学从不成熟到成熟,其标志就是形成了共识,拥有了大批的拥护者,他们不再为了同一类的研究进行争锋相对的辩论。在日心说没有被确立之前,人们为这个问题争吵了甚至上千年,直至伽利略望远镜的观察,笛卡尔的数学论证下,范式确立之后,剩下就是如何精确计算天体之间的距离了。

新旧范式的转换,其实就是科学革命,范式的转换意味着科学家看待世界的方式、做研究的方式都发生了根本的改变,这种转换是思维方式的突然转变,而且范式的转换,也类似于宗教信仰的改变。

科学通过范式的转换,不断破除既有思想的束缚,聚焦新的谜题,朝向未知领域不断扩展,它的演化也许并未设定任何目标,认识的进步也永无止境。当然,科学的发展需要宗教人文的指引!

故而,人文和科学,实际上就是词与物之间的关系。因为文人讨论语词和文本,科学家则关注自然界的万物。在中世纪,人们想理解这个世界,就得阅读这“两本书”,词就是“《圣经》之书”,而物就是“自然之书”。

“《圣经》之书”是神之道,即圣言(Word of God),而“自然之书”是神的作品(Work of God)。在当时,对这“两本书”的阅读并没有分裂。

这是因为,当时有一门学问,叫释经学。释经学者奥利金曾提出了一种普遍的诠释学,来处理文本和自然物,帮助人们理解这个世界。举个例子,《创世纪》本来其实可以理解成一种宇宙起源论,创世纪的前三天里,没有太阳、月亮和众星,连昼夜都没有,那这三天本身是怎么存在的?

面对这种质疑,奥利金认为,我们不能去细抠《圣经》的字面意义,而是要透过字面意义去看出更深的神学意义。

奥古斯丁继续发扬奥利金的释经学,他认为《圣经》里的词分别都有四种含义。比如说,“耶路撒冷”在字面意义上是犹太人的城市,在道德意义上是人的灵魂,在神秘意义上是神的天国,在寓意意义上是基督的教会。

奥古斯丁

那释经学怎么向普通人解释自然万物的存在呢?就是靠这种寓意阐释。

寓意阐释不是一种文学手法,而是一种把读者从《圣经》的字面语词,引向自然世界、理解自然世界的过程。

由于新教改革,改变了诠释文本的途径,寓意世界观开始消亡。否定了寓意,这意味着自然界的物得不到解释。自然物和人工物都没有了象征含义。所以我们可以看见,新教把教徒的注意力从视觉象征转向了《圣经》文本的字面意义,比如说,新教的教堂很朴素,中心是讲经台,而不是圣坛,圣餐也沦为了一种纪念餐。

历史学家劳伦斯·斯通(Lawrence Stone)认为,这是欧洲从一种图像文化转变为一种文字文化的决定性时刻。

既然自然物没法在《圣经》中得到指称,那么当时的学者们怎么去维持这些自然物的神学含义呢?只有两种方法,一种是数学,一种是分类学,即研究自然的“设计”。数学负责把无生命的世界组织起来,分类学或者自然的“设计”则负责组织起有生命的世界。

由数学构成的自然秩序意味着自然定律。我们不能想象,若没有基督教的影响,西方会诞生自然定律。我们一般认为,西方人从古希腊开始,就寻找科学定律,其实这个说法是有问题的,因为很多古希腊人最终追求的是一种自然的和谐状态,而不是一种外加的秩序。而自然定律这种外加的普遍秩序,只有一神教才有可能加上去。笛卡尔认为,“上帝在创世时为各个物质部分赋予了各种运动,现在他以同样的方式和过程维持着所有的这些物质。”这就是具有普遍性自然定律的雏形,而定律来自于神律,我们要搞清楚神赋予的定律,就要通过实验。这鼓励了近代科学实验的进行。

而分类学或者自然的“设计”也是学者们需要去弄明白的。因为我们要了解上帝怎么构思这个自然,就要从他设计的精细结构中去体会。所以说,那时发明了望远镜和显微镜,并不是说技术发展到那一步了,它们就该出现了。而是因为那时的人们有这个需求,才出现的。比如说,我们用显微镜把昆虫的触角放大好多倍,我们可以看到,它结构是如此精美,为什么会如此的精美呢,当时的人们觉得这就是神的意思。

不过,望远镜则适得其反,因为它给人们带来了恐惧。帕斯卡说,“这无限空间的永恒沉默,使我充满恐惧。”对于人们来说,那么多星星,都没有了以前善良、勇敢等象征含义。天空中的一切变得陌生,冷冰冰的,令人恐惧。那它们存在的意义是什么?它们只可能是上帝为地外生命设置的居所。这也标志着人类中心主义目的论的终结。

所以在那时,很多学者就开始谈地外生命。

开普勒写了人类史上第一篇科幻小说——《梦》,他想象着在月球上看到的地球是什么样的,丰特奈尔也写了小说《关于多重世界的对话》,探讨地外生命的可能性。这并不是因为他们想象力有多发达,而是因为星辰“沉默”了,所以他们试图重新赋予意义。

与此同时,自然志或者博物学开始科学化了,不再讨论一些寓意、象征、伦理学或预兆等人文学科的东西。当时涌现了一大批博物学家,也是因为万事万物的象征含义消失,我们亟须从分类学的角度对万物进行整理。

亚里士多德有一种目的论的倾向,比如种子的内在目的是长成大树,它凭借自身就能达到自己的目的。而经院学者增加了造物主的观念,种子长成大树的首要原因是神,次要原因才是这个种子的内在能力。

笛卡尔的自然定律观念,则使得内在能力和性质的关系开始走到尽头,种子能长成大树,是因为神强加的自然定律。这也直接产生了近代的机械论。机械论相信物质和物质之间有接触才能互相作用,它们怎么作用呢?就是依照自然定律。

当时,科学和宗教正处于蜜月期。很多物理神学学者仍然试着去将物理和神学打通起来。但是,机械论提供了一幅自然可以自己运作的图景,因为自然定律是不变的,物和物可以接触互相作用,那神的位置在哪?

马勒伯朗士和塞缪尔·克拉克只好认为,所有这些“自然”变化,都能被理解为神的直接活动。这种观点本来是为了“修补”神学,但是事与愿违。比如牛顿第三定律,你推桌子,同时桌子其实也在推你,在自然世界里,谈不上谁是因谁是果,你和桌子只是服从自然定律而已,那么在这个过程里,上帝的位置在哪里呢?

所以,自然定律是神的法则,也是自然的法则,就如斯宾诺莎所说,“神或自然”是一个东西。那为什么不直接是单纯的自然的法则呢?拉普拉斯说,我不需要上帝这个假设。这也为彻底的自然宗教埋下了种子。自然哲学家(科学家)扮演祭司, 向人们解释“自然之书”。而且,这不会像不同教派解释《圣经》一样,纷争导致宗教战争。对自然的解释只可能是普遍的,这样发展下去,科学就变成了一种“宗教”。

新教改革导致了人们世界观和认识论发生变化。当人们再去解读《圣经》,就只剩下了历史价值。

除了因为自然物没有了含义,需要自然科学去填补之外,注重字面解释的《圣经》还以另一种方式促进了自然科学的兴起,因为它使得《圣经》关于创世和堕落的故事,被理解成人类需要重建对自然的统治。人们希望重建伊甸园,来拯救自己。在《圣经》中,人类遭受了三大灾难,堕落、大洪水和巴别塔。因为人类堕落,使得人类失去了堕落前的完满知识。所以我们想要追求真理,通过认识世界来模仿神的智慧,通过操纵世界来模仿神的能力,恢复与神的相似性。

巴别塔

因为人类堕落,所以人类也失去了对万物的统治。在中世纪的理解里,亚当对自然的统治不是说要让万物服从他,而是掌握万物的多重含义。因此,恢复亚当原有的统治在于,从心灵上掌握自然的神学含义,以及控制人的激情。但是,培根第一次把大家关注的要点从如何道德地生活,变成如何对自然过程进行理解和重构。我们该抛弃“沉思生活”,认知的目的是改变世界,而不是自己的灵魂。统治的含义慢慢地变成现代人所理解的。

同样,因为人类堕落,植物变得不完美。

所以人类需要通过园艺和农业来“修复地球”。西方的园艺,实际上可以被理解成重建伊甸园的冲动。而且耕种土地,可以补救大洪水对地球造成的伤害。荒野和空地代表了杂乱无章,反映了居民的堕落。

这也为西方殖民提供了其中一个原因。他们认为美洲土著居民未能善用土地,是懒惰的民族。神对亚当的明确命令“遍满地面,治理这地”,这也是对殖民的授权。而占领、保管和使用土地也成了现代土地私有化的原则。

而巴别塔使得语言变乱,这怎么拯救呢?西方人开始去追求一种普遍的语言文字。莱布尼茨就有一个普遍语言计划,他认为,人类因为语言的不清晰,导致了各种纷争,所以,假如我们要纠正我们的推理,就要设计一门语言,这门语言像数学一样确凿。当人们发生争论时,我们就可以直接算一下,看看谁是对的。这是一个雄心勃勃的假想,也预示着现代计算机的出现。

其实,在那个时代,很多人就发现在科学里找不到救赎的知识,找不到人生的意义。休谟认为,从事实中推不出价值,从自然的特征中也得不到任何重要的神学结论。达尔文更加认为,生物的奇妙机制只是数百万年来偶然事件的最终结果,在达尔文之后,物理神学就彻底地衰落了。

在科学和人文慢慢分道扬镳的过程中,其实有无数聪明绝顶的大脑为了弥合它们,做出巨大的努力。现代人经常会觉得,牛顿花那么多精力去研究神学,实在太浪费了。其实,在牛顿那一代学者眼里,他在物理和数学上的成就并不是他生活的重点,他的野心是要统一“《圣经》之书”和“自然之书”,统一词和物的科学。这也是当时无数学者的伟愿。

物理学家史蒂文·温伯格在《宇宙最初三分钟》里谈到,“宇宙越显得可以理解,它就越显得没有意义。”

科学史家柯瓦雷在《牛顿研究》里说,“在科学世界里,每一个事物都有自己的位置,唯独人失去了位置。于是,科学的世界变得与生活疏离了……两个世界:这意味着两种真理。或者根本没有真理。”

如今,虽然我们能从自然中不断地解读出意义,但是这对我们的人生、我们的选择没有指导作用。

而占星术、命理学、观相术等神秘学思潮,还有德国浪漫派,都表明了人类依然渴望与自然界联系起来,都是一种重新勾连科学和人文的尝试,想让它们更好地融入我们的心灵,解脱我们灵魂漂泊不定之苦。

现代人的灵魂、无处安放,像鬼影一样漂泊。这种虚无主义,这种“现代病”,与这个灵魂的深渊,正是“《圣经》之书”和“自然之书”的断裂带来的。这个断裂,深刻地揭示了现代人焦虑和恐惧的根源。

总 结:

宇宙本来就是全息一体化的,只是为了认识和了解宇宙的需要,我们拿着手术刀去切割世界,久而久之,人类取得了一些认识上的成就,就把自己所认为的世界当做客观世界,或者自称掌握了宇宙真理,其实,这些个认知都还是局部的,人类无法穷尽宇宙真理!