浏览晚清时期的老照片,历经一个多世纪的变迁,周遭的一切早已不同往昔;这些影像让我们能一窥百年前清朝的风貌,成为历史的直接证据。尽管时间流逝百年,它们依旧呈现在我们眼前。中国拥有五千年的文明史,晚清时期代表了封建文化的一个阶段,同时也映射出当时民众的生活实况。往昔岁月或许令人感慨,旧日景象难免引发忧思。当下的幸福尤为珍贵,时光无法倒流至过往。古装电视剧往往对历史加以美化修饰。审视这些老照片,可以真实感受清朝百姓的生活状态。

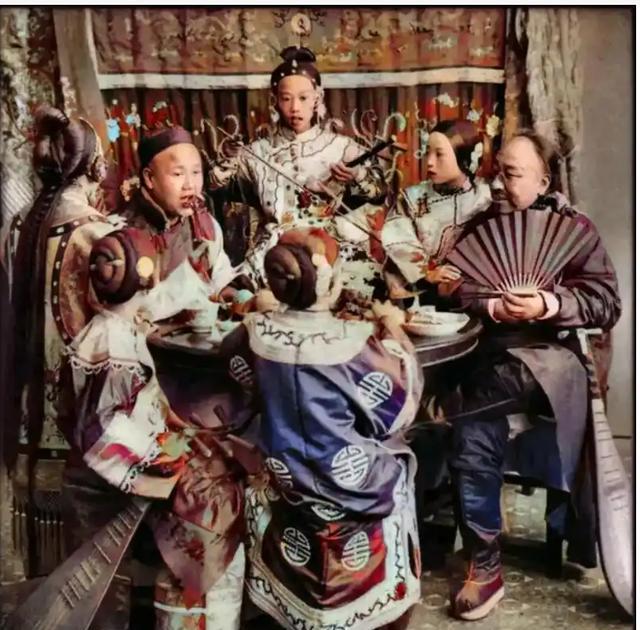

那时,这也是一户富贵人家。请注意,除了米饭,其余的餐具都是空的,百姓生活确实艰难。餐桌用的是金丝楠木,瓷器则是青花瓷,筷子则为紫檀木,件件皆是珍贵之物,桌上的餐具无一不是精品。

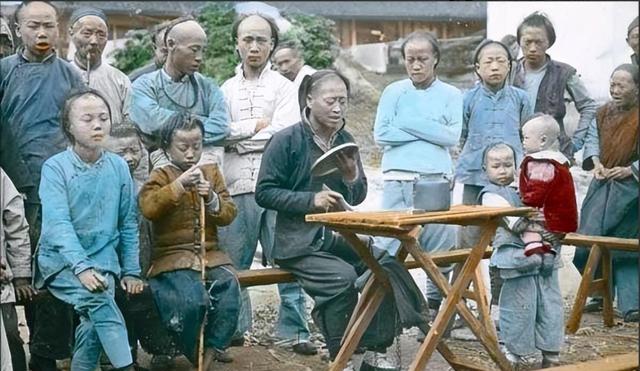

一群民众聚集在一处,似乎正聆听说书人的讲述。在这群人之中,尤为引人注目的是一名年幼的孩子,其特点在于怀中还抱着另一个小孩。这一场景与电视中常见的画面大相径庭。

一张婆婆与儿媳的合照中,儿媳正怀抱一个尚未满周岁的婴儿。婆婆的目光显得颇为特别,既带着一丝骄傲也含着喜悦。她坐在一张凳子上,心中或许正思忖着儿媳如今也步入了婆婆的行列。从照片中可看出,家庭条件颇为宽裕,拥有一个宽敞的院落以及一条长廊。儿媳的容貌同样出众,十分漂亮。

清末年间,有位名叫杨喜翠的女子,容貌清丽,身形修长,面容亦颇为讨喜,尤以其小巧的足部闻名。杨喜翠命运多舛,自幼被父亲转手至画舫习艺。因天生丽质,嗓音清脆,后来被着力栽培为船上的头牌。不少高官显贵、豪门子弟皆以能邀其相伴为荣。

清末时的青楼景象,是富家子弟时常光顾之地。他们或聆听乐曲,或打牌消遣,或观赏舞蹈。青楼中的女子,个个容貌出众,有的身材与相貌甚至可媲美宫中妃子。那些名妓确实名不虚传,即便以现代审美来看,她们也依然是公认的美女。

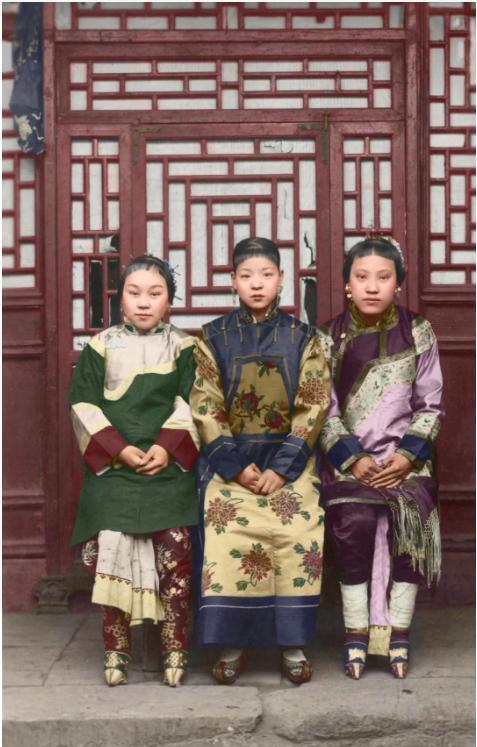

清末时期,青楼中有三位知名女子,她们容貌出众,体态婀娜,更重要的是,每个人都拥有一双标准的小脚。当时,男性普遍偏爱女性的小脚,因此许多女性都缠足。尽管清政府曾下令禁止缠足,但响应者寥寥。女性的一生往往受制于父母,而后又被男性所控制。她们被束缚的,不仅是双脚,还有那颗缺乏反抗精神、缺乏勇气的心。

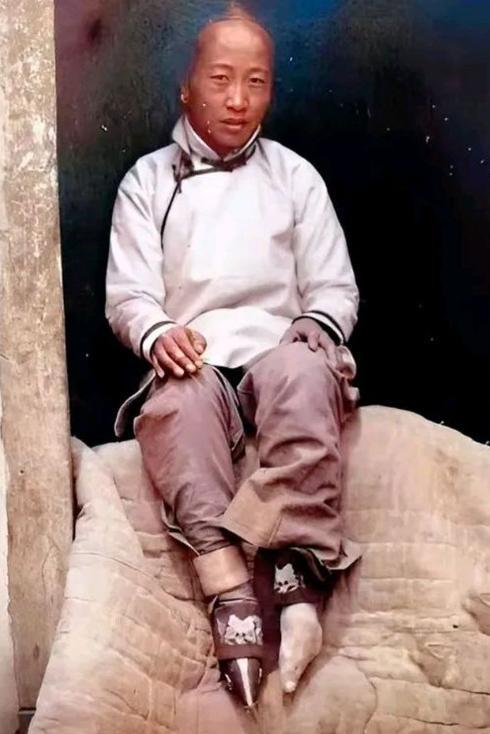

这张图片显得颇为奇特,衣物宽松,双脚却显得格外纤细,站立时的姿态难以辨识身形,仿佛一尊人形偶像。这某种程度上,映射了女性的一生。

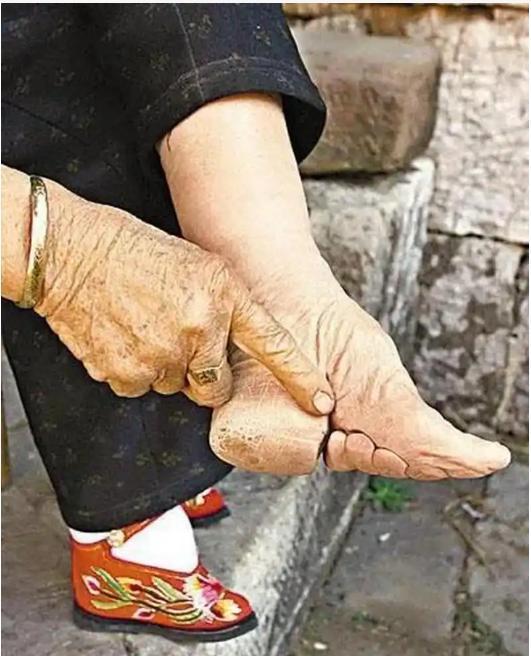

揭示三寸金莲背后的实际情形,这样的足部状态令人震惊。脚背扭曲变形,脚趾被迫弯曲,难以想象人们是如何经历这样的过程的。据说,用来裹脚的布既厚又长,确实,脚趾被紧紧包裹,难以清洁,时间久了难免产生异味。

农家的小媳妇与她的夫君,夫君面貌略带广西人的特征,另一边,骑在驴背上的少女约莫十一二岁,身形苗条,双脚娇小,那头驴与她极为相称。然而,夫君担忧驴子受惊逃逸,导致小媳妇受伤,于是始终在一旁谨慎看护。

这种小脚外观颇为惊人,与鞋子的轮廓几乎完全一致。他们所需的鞋子想必都是特别制作的,因为每位缠足师傅的手艺有所差异,导致脚的形态与尺寸各不相同。这样的脚步行走起来,想必颇为不便,类似于现今流行的高跟鞋:擅长穿着的人或许不觉困扰,而不习惯的人则难以行走长距离。

两位女子在车内休憩,观察其脚部姿态,似乎因疲惫而放松。她们可能刚从乡间前往城市购物归来,衣着得体,车内堆满了各种物品。从车辆的样式判断,她们应出身富裕家庭。回溯至清末,经济条件较差的人通常乘坐独轮车,稍有财力者会选择骑驴代步,而像马车这类交通工具,则是富贵人家的标志。

我祖母的曾祖母,拥有一双缠过的小脚,她经历过战争的岁月,最终在1998年离世。小时候,我曾目睹过她的双脚,模样颇为奇特,当时对此深感困惑,不明白为何她的脚会如此小巧。她行走时需借助拐杖,尽管体态并不臃肿,步伐却总是蹒跚不稳。这一幕,让人心生莫名的酸楚。

童养媳的命运颇为悲惨,自幼便需离开双亲,步入夫家后生活得如履薄冰。日间如同丫鬟般操劳家务,夜晚还需安抚年幼的丈夫入眠。然而,情况在图中所展现的却大相径庭。观察她们的穿着打扮,显然并非寻常人家,很可能是某位王爷或皇室成员的王妃等尊贵身份。她们的生活细节处处体现着讲究,就连头上的装饰也极为复杂。

这对夫妇的行为颇为独特,妻子坐着时双腿张开,几乎占据了凳子的绝大部分空间,坐姿毫无女性常见的矜持之感。相反,丈夫仅坐在凳子的一小角,还跷着二郎腿,手中握着烟斗。从这样的座位分配来看,似乎是妻子在家中掌握主导权。有人曾言,家中女性主事有利于家族三代兴旺,至于这一说法是否真实,则无从得知。

这对夫妇展现了少有的和睦,他们正值青春年华。画面中,女子坐在男子身上,两人笑容满面,显然沉浸在幸福之中。然而,这样的情景在当时颇为少见,因为女性的社会地位普遍较低,能与丈夫平等相待的情况不多。除非女子出身显赫,否则男子往往会纳妾多人,很难与一位女子保持如此深厚的情感。

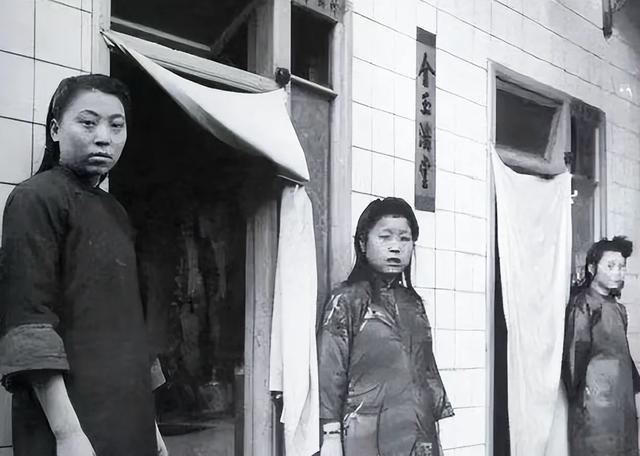

在那家简陋的风月场所,女子们各自守候在简陋居室的前端,静候顾客的挑选。这家场所属于最低档次,价格也最为低廉,里面的女子无论是容貌还是年龄,都缺乏竞争力。此外,不少人还身患疾病,无法在更高级的风月之地立足,只能在此勉强维持生计。她们所穿衣物均为粗糙布料,显然生意颇为冷清。

这四位女子同样出身于风月场所,她们正值青春年华,容貌姣好,衣着也颇为得体。然而,从她们的站立姿态便可略窥一二,似乎缺乏深厚的学识与内在修养,给人一种较为浅显的印象。据此推测,她们可能隶属于一家中等档次的风月之地。

这些少女出身于富裕家庭,她们身着相同的服饰,发型整洁利落。位于中间的那位少女略施粉黛,双唇涂抹着鲜艳的红色,年纪大约在十四五岁左右,然而在当时,这样的年龄往往已为人妇。她们的脚型小巧且相近,从身后那扇不凡的门扉也能窥见她们家庭的不凡地位。

那位青楼中的知名女子,从她的坐姿与容貌即可推测,她必定身处于顶级的青楼之中,或许正是那里的头牌。她的相貌出众,面容清秀,发式也别出心裁,手中还特意持有一把蒲扇作为点缀。青楼中的女子,各方面的条件确实不俗,光是她们那标准的小脚,便能引来众多倾慕她的年轻公子。然而,青楼女子大多命运坎坷,往往只有那几年的风光日子,随着年龄的增长,身体也会逐渐衰弱,并且晚年生活大多不尽如人意。

这张照片摄于摄影工作室,一位年轻女子悠然坐于自行车之上。在那个时代,自行车实属稀有之物,众多富裕人士即便有意购买,也难以得手,部分人即便购得,也不擅长骑行。

皇室嫔妃的集体留影中,每位女性都容貌出众。从外观来看,她们的体态与面容颇具相似之处,这似乎表明挑选的标准始终如一。

身陷鸦片瘾瘾君子,囊中羞涩至露宿街头之境,手中犹紧握烟斗不放。诚然,境遇可悲之人往往有其自身之过。为求一时之快,他们变卖家产,田地房产逐一失去,直至儿女亦难逃被卖的命运。若再无他物可售,连妻子也成了牺牲品。

这对父子身形极度消瘦,模样令人触目惊心,显然长期沉迷于鸦片。家中若有这样一位成员已是沉重负担,而他们两人皆是如此,真不知他们的家庭是如何承受这份不幸。这样的状况,对他们的家人来说,无疑是巨大的灾难。

两位年轻人在奢华的烟馆中吞云吐雾,从室内装潢判断,他们的开销颇为不菲。相比之下,那两位身形消瘦的男子显然已有一段时间未曾踏出烟馆的大门。烟馆提供食宿,烟草不限量,甚至还有女子陪伴,对于手头宽裕的人来说,这样的环境或许足以让人流连忘返,不愿归家。

这两位女性似乎被某位不良之人影响,步入了类似的境遇,通常这样的情形会导致她们落入风尘之地。为了换取一口烟,她们可能不择手段,人生轨迹也因此被彻底改变,烟的危害确实极为深远。

这是一支中等品质的烟斗,观察其持握方式,颇似现代人凝视手机的模样。不禁让人联想到,古时人们依赖烟草,而今我们则离不开手机。

一家人围坐用餐,他们的食物相当朴素,仅是些面糊。在北方,连蔬菜都难得一见,那里本就常年遭受干旱,水资源匮乏,加之人口众多,连草都来不及生长就被用作食物了,民众的生活极为贫困。

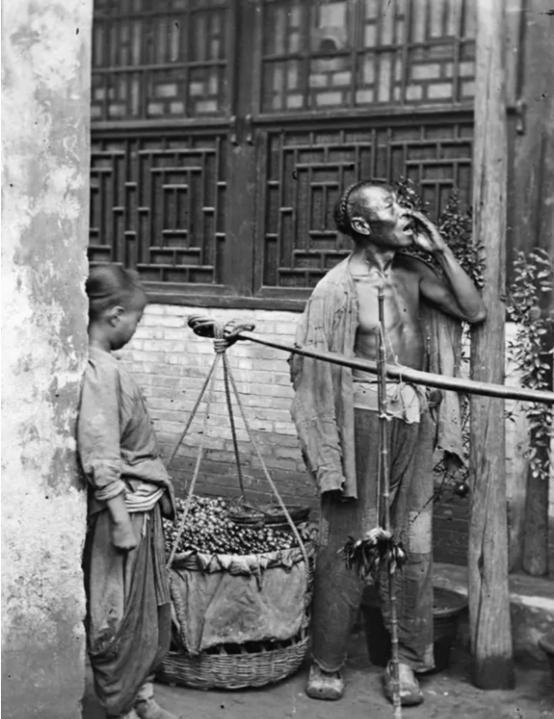

街头小贩高声吆喝,一旁的孩子目不转睛地盯着篮中的点心,对普通家庭而言,购买零食是奢侈之举,能解决温饱已是心满意足。

路边停着一辆等候主人的马车,观察之下,发现它远比电视剧中展示的小巧,似乎连容纳一人都显得局促。马车的外观也远非荧幕上的华丽,仅马匹的模样与现代稍显相似,其余部分皆大相径庭。由此可见,电视剧中的描绘多有夸张,这才是清末时期真实的生活写照。

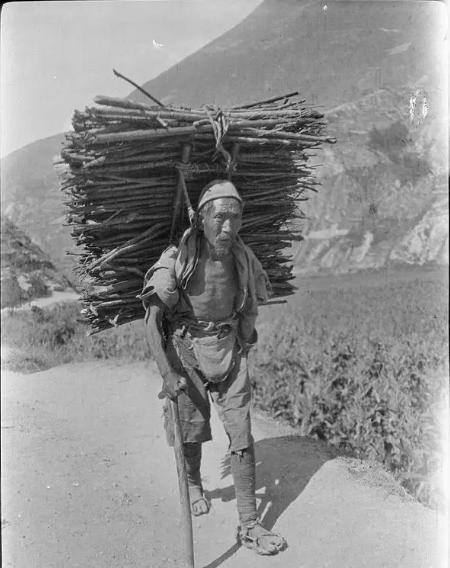

民众的实际生活写照,那位老者身形单薄,肩上扛的柴禾分量却不轻,想必颇为沉重。他手中紧握一根拐杖,行动间却透露出一种严谨的态度,背负的柴禾排列得井井有条。尽管生活环境简陋,物资匮乏,但他依然尽力描绘着自己生活的图景。

一家三口前往集市,他们的方法颇为巧妙,利用篮子携带孩子,大大减轻了负担。

贫困家庭的孩子往往无法承担学费,但他们也无法终日嬉戏。到了七八岁的年纪,便开始学习各种技能。较为勤奋的孩子,已经能够帮家里赚钱了。因为粮食有限,家里没有多余的口粮来养活不劳而获的人。

1902年,光绪帝的一张珍贵照片得以留存,此照摄于他与慈禧太后逃离京城后再次返回之际,由一名外国记者秘密拍摄。慈禧太后对光绪帝的保密工作做得极为严密,以至于多数外国人从未亲眼见过光绪帝。这张照片是在光绪帝从轿中走出时,被记者迅速捕捉的侧影,未展现其正面形象。相比之下,慈禧太后对拍照情有独钟,留下了众多影像资料。

仆人们正向庭院后方的柴火间搬运木柴,从他们的服饰推测,他们来自富贵人家。那扇门位于宅邸后方,显然是个后门。古时进入宅邸颇有讲究,正门专为贵客与主人开放,侧门则是仆人及非核心人员的通道,至于那些从事体力劳动或是受过责罚的人,则通常经由后门出入。

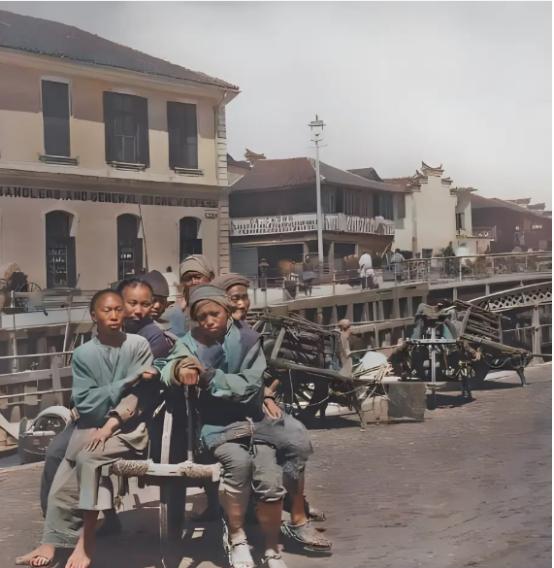

在城市街角等待工作的独轮车搬运工,经外国游客提议,一同坐在独轮车上拍了张照片。他们显得颇为年轻,正值体力充沛的年华,靠出卖劳力来维持生计,主要工作是运送货物。照片左侧两位搬运工甚至没有穿鞋,赤足站立,难以想象他们如何赤脚推车前行,生活实属不易。

民众正在采摘棉花,场景与当下相似,但有所不同的是,他们的棉田显得异常整洁,没有杂草的踪迹。土壤表层显得干燥无比,让人猜测是否因食物短缺,连杂草都被当作了充饥之物。毕竟,在那个年代,食物稀缺,人们极度珍惜每一寸土地,希望能最大限度地利用起来。尤其在北方地区,许多家庭都面临着粮食不足的困境,难以满足基本的温饱需求。

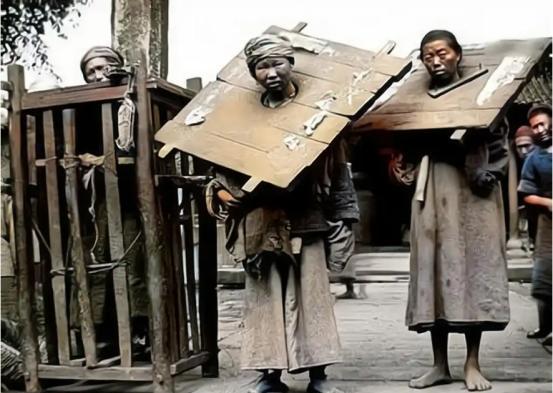

清末时期存在一种刑法工具,其功能与枷锁相仿,适用于所有犯法的男女。这种刑法工具不仅有个人单独佩戴的,还存在需两人或三人共同佩戴的款式。对于需多人共用的枷锁,其造成的困扰尤为严重,因为佩戴者在进行任何活动时都需彼此协调一致。然而,在那个时代,一旦百姓触犯了法律,他们的命运往往十分悲惨,几乎难以逃脱死亡的结局。当时的法律体系极不健全,县级官员往往拥有绝对的权力,导致百姓在遭遇不公时难以寻求有效的法律救济。

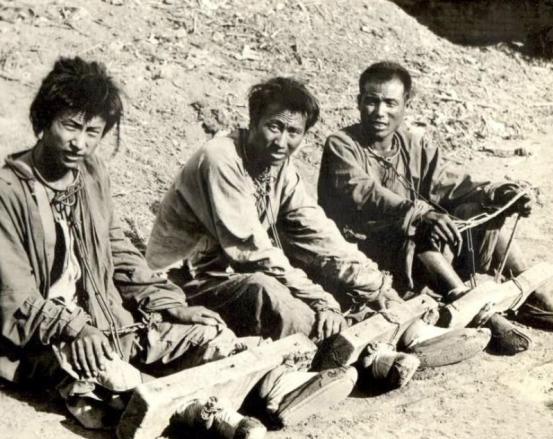

清末年间,三名受罚之人沿街示众,表面看似无甚苦楚,实则步履维艰,连行走都极为不易,更遑论进行如厕等基本活动。从他们的面部表情推测,这或许不是他们初次触法,或许因知晓性命无忧而显得较为镇定。他们的脚上套着沉重的枷锁,双手亦被铁链束缚,甚至颈部还与脚上的链条相连,种种迹象表明,他们所犯之事恐怕非同小可,绝非一般偷窃之类的小错。

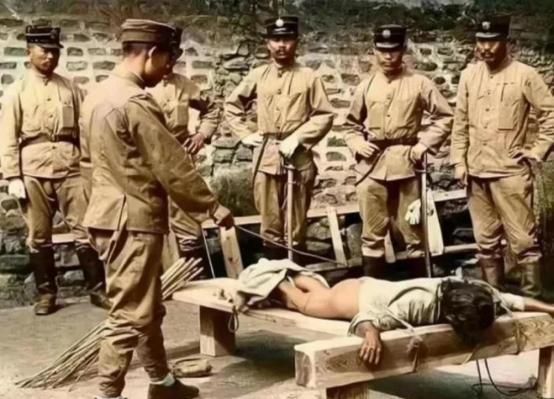

清末时期,刑法种类繁多且极为严苛。八国联军侵华后,这些刑法进一步加剧,令听闻者心生恐惧。以往我国的杖刑,虽不使受刑者流血,却能使骨骼受损,它是用大木板击打臀部。而八国联军则采用细长的树枝进行抽打,导致皮肤破裂,肌肉外露,受刑者痛苦呻吟,外伤需长时间方能愈合。