在阅读这篇文章之前,诚邀您点击一下“关注”,随我一同探寻文字的世界~

——《前言》——

他在战场逃兵,在地窖藏身,在文联座谈会上鼓掌。

他誊写《楚辞》,也在岩洞里烧红烙铁。

他活过一次死刑,却没逃过第二次。

——《壹》——

从军阀幕僚到“湘西王”

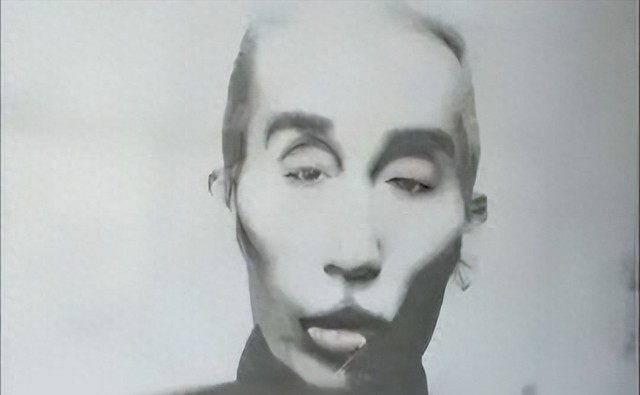

1951年春,湖南芷江罗岩山下,一具身穿美式夹克的男尸被发现,死者左脸一道刀疤,正与通缉图上人像重合。

地方武装封山验尸,围观者众,尸体身份迅速确定:杨永清,通缉榜头号人物,已故。

所有人松了口气,但追溯回1930年代,杨永清的出现并不起眼,他出身湖南芷江县一个破落书香世家,父亲教私塾,母亲靠赊米养活七个孩子。

他是老三,最聪明,也最早学会说谎。

1926年,他以“识字”之名混进陈渠珍的部队,开始抄写军令、编写布告,第二年被派往湖北武昌“随营补习班”,半年后返回,已自称“书记官”。

没人查,他也不怕查,因为他写得一手漂亮楷书,善于察言观色,在军营里混得如鱼得水。

1937年,他随部赴南京,名义上参战,实为监视其他军官,他的营房从未进前线,武器却奇迹般增加。

有人怀疑他私吞军饷,他反驳:“我们没有打仗,武器当然完整。”没人能驳倒。

南京沦陷前夜,他带领两个排突围,不是向南,而是向西,绕道回到湖南沅陵,没人追责,那时乱。

他趁乱接管一处弃置的军火库,声称“上级授意接收”。

几百条枪、一箱箱子弹,从此成了他发家的第一桶金,与此同时,他与地方流氓头子勾结,开始插手当地鸦片交易,沅水流域本就是烟土中转地。

他不种,也不炼,只靠骡队运输收取“保费”,每月三十匹烟土,一匹就是五十斤。

1944年,抗战中期,国军抽调主力北上,他趁机拉起“地方保安团”,共计八个中队,每队配武装骡夫兼护卫。

出行穿制服,配美制卡宾枪,连印章都仿照正规部队制式。

1949年春,解放军南下,他并未撤退,他选择留下,选择“两头下注”,表面上,他接受解放军湘西指挥部招安,自称“人民自卫军”。

暗地里,他又给白崇禧去信,请命“第六纵队司令”职务。

两边都批了,他笑着说:“大家都想用我。”他配合解放军“剿匪”,每次交出老旧汉阳造步枪几十条,枪是假的,枪栓早被他泡在醋缸里锈坏。

而地下粮仓中,藏着三百支擦得锃亮的美制冲锋枪,堪比一个加强连,他没说。

——《贰》——

尸体里的漏洞

1951年3月,一个风大的午后,罗岩山涧,一具男尸横躺水边,尸体穿着飞行夹克,脚蹬美军作战靴,脸上刀疤明显,识别小组认定:杨永清,死了。

报纸头版挂出消息,剿匪指挥部发布通电,数日内,全州庆功。

但法医没那么快下结论,第一,尸体胃部残留苞谷酒,这是问题,杨永清长期对酒精过敏,传言只要半两白酒就会呕吐。

多位旧部证实:“从不饮酒。”胃中酒精含量说明,此人死前大量饮酒。

第二,致命伤为7.9毫米步枪弹,角度从后腰斜上穿入,军械专家识别为日军“三八式”枪械口径,问题是,杨永清从未配备这种武器。

他长期使用美制M1卡宾枪,跟随者皆知:“他最信卡宾枪,连床头都放一支。”

第三,牙齿问题,尸体齿缝中残留嚼过的玉米芯渣,正常,但验牙时发现,牙齿整齐完整,未见脱落,而杨永清呢?

因多年抽旱烟,早年牙已脱光,仅剩两颗残牙,咀嚼靠假牙,早在1948年就被拍下照片佐证。

调查组沉默了三天,第四天,结论被悄悄撤回,那不是杨永清,真正的杨永清,正在靖县寨牙乡的一处老窨子屋中藏匿。

这屋三面环山,一面临水,地窖连着山洞,外人看不出。

他不躲地牢,他用地牢,里面有床、有字台、有灯芯台灯,还有一口密码本,密码本改装自《康熙字典》,某些页角被剪去,背面写有编号,每个编号代表一段电文。

他用钢笔细细誊写,每封电文用碘酒熬成隐墨,抹在香烟纸上,传递给地下接头人。

屋后有狗,屋前种了一畦青菜,没人想到,这里藏着一个“死去”的人,夜晚,他收听短波电台,记下坐标与空投口令。

他从洪江“德泰祥”商号的后厨门,进入地下通道,拿走物资,再悄悄回到山中。

他伪装身份,假扮省文联采风干部,进入黔阳专区干部培训班,填表自称“杨永成”,老家永兴,籍贯湖南,参加小组讨论,写稿,朗读。

在“入党志愿书”中,他写下:“愿为湘西文化事业奉献终生。”

他还写诗,发表在内部油印刊物上,题目叫《沅水清,春来早》,他曾杀人无数,剥皮、烙刑、碎骨,而他用最温柔的语气说:我爱这片山河。

——《叁》——

地窖里的炸药与新娘

1952年6月,芷江城内,端午节将至,人们忙着包粽子,杨永清却在地下室里装炸药,他已经潜伏一年零三个月。

身份始终未被识破,白天是“文化干部”,晚上是“地窖将军”。

他写报告、印传单,还用毛边纸誊抄旧军队的兵站图,他计划发动一场暴动,起义时间选在端午节,那天人多,热闹,混乱,正好掩护行动。

目标:沅水大桥。

那是一座由美军修建的钢结构桥梁,连接芷江与怀化,全长280米,是湘西交通大动脉,他要炸断它。

500斤炸药,藏在木炭袋里,从四家粮店逐日调集。

保险丝用的是棉布灯芯,点火器由三节电池连线组装,一切都准备好了,他甚至为撤退设计了“新娘计”,让一名女信徒假扮出嫁之人,用红布花轿将他藏在棺材样的嫁妆箱里。

“新娘队伍”将在清晨五点,从寨牙乡出发,穿越横岭,过富团渡口,向通道县方向逃走。

路程三十里,沿途山坳密林,难以搜查,但他低估了小孩的眼睛,就在计划实施前三天,他路过靖县第四小学门前,想蹭口水喝。

一名小学生拦住他:“你脸上怎么有个疤?”

杨愣住,那是他年轻时被匪徒划伤的痕迹,后来他一直靠胡须遮掩,偶尔剃净,就很明显,孩子接着说:“你是不是报纸上那个‘司令’?”

操场上,几十双眼睛看过来,他立刻转身,但太迟了。

孩子跑去报告值周老师,当天傍晚,乡治保主任悄悄打电话到黔阳专区公安处,三天后,靖县驻军悄然集结。

——《肆》——

楚辞里的子弹

1953年1月12日凌晨,靖县艮山口乡,地主周家老宅被团团围住,战士们没有喊口号,也没有枪声,只有脚步,压着雪地。

杨永清当时正坐在屋内誊写《楚辞》。

案头放着一盏煤油灯,一本旧书,书页间夹着一张信纸,上面写着:“今夜风急,恐有变故。”他听见外面有动静,拔出勃朗宁手枪,他不想投降,枪口对着门,手已扣扳机。

他开了第一枪,子弹打在门框上,第二枪卡壳,手枪护木上刻着四个字:“永清佩用”。

士兵冲进来时,他被按倒在桌上,他还挣扎,他喊:“我不是!”但眼神暴露了他,他的眼睛有个特征,右眼微斜,眨眼时轻颤,旧部记得,档案记得。

枪被缴,手被铐,他被押往芷江。

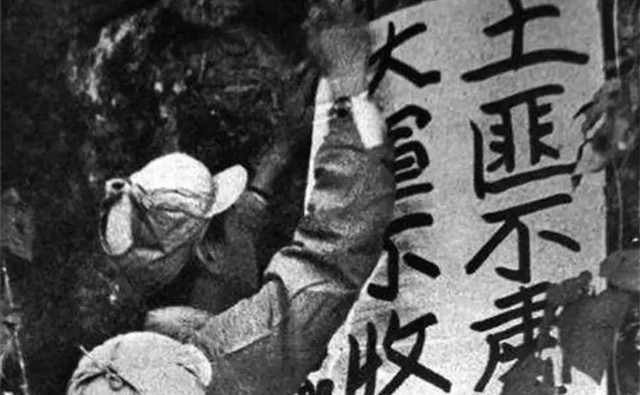

1月20日,公审大会召开,地点在芷江体育场,寒风中,两万多人围满看台,天灰,云低,大会进行到一半,乌云压顶,雷声大作,暴雨倾泻而下。

他没有说话,他被架上刑场,那是1947年他亲手活埋12名挑夫的地方。

人群中有人喊:“就是这里!就是这个人!”五声枪响,雷鸣中分不清是哪一边更响,死后,他的遗物被交给湖南省档案馆封存。

共三样:一根镶翡翠的旱烟枪,一只微型美制发报机,一本《曾文正公家书》,书页间贴有便签纸。

其中一页上写着一句话: “每闻窗外货郎吆喝声,便想起母亲赊米送我进私塾的光景。”那个写楚辞、抽旱烟、炸桥梁的人,终于没能活过这场雷雨。