2024年3月16日深夜,台湾某直播平台突然涌入三十万观众。当红狗仔葛斯齐对着镜头抛出一个惊雷:"大S的两个孩子根本没出现在葬礼现场。"这条消息如同投入深水的炸弹,在社交平台掀起8.2亿次讨论。这场看似寻常的明星葬礼,意外撕开了当代媒体生态的层层伪装。

在台北某私立中学的媒体素养课上,教师播放了这场直播的录屏片段。学生们惊讶地发现,当葛斯齐说出"孩子未出席葬礼"时,镜头始终对准他夸张的表情而非任何证据。这种极具表演性的爆料方式,恰是当代娱乐新闻的典型特征。

根据台湾新闻记者协会2023年的调查报告,娱乐新闻的真实性核查率不足12%,远低于社会新闻的78%。某资深娱记私下透露:"现在拍明星家窗帘颜色都能写篇报道,关键是点击量。"这种扭曲的行业生态,造就了葛斯齐式的人物——他们深谙流量密码,将新闻真实性置换为戏剧冲突。

心理学实验显示,带有悬念的虚假信息传播速度比普通新闻快6倍。这解释了为何"命理师预言小S将出事"这种毫无根据的消息能迅速登上热搜。台北大学传播系教授林婉蓉指出:"观众在潜意识中将狗仔直播视为真人秀,真相反而成了最不重要的道具。"

在台北某心理咨询中心,咨询师记录下个有趣现象:超过60%的来访者在谈论明星家事时,会不自觉地代入自己的家庭关系。这种移情效应,使得大S家族的每个举动都被公众赋予象征意义。

具俊晔的"中文困境"在社交平台演变成文化认同讨论。语言学家发现,评论区高频词从"婷婷"演变为"文化殖民",最后发酵成"软饭男"的群体标签。这种标签化传播,实则是公众将复杂现实简化为非黑即白叙事的本能反应。

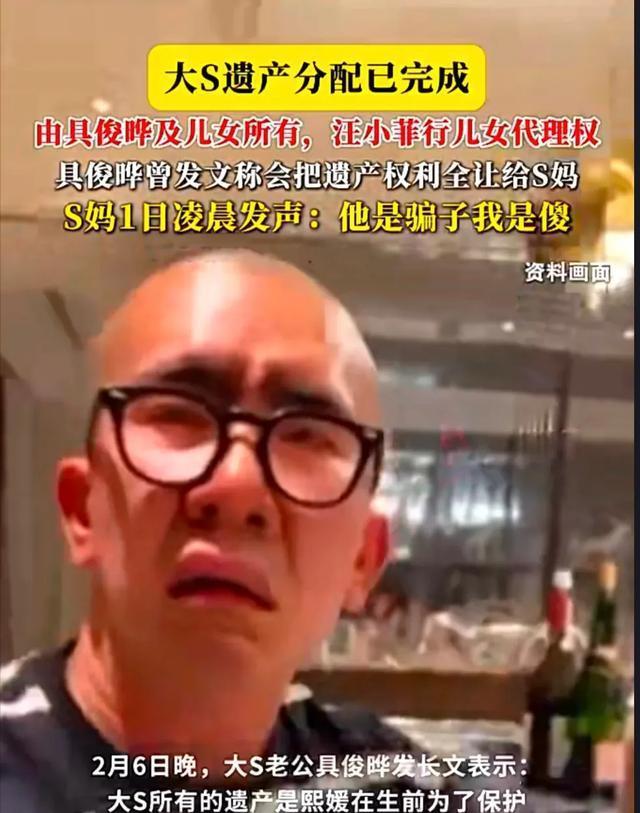

遗产分配争议暴露了更深刻的社会焦虑。根据台湾家事法庭数据,2023年涉及公众人物的遗产纠纷案中,83%存在媒体报道影响判决的情况。法律专家提醒:"当舆论场变成第二法庭,我们都在无形中参与了对他人的审判。"

某新媒体公司进行过残酷实验:将完全虚构的明星绯闻投放市场,72小时内获得1200万次转发。这个"楚门世界"般的案例,揭示了信息茧房如何重塑大众认知。就像网友坚信目睹了"葬礼上的孩子身影",其实只是视觉错位制造的集体幻觉。

在信息粉尘化时代,"后真相"展现出惊人破坏力。传播学教授陈立仁团队发现,重复出现的虚假信息会使41%的受众产生"曼德拉效应"。这正是葛斯齐爆料引发两极分化的根源——部分受众已将对S家的负面印象固化为"记忆真相"。

值得警惕的是,这种认知扭曲正在向现实领域渗透。台北某小学的作文题目《我的家庭》中,竟有学生写道:"我家不像S家那样虚伪。"教育学者警告,当娱乐叙事侵入价值建构,代际认知将面临系统性风险。

凯特王妃消失百日的舆论风波,与S家事件形成镜像对照。两者都反映出公众对名人"透明义务"的畸形期待。社会学家指出,这种期待实则是消费主义异化的产物——我们付费购买明星商品的同时,也在潜意识里要求购买他们的隐私。

在伦敦政经学院的最新研究中,78%的受访者承认会因明星负面新闻感到"隐秘快感"。这种心理机制,构成了狗仔经济的底层逻辑。就像葛斯齐的爆料总能引发狂欢,本质是公众在道德审判中获得替代性满足。

但值得思考的是,当汪小菲现任妻子马筱梅的手工照片都被解读为"阴谋信号",我们是否已沦为"符号恐怖主义"的共谋?或许真如哲学家鲍德里亚所言,在这个拟像时代,我们消费的早已不是事实,而是自我投射的幻觉。

在这场持续发酵的葬礼罗生门中,最吊诡的莫过于——当我们在争论孩子是否出席时,已无人关心那个永远沉默的主角。大S的离世本应是私人领域的哀悼,却沦为公共舆论的狂欢祭品。这提醒我们,每个点击转发的动作,都在为下一个葛斯齐提供生存养料。

或许该重提那个经典问题:当我们谈论明星家事时,我们究竟在谈论什么?是窥私欲的满足,是道德优越感的彰显,还是对自身生活的逃避?在按下转发键前,不妨多问一句:这条信息经得起"三个源头"的检验吗?我们期待的真实,是否早已迷失在流量迷宫中?

此刻窗外春雨绵绵,就像那场被反复描述的"雨中送别"。但真实世界的大雨,永远比屏幕里的故事更复杂混沌。在这场没有赢家的舆论战中,或许我们最该守护的,是那份对未知保持敬畏的清醒。毕竟,当所有人都自认掌握真相时,真相本身反而成了最奢侈的幻象。