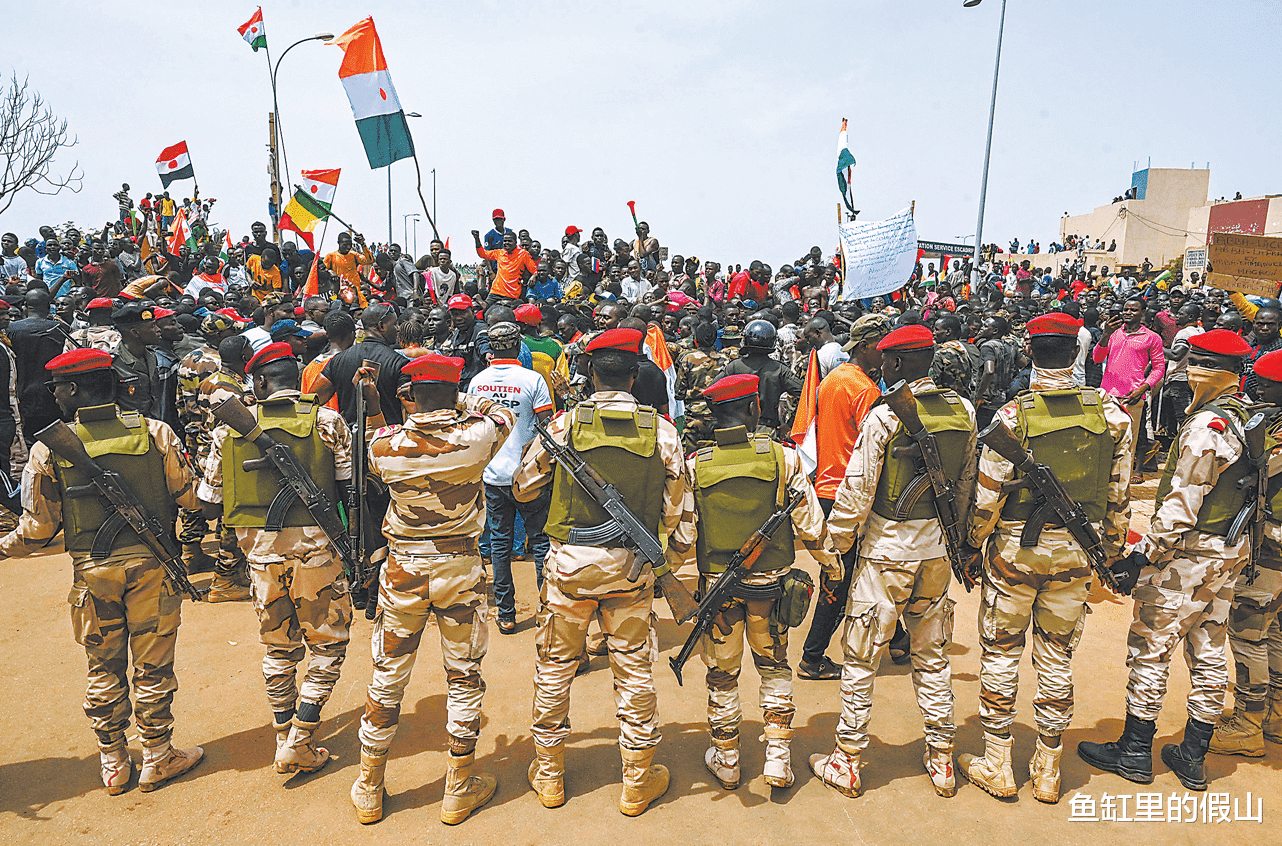

当8000奈拉/升的天价汽油让首都尼亚美陷入瘫痪,当400家边境加油站集体关门,这个西非国家用魔幻现实演绎了"搬起石头砸自己脚"的现代寓言。就在油荒爆发前72小时,尼日尔军政府刚刚驱逐了3名中国石油高管,并以"歧视性经营"为由查封中资酒店。这场荒诞剧的背后,是4亿美元债务违约引发的国际博弈,更折射出中国企业在非投资面临的深层困局。

作为全球最贫困国家之一,尼日尔在撒哈拉沙漠中苦熬半个世纪后,2003年终于迎来转机——中石油斥资50亿美元打造阿加德姆油田。这个被西方公司集体放弃的"死亡项目",中国工程师在50℃高温下硬是建成了年产百万吨的能源基地。但军政府上台后,合作突然变味:要求中方将当地员工工资从1200美元/月直翻7倍,指责管理层岗位"分配不公",甚至单方面冻结企业资产。这种违背市场规律的粗暴操作,连尼日尔本国的经济学家都坦言:"这就像要求幼儿园孩子和大学教授拿同等工资"。

军政府发言人声称要"推动资源公平分配",但数据揭开另一面真相:自2023年7月政变以来,尼日尔军费开支暴涨300%,公务人员薪资却拖欠半年。更蹊跷的是,在中石油4亿美元贷款到账后,政府立即采购了12架武装直升机。这种"借民生之名行割韭菜之实"的操作,与委内瑞拉、津巴布韦等国的资源国有化套路如出一辙。

笔者深入调查发现,尼日尔现政权正陷入三重困境:首先是财政黑洞,4亿美元债务相当于其全年财政收入的1/5;其次是权力合法性危机,政变政权至今未获国际承认;最后是地缘博弈困局,法国撤军后留下的真空,正被美俄势力虎视眈眈。在这种背景下,中企成了各方势力博弈的"替罪羊"。

当中石油车队穿越沙漠遭遇武装袭击,当阳光国际酒店突然被查封,这些场景何其熟悉?2011年利比亚撤侨、2015年也门战乱,中国企业在高风险地区的投资始终游走在刀尖上。但尼日尔事件的特殊性在于,这不是传统战乱,而是政商关系突变引发的系统性风险。

"我们在尼日尔培养的技术骨干,现在都被强制替换成军属。"这种"技术换血"背后,是典型的资源民族主义抬头。更值得警惕的是,尼日尔政府近期突然修订《矿业法》,要求外资企业必须将51%股份转让给本地企业。这种政策突变,让中企22年累计投入的80亿美元面临巨大不确定性。

面对愈演愈烈的海外投资风险,我们不必因噎废食,但必须升级打法。埃塞俄比亚的东方工业园提供了成功样本:通过建立全产业链生态,带动当地20万就业,将园区GDP占比提升至15%。这种深度融入当地经济的模式,远比单纯资源开采更具抗风险能力。

笔者建议中企采取三大策略:第一,建立动态风险评估系统,将政治风险溢价计入成本;第二,推动属地化2.0,从雇佣本地员工升级到培育本土企业家;第三,构建多边合作框架,引入世界银行担保等金融工具。就像在安哥拉采用的"资源换基建"模式,用石油收益担保铁路建设,形成利益共同体。

尼日尔危机给所有出海企业上了沉重一课:当我们带着资金技术走进非洲,不仅要算经济账,更要算政治账、文化账、安全账。那些人均GDP不足1000美元的国家,政府更迭可能就在一夜之间,政策连续性往往敌不过街头政治。

但危中有机也是铁律。坦桑尼亚的巴加莫约港项目,中方通过引入阿曼主权基金联合投资,成功化解了政治风险;肯尼亚蒙内铁路采用"建设-运营-移交"模式,既保证回报又避免主权争议。这些案例证明,只要创新合作模式,非洲依然是充满机遇的热土。

当撒哈拉的烈日炙烤着中石油的红色工装,当尼日尔民众在加油站前焦灼等待,这场危机终将找到出路。但它的真正价值,在于警醒后来者:国际投资从来不是简单的买卖,而是文明碰撞、制度磨合、利益博弈的复合体。中国企业要做的,不是当救世主,而是做价值创造者;不是搞"金元外交",而是建命运共同体。

毕竟,真正的合作,从不是施舍与索取,而是共同成长的智慧。