农村里一场看似喜庆的婚礼视频火了起来:新郎身边站着十一个穿红T恤的姐姐,个个脸上带着笑容。

据说,这些姐姐们为弟弟置办婚房、筹备婚礼,前前后后凑了32万。

这个场面在社交媒体上引起了热议,一边说这是“难得的姐妹情深”,另一边又批评是“扶弟魔”的典型案例。

事实上,这个故事背后的来龙去脉,更复杂也更值得深思。

长达12胎的坚持:重男轻女还是母亲的执念?

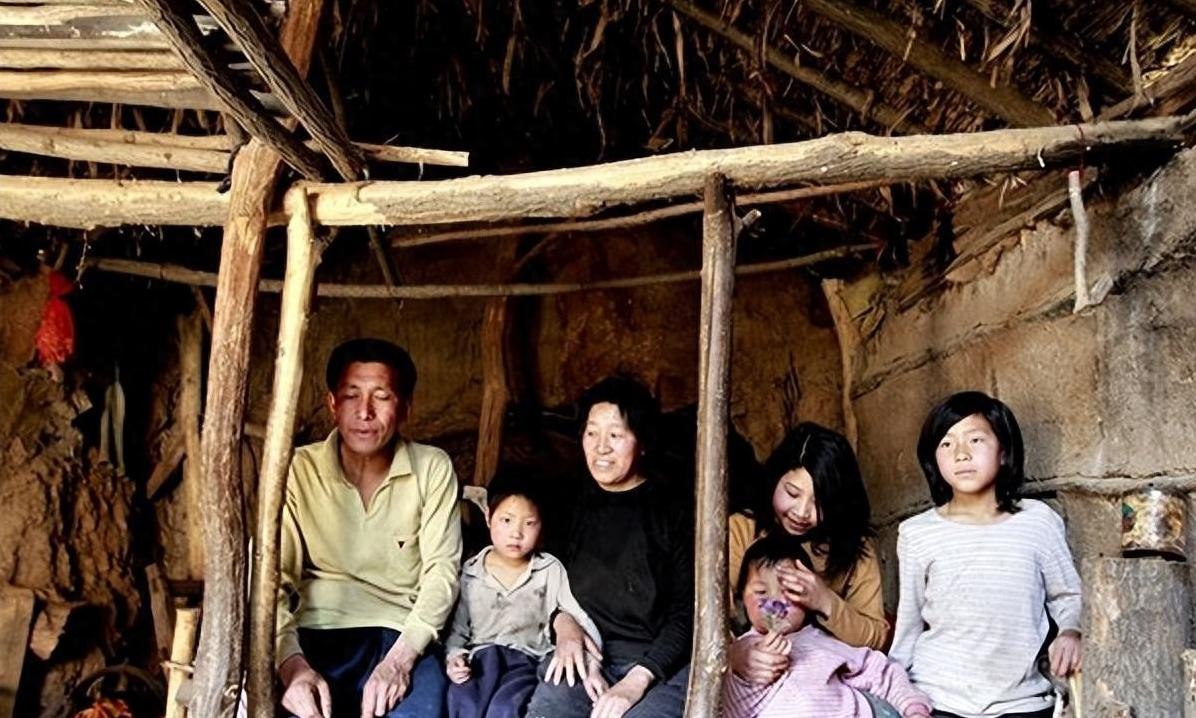

高家是山西一个农村家庭,夫妻俩为了要个儿子,连续生了11个女孩。

到了第12胎时,妻子已经年近50,成了高龄产妇。

当时,家里经济窘迫,父母身体也愈发吃不消,但妻子坚持生下最终的第12个孩子——一个儿子,取名高浩珍。

有人说,这是那个年代农村家庭的缩影——传宗接代的观念根深蒂固,儿子是家族的希望,女儿则是“他人的嫁妆”。

高浩珍的父亲原本理性地考虑过招上门女婿,但母亲的执念最终占了上风。

这个决定似乎为家庭带来了短暂的希望,也为后来的一切埋下了伏笔。

高浩珍的出生,让家里看到了希望,但也意味着他的11个姐姐的日子不会好过。

家庭经济捉襟见肘,姐姐们一个接一个辍学,早早开始打工贴补家用。

最小的姐姐也在不到成年时就离开了学校,背井离乡外出打工。

这些姐姐没有过多选择的人生道路。

她们的青春几乎全部奉献给了家庭和弟弟:挣钱养家,把最好的留给弟弟,甚至连自己的婚事也一再推迟或者草草了结,只为给家里减少负担。

在她们眼中,照顾弟弟,帮助弟弟,似乎成了她们和这个家庭之间不言自明的责任。

但牺牲的代价呢?

有些姐姐因为付出太多,至今经济上不独立,个人生活也过得并不如意。

对于这种牺牲,她们心里真的没有过怨言吗?

或许她们自己也说不清楚。

“扶弟”还是“爱弟”?

弟弟高浩珍长大后,并没有像父母和姐姐们期望的那样有所成就。

他对学习提不起兴趣,长大后选择随姐姐学理发。

当时,九姐开了一家理发店,带着弟弟一起做生意。

与姐姐们的勤勤恳恳相比,高浩珍惯着“少爷脾气”,对生活的热情不高,工作上挑挑拣拣,觉得辛苦了便想换条路。

关系最好的九姐无奈承担了更多,她依然默默替弟弟分担杂事,甚至还常常给他零花钱。

从九姐到其他姐姐,所有人似乎都在为弟弟的安逸操心着。

直到弟弟要结婚了,家里条件有限,年迈的父母已无力承担婚礼的花销。

于是,姐妹们再次凑钱帮弟弟买婚房、准备彩礼,最后一共凑了32万,完成了弟弟的婚礼。

婚礼上,十一个姐姐统一穿着红色T恤站在弟弟身边,这一幕既让人觉得感动,又在网上引发了批评。

有人指出,这些姐姐的行为可能对弟弟并无帮助,只会让他更加依赖她们;也有人觉得,姐姐们的行为过于“无私”,缺少为自己而活的意识。

但姐妹们自己并不以为然,她们觉得这是“心甘情愿的家庭责任”。

扶弟还是爱弟?

这样的争议难有结论,但其中都少不了文化传统的深深烙印。

从“传宗接代”到担忧儿子未来:农村观念的新转变

高家故事的背后,离不开那个年代农村社会的特殊背景。

过去的农村家庭,养儿防老的观念深入骨髓,男孩被视为家族的延续,而女孩则注定要“嫁出去”。

高家父母为了生一个儿子,承受了巨大的身体和经济压力。

而不仅是高家,在当时的许多家庭里,生儿子的执念影响着整个家庭的选择。

随着时代的改变,这种观念正在慢慢转变。

农村女孩有了更多的受教育机会,有些像高家这样的姐姐,也开始走出小村庄,在城市里工作,寻找自己的可能性。

但以姐姐们为代表的那一代女性,她们的命运可能很难彻底改变。

她们承受着上一代观念的束缚,同时又直接用自己的青春为家里垫背,这带来的苦涩不难理解。

而作为高家的独子,高浩珍被全家寄予厚望,却似乎在成长过程中滋生了太多的依赖习惯。

他童年时被“特殊对待”过的那些幸福,到了成家立业后,或许成了家庭负担的另一个开端。

而未来,他是否能真正挑起家庭的责任,还是未知之数。

结尾:何为真正的“责任”

高家的故事,是一个家庭用尽力气抓住“希望”的故事,却也隐藏着许多牺牲和遗憾。

放在今天,或许我们可以更清楚地认识到,这些执念背后并非是对错,而是那个时代的真实缩影。

真正的家庭责任或许并不是靠某一个人背负,而是所有人共同承担。

对于每一个家庭成员而言,学会为自己负责,才是对家庭最好的报答。

如果姐姐们能少些“心甘情愿”,弟弟能多些对生活的担当,那么这样的故事,或许会有更圆满的结局。