《何鑫:在基础和职业教育园地躬耕一生的人》

纪实文学《乡魂2—贾村塬人物》选载(24)

●原创 吴万哲 西府新传奇

基础教育传授知识,职业教育专门传授技能。他是个跨界基础和职业教育两个园地的“双师老师”。他默默无闻,克勤克俭,辛勤躬耕40个春秋,带出一拨又一拨高质量的学生,受到学生和家长好评,还数十次荣获市、县(区)“先进教育工作者”“教学能手”“优秀党员”等荣誉,受到各级隆重表彰。

他叫何鑫,贾村镇花园村5组人。中学高级教师,中共学员,在党53年。多年在本乡镇、陇县和陈仓区职教中心担任基础和职业教育学校的校长、教师等。2008年退休。

一

他父亲何义奎(1896—1949),一生务农,英年早逝。母亲杨姐姐(1900—1975),农村妇女,为人贤惠,精明能干,在丈夫早逝情况下,受尽坎坷,将6个子女抓养成人。

他生于1948年6月,排行老六,父亲去世时仅1岁,8岁起在本村初小上学,12岁独步30里去凤翔长青读高小,借宿破庙,半年后转回贾村元山堡小学读书,仍要步行20多里。每次上学总要背馍、背面、背柴。1962年考入贾村初中,当时非常困难,喝的包谷面糁子、高粱面糊糊,背的馍往往冬天成冰块,热天长毛。山区还狼虫横行,不时有狼吃人传闻,3个兄长便轮流接送。寒门出才子。他在艰苦条件下锻炼了意志,学习刻苦,成绩优秀。1965年考入陕西省十大重点之一的宝鸡市长寿中学,成为本村首位高中生。当时考入高中就转商品粮户口,每月还发8元钱的助学金,天天细米白面,他感觉半只脚已踏进铁饭碗的门坎。他每月回一次家,往返140多里,却从不感觉苦累,学习更加勤奋。可好景不长,“文革”开始,乱哄哄了几年,1968年8月毕业,响应国家号召“上山下乡”,回村参加劳动,户口又转回队上。

12年艰辛求学,炼就了他认真做事、踏实做人的性格和吃苦耐劳、坚韧不拔的精神,为以后发展奠定坚实基础。

二

“文革”期间,公办小学下放大队办,花园村地处北山,公办教师大多不愿去,他回乡一月后便有幸担任了民办教师。他学历最高,一进学校便任负责人。1970年国家对民办教师实行招转,他首批转为公办。先后在花园、殿沟七年制学校、桥镇中学、小塬中学、上王公社中学等工作,担任过负责人、革委会副主任、教导主任、校长,一干就是20年,期间还考入宝鸡教育学院函授,获得大专文凭。

他学历高,又坚持自学,文科、理科、吹拉弹唱,没有他不会教的。他虽任领导,但总是亲自带主课,教师有事请假,他往往代上多门课程。为弥补办学经费不足,带领学生挖药材,拾麦穗,开展勤工俭学,学校办得红红火火。还担任辅导区的辅导员,星期天、节假日组织各学校的教师培训,提高他们的文化知识和教育教学能力。

在担任校长期间,他不怕得罪人,敢抓敢管。在殿沟学校时,他坚持听课,查阅学生作业,发现几名民办教师工作不认真,便和他们谈话希望改正,他们非但不改还发展到迟到、旷工。他严厉进行了批评,本想他们会知错能改好好工作,谁料3人却一同辞职,给他个下马威。他上门做工作,他们仍不听。一个小学校3名教师辞职,几乎停摆。他一方面紧急调课,保持正常教学秩序,一面向上级汇报。村党支部和镇教委详细了解情况后,支持了他的工作,又为学校选派了新的民办教师。

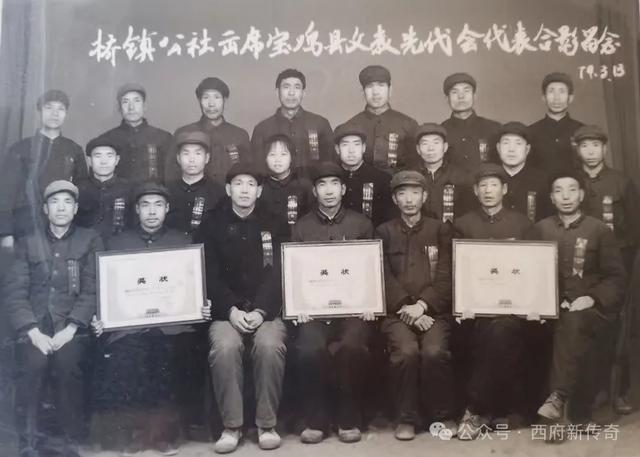

1985年他调任桥镇中学教导主任。他用多年积累的管理经验抓工作,大力提高教学质量,使桥镇中学中考入学率连续几年名列全县前茅,多名学生考入中专中技,一时在全县出名。他被评为“先进教育工作者”,披红戴花,敲锣打鼓,隆重出席县先进教育工作者表彰大会。可惜那时颁发的奖状全都让老婆糊了墙,没有留存下来。

1988年他调任小塬初中校长。该校设施破烂,学生多是北山孩子素质差,打架斗殴,表现顽劣,教师工作积极性不高。他到任后抓学校环境改善,抓教风学风转变。一段时间四五名高年级学生晚上跑到学校滋事,霸占弱小住校生床铺,还抢夺他们的钱物。他知道后对其进行了严厉批评,谁料他们却集体出走。家校组织人到处寻找,却毫无音讯,一时压力巨大。他分析认为,几人集体出走不会造成生命危险,出走后一定会和同学联系的。于是一边告诉家人不要着急,一边暗中让人留意。果然不久他们从西安某建筑工地给同学寄来了信。知其下落后学校让家长代表从西安将他们领回。领回后他仍不放过,召开全校大会,让他们在家长陪同下作检讨,写保证,严厉批评教育,极大震慑了不服管教的学生。还有一次,几名外校学生竟然跑到他们学校欺负学生,打人诈钱,他知道后带领教师奋力追赶,对方却掏出刀子与他们对峙,但他毫不畏惧,最后对方扔下所抢钱物仓皇逃跑。他任校长虽仅一年,但敢抓敢管,使学校校风、教风、学风得到极大改变,为小塬中学后来发展奠定了基础,在群众中留下良好印象。

三

何鑫是个心灵手巧的能人,上世纪70年代村上办起缝纫铺,他去做衣服,突然对缝纫产生了兴趣,便自学缝纫,加之他上中学时酷爱几何,对图形敏感,很快自学成才,一时成了当地有名的“缝纫师”。

改开后职业教育兴起,许多地方缺少专业课教师,他听说陇县职中需要服装设计专业课教师,便毛遂自荐,1989年调到陇县担任职教老师,从此与职教结缘。他在陇县工作6年,1995年又调回本县。领导找他谈话,让他担任陵塬中学校长,他却婉言谢绝,说他对职业教育有特长很感兴趣,还是让他当职教老师的好。于是他被分配到县功职中,担任了服装设计专业课老师和班主任、教研组长等,从事职业教育13年。

“教你一个技能,可以改变你的一生。”职业教育不仅要教授学生“知识、技能”,更要教育学生“做人、做事”,双管齐下,双箭并发。在教学中,他化繁为简,教授学生服装生产理论,还手把手教他们剪裁和缝制技术。节假日、学雷锋月,把实习课堂搬到城乡街道、村组,通过为群众免费剪裁、缝制衣服,提高技能。为使学生热爱专业,他每学期都组织“竞赛”活动,学生亲自创意、剪裁、缝制成品服装,通过打分评定,奖励优秀,激发学习积极性。还指导学生为自己、父母缝制衣服,父母看到儿女小小年纪便能缝制出式样时兴、美观合身的衣服,个个喜笑颜开。当时学生还没有统一校服,每当学校召开运动会,他指导本专业的学生赶制式样新颖的统一服装,入场式上轰动全校,师生无不拍手叫好。

那些年,人们对职业教育不大重视,职业中学普遍存在招生难。每到招生季,他带头深入乡村招生。有一年他回到家乡桥镇一中、二中,向学生和家长宣传职业教育意义,宣传职教生就业致富典型,一个人两三天时间招生140多名,创全校之最,轰动学校。他1992年所带班级被评为宝鸡市“先进班集体”。他在全市职业教师“评教赛讲”活动中获“优胜奖”,1999年被评为县级“教学能手”,同年晋升为中学高级教师。

由于他严要求,勤指导,学生学到真才实学,毕业后大都被深圳、广东、西安一些大型企业录用,许多学生成了企业里的优秀员工,有的还自主创业,办起服装加工厂,这一刻他才感受到了职业教育人的价值。

四

他退休后一直住在虢镇城,多年担任社区党支部书记和小区业委会主任,在“创先争优”“抗击新冠疫情”“小区改造”等工作中发挥余热,20多次被省市区街道等评为“先进党务工作者”“十佳文明市民”“优秀五老”等,受到人们赞扬。

他所在小区居民入住8年没有装暖气,为此2014年居民曾集体上访,陕西电视台也曝光。这年他被选为业委会主任后,详细了解情况和政策,动员说服530多户居民交纳了城市建设配套费、换热站建设费近400万元,利用半年时间监督施工,当年供上了暖气,居民很是高兴,给业委会送来锦旗、饮水机等表示感谢。还争取国家暖气改造奖励资金110多万元,经过施工改造,小区成为陈仓区唯一一个供暖实行“分户计量、分室控制”的小区,9个采暖季共为居民节约资金400多万元。同时组织更换门禁系统、修缮楼顶漏水、维修更换落雨斗、改造车位等,为居民办了实实在在的好事。

他有一个幸福和美的家庭。夫人闫月娥,勤劳贤惠,持家有方,不是男儿胜似男儿。生产队时期是个好社员,包产到户后最多种18亩山地,劳动回家时常常“吆的牛、牵的羊、背的柴、手里还提的菜篮子”,对家贡献巨大。他有3个儿女。大女儿何淑萍,省纺织技校毕业,后又自学大专会计,在陕棉9厂工作至退休。儿子何晓军,咸阳师范学院毕业,在陈仓区东关中学任教。小女何晓莲,陕西经贸学院毕业,在东关第二幼儿园任园长。大外孙女杜阳,重庆邮电学院毕业,美国留学一年,现在成都私企工作。二孙女何佳怡,就读西安医学院。三外孙女王媛,就读上海电力大学。他家共有5人从教,可谓“教师世家”。

他知恩图报,时刻牢记兄长接送他上学的情景,工作后全力回报。安埋了大哥,为大侄取了媳妇;带二侄随他上学,使其终于考上大学,解决了工作、婚姻、住房等。鼓励、指导当民办教师的三侄,认真复习,考上凤师,当教师至退休。他是他们家族中第一个在外工作者,经他榜样、教育和熏陶,带动了一个家族的发展。

何鑫用汗水滋养了希望之花,用自己的生命之光,照亮了众多学子的人生前程,自己的人生也绽放了精彩的光芒。

吴万哲,陕西麟游人。中共党员,大专文化,一级编剧、高级政工师职称。陕西作协、戏剧家协会、编剧协会、文化创意协会会员,宝鸡市杂文散文家协会第四届主席。当过教师,从过政,做过企业政工,办过杂志。有影视及各类文学作品300万字。主编纪实文学《奔梦》《人间正道谱春秋》《风韵》、散文集《硕果满枝》等。编剧拍摄电影《秦火》《吕建江》等5部,电视剧1部,微电影30余部,栏目剧100余个。报告文学、散文等若干。出版著作有27万字纪实文学《西府奇人》和30万字《乡魂——贾村教育40年纪事》。电影《秦火》《吕建江》、报告文学《燃烧到最后》,散文《难忘的跪拜礼》,微电影《墨宝》《万家酣梦》《追梦》《新生》《生命的托举》《寻根》,喜剧小品《灭鼠》《山妹》等50余次在国际、全国、省、市获奖,荣获“宝鸡市劳动模范”“宝鸡市优秀文艺创作奖”“秦岭文艺奖”。近年有独创优秀人物宣传品牌“西府奇人”,被誉为“宝鸡文化新现象”。