我国以北纬32度为界,依地势西高东低,以此为界划分了南北两个不同地质气象条件意义的区域。

西北五省,土壤多呈碱性,而东部海拔低,土壤湿润肥沃并呈酸性,

这些地域性的土壤、气象、水文条件不同,

再加上各个坑口的保存材料和所在地点不同,

致使玉器发生蚀变、风化的表现就不尽相同。

我认为地域特征与坑口特征是两个概念,不能混同。

区域是古玉所在的空间,而坑口只是这个空间中的某一个点。

这个点中器物的变化会由于放置位置与年代的不同,会产生材质不同程度的蚀变和风化,但它们的蚀变和风化共性肯定具有地域特征。

例如;北方多土沁(黄色沁),南方多水沁(白色沁)就是一个很好地佐证。

现在有关介绍古玉器的书籍和相关资料,基本都按历史文化顺序的角度来阐述。

这对古玉爱好者了解玉文化的传承延续和衔接是有利的,

但从古玉器的研究和鉴赏角度来看,笔者感到至少是欠缺了一点的。

古玉器在不同地域所呈现的不同地域特征,是有其共性的。

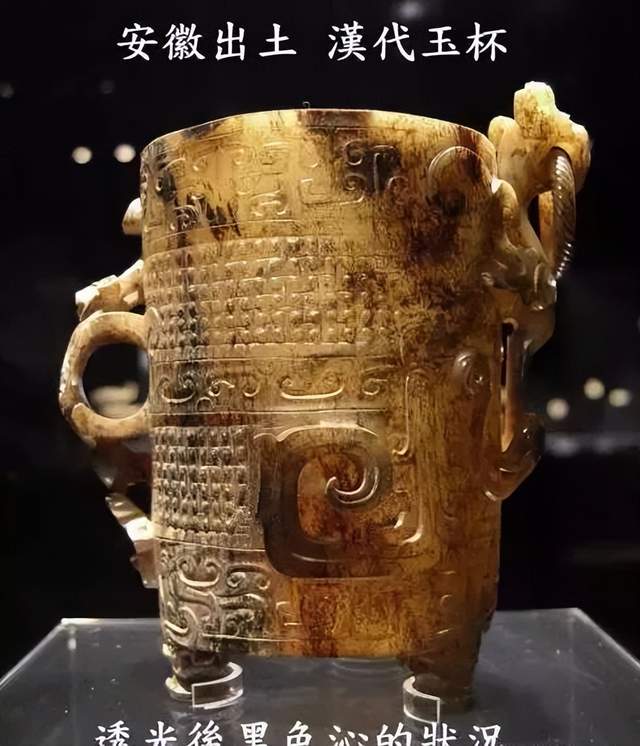

无论是传世还是出土玉器,经过岁月长时期的水土及其他物质侵蚀,

必然会留下种种不同的烙印,从而为鉴别古玉提供了最可靠的依据。

从文化的角度来讲我们可以从形制、纹饰上进行断代和时期划分,

但作为鉴赏古玉的一个主要特征沁色来讲,

首先要考虑的就是其所在不同地域含有的不同元素和沁色之间,

再加上玉质的对应关系了。

理不清这些关系,就很难准确地来判断这一主要特征。

在搞清楚蚀变和风化和地域土壤、气象、水文,玉质材料之间的关系之后,

就要考虑坑口墓葬的位置,保存条件和是否遭到破坏的诸多因素了。

红山文化放在腹部的玉环、玉冠、玉人

最后还要考虑的是古玉器在在坑口中的摆放位置以及摆放位置可能出现的环境状况,

例如:棺椁内外、容器内、附着物等。

对古玉器的蚀变和风化判断、鉴赏、断定的这个过程我称之为“三部曲”,

许多朋友可能会感到这种提法有点不着边际。

别急,慢慢来;

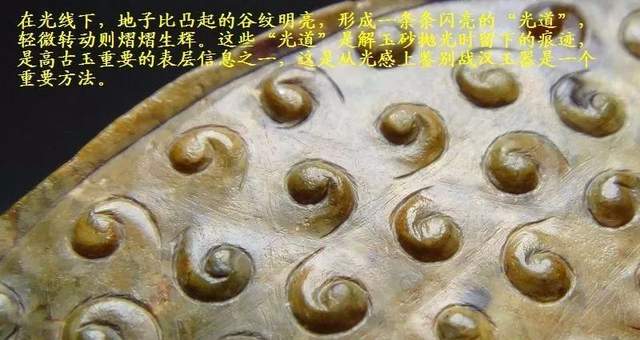

第一步多看博物馆的馆藏,要了解不同地域博物馆古玉器所具备的特征共性;

第二步根据器物直观表现来分析(例如受沁颜色、沾抹朱砂、残缺表现、);

第三部可以根据类似器物的出土报告来加以分析对比,得到大致的信息。

我们要带着问题去参观欣赏观察器物。没有目的地去看,等于走马看花就不会有收获和知识的进账。

要设法去证实书本、资料、老师、朋友处学来的的鉴赏手段和信息,不消化笼统地照搬往往会误入歧途。

开拓思路,吸取精华,举一反三,不懂不动,宁愿错过,绝不冲动。

下面一起来欣赏那些沁色漂亮的珍品:

红山文化青玉带齿动物面纹饰

红山文化 玉兽形玦

齐家文化玉璧

西周至商 兽面纹玉钺

西周至商 玉牙璧

西周至商 玉璋

汉代龙纹手镯

龙形玉佩 战国

汉代玉带钩

战国玉琮

战国晚期兽形玉佩

汉代同心圆龙凤镂空雕玉璧