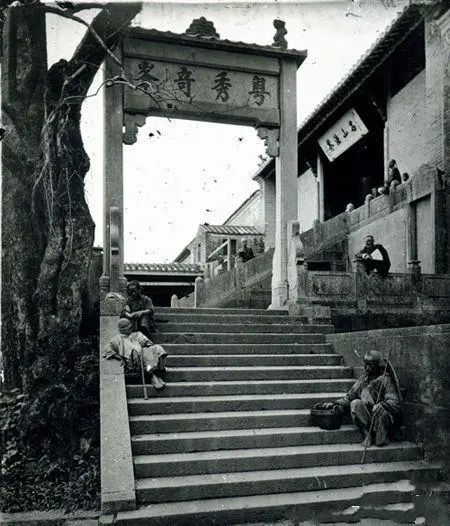

红棉寺在越秀山镇海楼下(东南面),为城北著名庙宇之一。

此寺创建人不详,亦未知始建于何时。清同治十年《番禺县志》称之为“旧粤秀古寺”,本不名红棉寺。清道光初年(1821),寺僧展腓重修此寺,才易名红棉寺。

晚清广东名人梁鼎芬(1859—1919)在自述中说过:“先祖少日读书粤秀山红棉寺,其所居曰玉山草堂,藏书最富。道光三年,赴礼部试……”由此可知,此寺当始建于清代前期,甚至更早,是一个非常清幽的所在。从寺名来看,寺周是木棉成林、浓阴一片的园林之地。寺内建佛殿,筑佛幢,有院落,种植花草树木,十分阴凉而幽静。清代蔡显原有《红棉寺》诗咏:“十丈红棉树,雄姿压粤台。阴连经院静,花映佛幢开……”

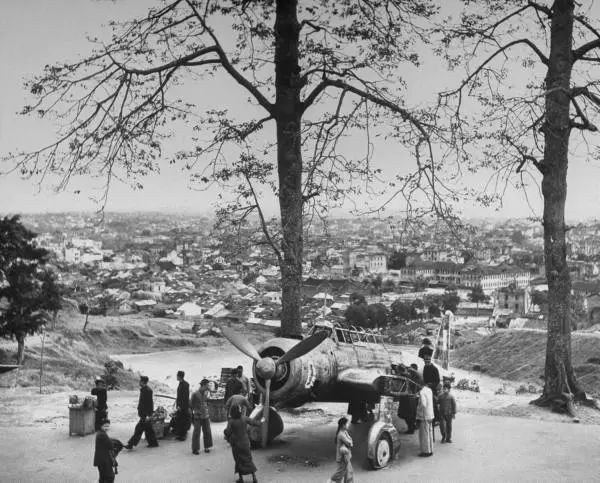

在第一次鸦片战争结束后,在红棉寺附近修筑了一座炮台。梁廷楠约撰成于清道光三十年(1850)的《夷氛闻记》载当时广州府城北路炮台有永康、拱极、保极、耆定、红棉寺、饽饽山,这些炮台或在战争中被洋人毁损,或在战前没有炮台而在战后根据形势而补筑,“并铸安巨炮,分防丁勇。”在第二次鸦片战争英法联军攻占广州城的战役中(时在1857年底),这红棉寺炮台并没有发挥过什么作用,至少在史志中没有记载。寺也没有受到什么损伤。

清同治年间(1862-1874),红棉寺僧将寺庙卖给了洋人,署南海县知县陈善圻把寺庙赎回,易名为“红棉草堂”。当时的广东巡抚郭嵩焘为之作记。

1891年,康有为(1858—1927)在广州开办“万木草堂”,其后数年,红棉草堂是其师生的经常漫游之地。在祝贺康有为70寿辰时,粱启超曾这样回忆:“粤秀山之麓,吾侪舞雩也,与先生(康有为)相期或不相期,然而春秋佳日,三五之夕,学海堂、菊坡精舍、红棉草堂、镇海楼一带,其无万木草堂师弟踪迹者盖寡。每游率以论文始……”

梁启超在《阮芸台先生画像》一文中记述,他在1915年春来到越秀山,看到学海堂已经没有了,而原在学海堂阮太傅祠里的阮元的画像也没有了,后经搜剔,“得兹像于旧红棉山馆之旁”。这个红棉山馆即红棉草堂,可见在民国前期已荒废。

民国十七年(1928),曾任广东省教育厅厅长的岭南现代著名诗人黄节(1873—1935)撰《重修镇海楼记碑》,文中称:“越秀山拔地二十余丈……山半三君祠,而上有红棉草堂,堂左偏则镇海楼。”可见红棉草堂当时仍在。后毁圮不存。

那么,若今天去寻访,红棉寺(红棉草堂)的具体位置,究竟是在哪里呢?