在探讨内外蒙古的历史纠葛之前,我们必须先追溯到那个传奇人物——成吉思汗的时代。正如古语所云,“英雄出少年”,成吉思汗在1204年统一漠北诸部落,成就了辉煌的蒙古帝国。

他不仅是一位战略家和征服者,更是文化交流的推动者,他的铁骑所到之处,既留下了战火的痕迹,也播种了文化的融合。

随着时间的流转,清朝时期的内外蒙古开始呈现出不同的发展路径。“江山代有才人出”,18世纪成为了区分内外蒙古的分水岭。

清朝政府对内蒙古实施了较为直接的治理,而外蒙古则保持了一定程度的自治,这就像是同一棵树上的两个枝桠,虽然同根生,却各自展开了不同的生长轨迹。

20世纪初,世界风云变幻,“屋漏偏逢连夜雨”,正值民国混战之际,外蒙古借助苏联的支持,开始了独立的征程。

外蒙古在1921年宣告独立,而后在1946年经过公投,正式成立了蒙古国。中国人眼中的“失落的宝石”,在国际舞台上被称为“蒙古国”。

随着时代的车轮滚滚向前,内蒙古和外蒙古走上了截然不同的道路。俗话说,“一分耕耘,一分收获”,内蒙古在改革开放的春风中,经济得到了飞速的发展。

高楼大厦拔地而起,道路交通四通八达,资源丰富的大地上,煤炭、稀土等宝藏被开发,给这片古老的土地带来了新的生机。

教育也随之繁荣,学子们怀揣梦想,从草原走向国门之外,成为了文化交流的使者。

然而,另一方面,外蒙古的故事却带着几分苍凉。在苏联的庇护下,外蒙古虽然赢得了名义上的独立,却也陷入了发展的瓶颈。

俗话说得好,“饮水思源”,外蒙古在经济上一度过于依赖苏联,而苏联的解体让这种依赖变得不堪一击。

外蒙古虽有丰富的牧场和矿产,但工业基础薄弱,生活物资大多依赖进口,特别是“山高皇帝远”下,对中国制造的依赖显得尤为突出。

文化上,“江水不能洗去血脉相连的亲情”,内外蒙古虽然政治上分离,但文化和血脉的联系依然深厚。

内蒙古在保持传统文化的同时,也积极融入现代文明,成为文化交融的典范。而外蒙古在苏联的影响下,西里尔蒙文曾经取代了传统的回鹘蒙文,这不仅仅是文字的变更,更是一种文化认同的转换。

岁月流转,尽管苏联已经成为历史,但它在外蒙古留下的文化印记仍然深刻。

中蒙关系的现状与未来展望在中蒙关系的发展长河中,“真是太过分了!中国称呼蒙古国为‘外蒙’,他们却这样称呼我们。”

这样的声音有时在民间流传,折射出对称谓背后深层次的文化认同和政治敏感性。随着时间的推移,外蒙古对中国的认知也在发生着细微而深刻的变化。

一方面,在文化恢复的进程中,外蒙古人民开始更加重视与中国的共同历史与文化传承,传统的蒙古族文化在当代得到了空前的重视和振兴。

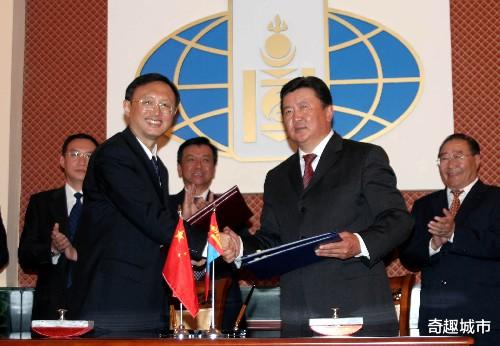

另一方面,中蒙之间的未来合作充满可能性,但也面临着挑战。“路遥知马力,日久见人心”,中蒙两国在经济合作、环境保护、文化交流等多个领域有着广泛的互动空间。

随着中国“一带一路”倡议的推进,两国的经济联系日益紧密,合作领域也逐渐拓宽。

然而,挑战同样存在。双边关系的发展不仅需要政府的智慧,还需要人民之间的相互理解和尊重。

“不打不成交”,双方在加深了解的过程中也许会产生摩擦,但这也是增进友谊、深化合作的必经之路。

对于双边关系的文化和经济前景,“风雨同舟,共渡难关”,无论是在文化上的交流互鉴,还是在经济上的互利共赢,中蒙两国都有着共同的愿景和利益。

只要双方本着相互尊重、平等互利的原则,中蒙关系必将迎来更加美好的未来。

丿妖魔大人

说了半天,仔细看了一遍也没看到外蒙古怎么称呼我们的[笑着哭]

柳底飞花

第一次听说外蒙是沙漠