——一场邻里间的“谍战”终结者,你的监控探头该装还是该拆?

新规落地:摄像头不再是“想装就装”

2025年4月1日,我国首部《公共安全视频图像信息系统管理条例》正式生效。这部被称为“史上最严摄像头法规”的文件,直接给全民监控时代按下暂停键。

划重点:

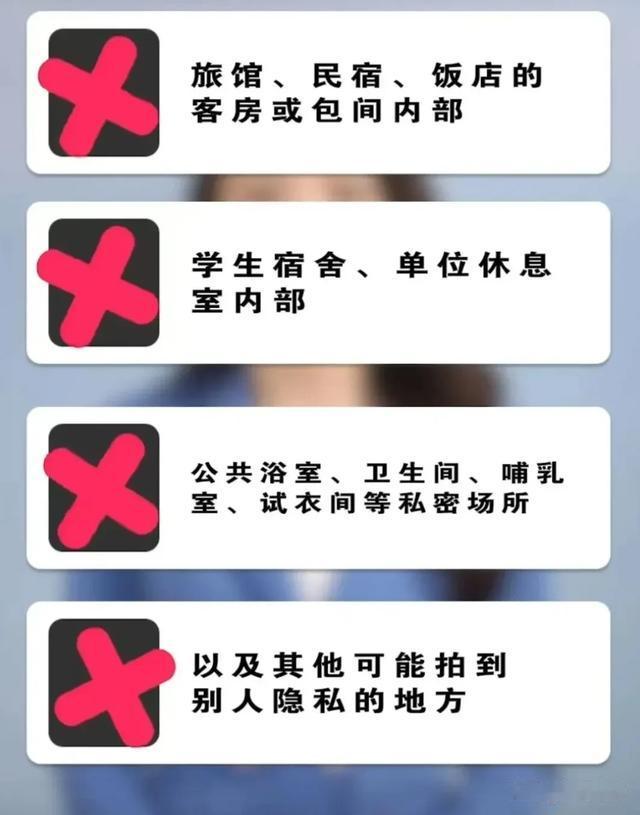

1. 私人区域安装摄像头,必须遵守“三不原则”:不拍邻居隐私、不传敏感信息、不碰公共安全红线。

2. 公共场所摄像头由政府统一管理,企业、个人无权随意安装(军事禁区、学校等特殊区域更需审批)。

3. 违法成本飙升:偷拍他人最高可判7年有期徒刑,非法安装摄像头设备将被没收并罚款。

网友炸锅:

- 支持派:“早该管管!去年我家对门装了带录音的摄像头,半夜连我上厕所的声音都被录进去了!”

- 反对派:“我家楼下就是菜市场,不装摄像头天天丢快递,新规难道让我当冤大头?”

现实案例:一场因摄像头引发的“邻里谍战”

案例1:北京远郊的“监控权争夺战”

2024年,李某与邻居赵某因安装摄像头对簿公堂。李某在自家院墙安装3个摄像头监控公路,赵某认为其拍摄范围覆盖自家外墙,构成隐私侵犯。法院最终判决:摄像头未对准赵某住宅内部,不构成侵权。

法官解读:

- 合法安装的核心:摄像头只能对准自家门口或公共区域,禁止拍摄邻居门窗、院内活动。

- 技术细节决定成败:若使用可旋转摄像头或具备人脸识别功能,可能被认定为“过度监控”。

案例2:长沙智能门铃引发的“午夜惊魂”

2024年底,长沙某小区住户张某因智能门铃自动拍摄到邻居晾晒衣物画面被告上法庭。法院判决:设备自动记录他人私密空间,安装者赔偿邻居精神损失费5000元。

法律盲区:这些操作可能让你“躺枪”

误区1:“我家门口我做主”

- 错误示范:摄像头覆盖楼道、电梯口等公共区域,可能被认定为“非法监控公共空间”。

- 正确操作:调整角度至仅拍摄自家门口1米范围内,避开邻居出入动线。

误区2:“关掉录音功能就安全”

- 隐藏风险:部分摄像头即使关闭录音,仍可能通过红外感应、移动追踪等功能间接侵犯隐私。

- 律师建议:优先选择无夜视功能、无自动追踪的基础款设备,数据本地存储而非云端。

误区3:“邻居同意就能随便装”

- 致命漏洞:口头同意无法律效力,需签订书面协议并公证。若邻居事后反悔,安装者仍需拆除设备。

专家激辩:安全与隐私能否“鱼与熊掌兼得”?

正方:摄像头是“社区守护神”

- 数据支撑:某市安装率超60%的小区,盗窃案发率下降42%。

- 专家观点:中国人民公安大学教授刘为军指出:“摄像头是维护公共安全的‘数字哨兵’,关键在于规范使用。”

反方:监控泛滥催生“信任危机”

- 社会调查:73%的受访者表示“因摄像头减少与邻居交流”,部分社区出现“监控屏蔽区”。

- 心理学家分析:过度监控会加剧邻里隔阂,形成“楚门的世界”式生存状态。

终极指南:如何合法安装摄像头?

步骤1:自查需求

- 低风险场景:独居、治安较差的老旧小区。

- 高风险场景:高档小区、邻里关系复杂区域。

步骤2:设备选购

- 推荐配置:固定视角、无麦克风、存储周期≤30天。

- 避坑清单:海康威视DS-2CD2047G2-L、大华DH-IPC-HFW5449E-ZE(已通过隐私合规认证)。

步骤3:安装与沟通

- 黄金角度:摄像头中心线与邻居外墙保持45度夹角以上。

- 沟通话术:“王姐,我装个摄像头防小偷,镜头朝外不拍您家,您看看角度行吗?”

步骤4:法律备案

- 必要操作:向物业报备安装位置,签订《邻里监控知情同意书》。

未来展望:技术向善还是人性向暗?

新规的实施只是第一步,更大的挑战在于:

1. 技术迭代:AI换脸、微型摄像头等黑科技如何监管?

2. 权责平衡:当摄像头记录下犯罪现场,公民是否有义务向警方提供数据?

3. 文化重构:从“监控防人”到“信任待人”,我们还要走多远?

正如一位网友的评论:“装摄像头不可怕,可怕的是我们装摄像头时的眼神——是警惕,还是恐惧?”