江西南丰设县始于三国吴太平二年(257年),宋《太平寰宇记》有记,“南丰县,吴太平二年置。隋开皇九年废。。开元七年,刺史卢元敏奏田地丰饶。。。乃复置南丰县。”

唐开元八年(720年),邑令游茂洪将县治从广昌土屯耆迁至嘉禾驿(今城隍庙);唐开成二年(837)邑令贾谕迁至西里坊(今老衙前),至民国初县治均未有变迁。

南丰古城 远眺 盛南 摄

南丰城建始于唐开元八年,至今已有1300多年历史。有方志记载,宋末于县治筑土城;元《南丰州志》记载,城内共有五门,分别取名为东“朝天”,西“迎盱”,南二门“宁都”、“建宁”,北“揖仙”;同治《南丰县志》载,“则非城也,其先有城而后废歟”。

明清多部县志、府志均记载,自唐宋元明以来,为县为州皆无城堞,至明正德七年(1512年)才始建城堞。

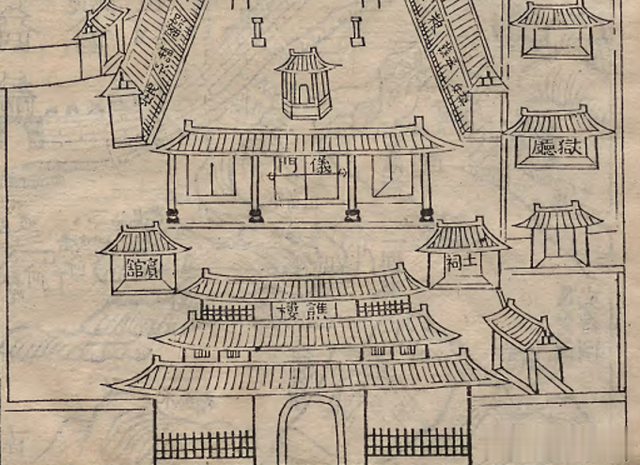

明代 城图

光绪年间 城图

明正德六年(1511年),闽粤流寇入城烧杀抢掠,迫使邑令莫止于次年(1512年)筑土城八百九十一丈。九年(1514年)流寇再至,兵备副使胡世宁令建昌府推官趙汉督建砖石城墙,建城高一丈八尺,厚一丈,城基宽一丈五尺。

当时建有城楼四座,取名东 “聚和”、西 “崇秀”、南 “通济”、北 “庆成”。明嘉靖元年(1522年),邑令曹宏将南门改到学宫前,易名“文明”。

明嘉靖三十六年(1558年),流寇猖獗,城墙低矮简陋不能拒敌。次年,邑令叶凤仪等再次大规模扩建城池,东北门各增设瓮城一座,西门增翼城、敌楼各一座。东至北、北至西各置敌台一座,西至南置窝楼四所,周城窝铺六十九间,建垛口二千二百一十八个,城墙周长达一千三十丈八尺,城周五里有余。又于东北城外开挖宽七尺的濠沟护城,自此南丰城墙格局基本定型。

县志载 鐎楼图

明嘉靖以来,屡经修葺,最后一次大修为清同治七年(1868),邑绅汤臣莱等集资修缮。元代在县治前建有鐎楼一座,三重檐屋顶;咸丰二年(1852),邑绅吴嘉宾于南门口建子城一座,今毁。

清末民初后,西门至北门、北门至东门段城墙及东、北两城门,随着城市的扩建,均被拆除;西至东门段城墙、城门,则被附近居民拆掉矮堞,在城墙、城门之上翻盖房屋,用以居住。

古城范围图

南丰建县之时,常产嘉谷,遂号嘉禾;唐令独孤汜尝月夜偕弟及抱琴登城西马退山,后人琢石为琴,因名琴台,故又别名琴城(或因县城格局形同古琴,亦名琴城)。

古城格局形状犹如一把弯曲的古琴,向正南方向呈弓形;在风水学上,往往被认为是较为理想的风水宝地,可见古人建城选地时极为看重风水,或许这也是当初邑令游茂洪将县治迁来今所的原因之一。

曾国藩好友吴嘉宾(南丰人,道光间进士)撰写的《南丰浚濠记》一文中,“邑城负山面旴。旴水出广昌,绕城西南东三面”,就很好的诠释了南丰古城的区位优势;一面背山三面环水,城治以旴江为护城河,据马退山为屏障,又以江河为水运;由此,可见南丰城池占据了天时、地利、人和,选定如此完美的城治之地,不得不佩服古人的聪明才智非凡。

西门与马退山

马退山

马退山

南丰古城,跨山枕谷,西靠马退山(其石坚滑却马,故称马退;亦称龙首山),城墙依山之险峻而设,西至北城墙骑山顶岩石而立,西北敌楼更是占据了马退山的山巅之险。西门(崇秀门)北傍山之陡峭,东依水之凶险,如此构筑的西门城墙,亦是极为险峻、壮观。

南门(通济门),临旴江水而居,门外设桥,故取名通济桥。东门(聚和门),南临旴江而建;东、北城门虽无险可守,但均设有坚固高大的瓮城。

西门 内侧

西门 门洞

至今,南丰古城还保留有约1.6公里长的明清古城墙,以及通薪水关两座,西门、南门两座城门,石阶码头若干。

西门城门城墙段,为明代建筑遗存,砌块均是就地取材,雕琢规整的红砂岩石块干垒而成。原西城门门楼为重檐歇山顶造型,此等规格仅次常用于皇家宫殿庑殿顶的建筑。如今,城门遗留仅剩残缺不全的拱形洞口。

南门 外侧

南门门洞

南门 内侧

南门,为清代建筑遗存,从门内经过洞口可望见旴江。门洞亦是大块规整的红砂岩条石砌筑,砌筑使用了白石灰粘接,估计为清光绪年间所修。原南城门门楼为单檐庑殿顶造型。近代邑人在城门之上盖房屋居住,也幸好被民房霸占了城门,才使古城门得以保存至今。

上水关

上水关万字纹、宝葫芦纹 石板

清同治《南丰县志》载,“以通薪水者有二,曰“上水关”,在南门之上;曰“下水关”,在南门之下,凡四门八窦。” 上下水关,是平时打柴汲水的通道,洪涝时用以泄洪排污;县志记载,下水关关口曾设有码头渡口,这表明还作为码头通道使用,详同治县志载,“下水关口曰中渡,邑人汤氏高氏捐田赡渡”;另有奇效的作用是在战时,此时水关亦可作运兵暗道、藏兵洞用之,以出奇兵制胜。

上、下水关位置图

上水关,位于秋雨堂之左,属明代建筑遗构。长约9米,高约2米,宽约1.5米,为红砂岩砌筑的石拱形洞道;外洞道口顶板石表面阳刻有万字纹、宝瓶纹浮雕图案,其寓意深远,有“万世太平”之暗喻,可见古人希望城墙永固,永世平安之愿望;也衬托出古人将太平生活的保障寄托在城墙永固上。

下水关

下水关 复叶纹

下水关 太阳纹

下水关,位于义善堂附近,水关斜对面是宝岩塔,水关口可远眺宝岩塔、索桥;属明代建筑遗构。水关外口处石板底部阳刻有太阳纹、复叶纹图案,如火焰一般的太阳纹在南丰非常罕见;太阳是原始的崇拜图腾之一,蕴含着深邃的敬仰和生命思考。有图必有意,有意必吉祥,两者的组合,寓意让人深思,或许意指“光明永续,生命不灭”。

东西城墙

东南城墙

东南城墙

今遗存的古城墙主要保存在西门至南门、南门至东门这两段。大致高约1.5--2.5米之间,砌筑的材质及工艺均比较繁杂;红砂岩条石、大块青砖、小块青砖混杂其中,从中也可反映出,从明至清的多个时期,均有过增建、重建、修缮。

南丰县正堂刘

道光城砖

“官”字砖

南丰古城铭文砖以模压为主、硬器刻划为辅,城墙铭文砖有阴阳刻两种形态,同一铭文字样的砖亦有这两种篆刻形态。从城墙铭文砖上的信息可以判断,清代道光二十年、光绪二十一年、以及光绪二十九年等年间,分别对城池城墙进行过重建或修缮;无论是一县的父母官,还是普通百姓,均有参与进修缮城墙的工事,或捐资或监管,如“南丰县正堂刘”、“南丰城砖彭殿魁”等铭文砖就是很好的诠释,亦是历史的文字记录。

渡口 石阶

渡口 石阶

古城渡口南津渡,在今南门(通济门)口,为官渡。始建于唐代,明代隆庆初(1567-1570年)县丞曾设渡船一艘,为当时的县境内要津。目前红砂岩条石铺就的阶梯式渡口还完整保存着,如今附近居民还经常在渡口岸边洗衣、汲水等。其他的古渡口还有下水关的中渡、西门外明代建的西津渡、东门外元代建的昭灵渡等。

南丰古城之城堞,最具特色的是“上、下水关”构筑,构思巧妙,建造奇特;其形制为全国罕见,或为全国孤例。“上、下水关”,在城建上的作用极为重要,即方便了百姓日常的生活,亦非常有利于兵事的布局;水关的创举乃古代城建中的经典案例,颇具研究价值。