1961年,周总理主持召开了西安事变25周年招待会,可会上却发生了意外情况。只见坐在台下的杨拯民泣不成声,面色悲怆地与周总理说,“总理,有一件事,我始终不甘心……”杨拯民所说的不是别的,正是他父亲杨虎城和张学良发动的西安事变。

因为蒋介石《西安半月记》的发布,所以杨虎城和张学良二人在当时都蒙受了污名。而随着时间不断地流逝,要想查清当年的事情真相,也越来越困难。所以杨拯民才没忍住在会上流泪,向周总理表明了自己希望探明真相的请求。那么周总理是如何答复的?这件事最终将走向何方?蒋介石在《西安半月记》中,又是如何抹黑杨张二人的呢?

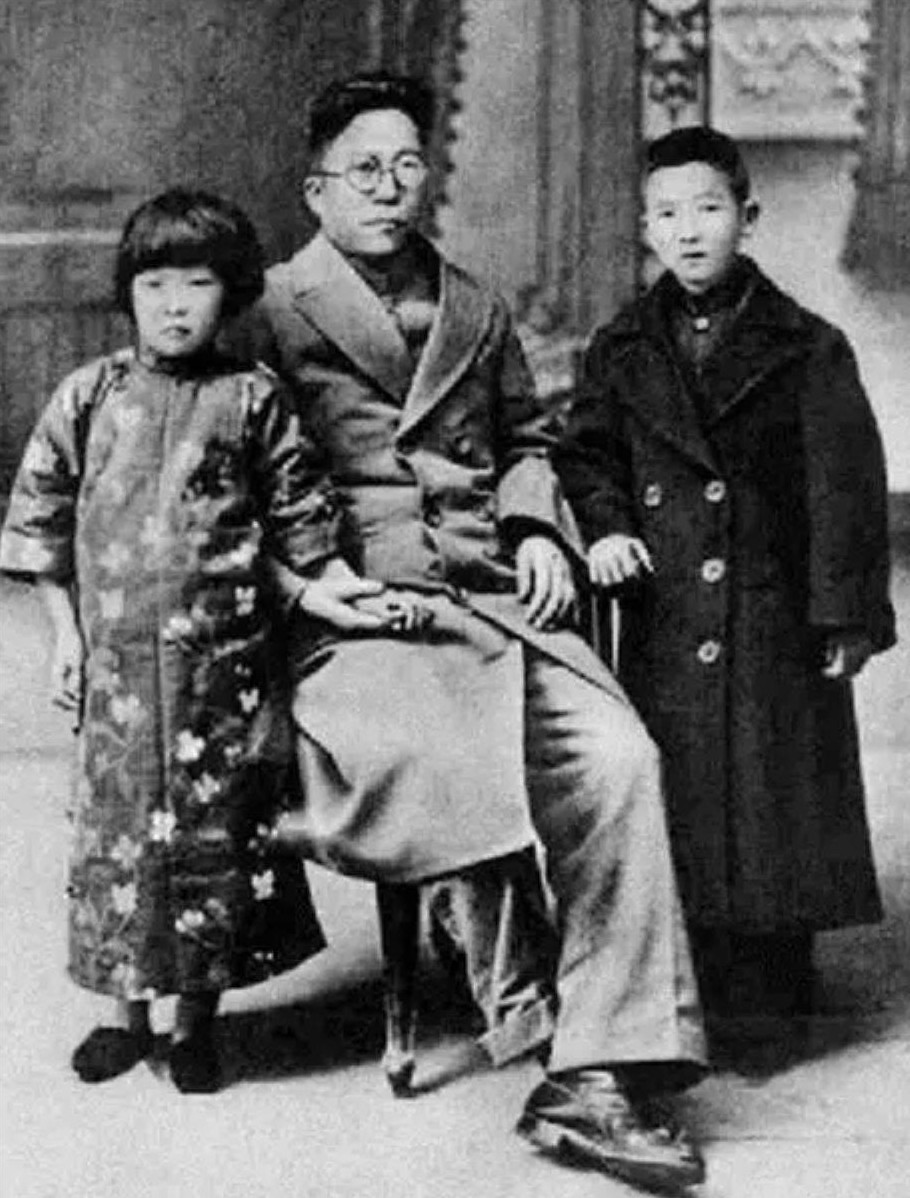

父子之情虽然杨拯民4岁时,母亲罗佩兰就去世了,但作为杨家长子,杨虎城在杨拯民的身上倾注了极多的心血,父子之间的感情也非常好。童年时代的杨拯民体弱多病,杨虎城就给他找了个国术老师,让他练武来锻炼体魄。等到杨拯民稍微长大了些,杨虎城更是将他送到了部队里,让他每日跟战士们一起出操。一来打磨精神,二来提高体质,在部队里呆了久了,杨拯民渐渐和张学良等人相识。当时担任西安剿总的张学良很喜欢这个孩子,还曾当众表示自己是他的“保镖”,可以看出和杨拯民之间的亲近。

直到1929—1938年间,杨拯民因为一直在天津,北平,西安以及浦城等地求学,所以并没有陪在杨虎城身边,也没有亲身参与到父亲和张学良发动的西安事变之中。虽然对这场震惊中外的事件细节知之甚少,可他绝不认同蒋介石在《西安半月记》中对父亲杨虎城的构陷。因为在他年幼时曾经问过父亲,自己为什么要叫杨拯民,那时候杨虎城摸着杨拯民的头说了这样一句话,“孙中山先生曾经有过这样两句名言,拯斯民于水火之中,登中国于富强之域,我很喜欢”。在杨拯民看来杨虎城这样一位立志救国救民的人,是绝对不可能会无缘无故地扣押上级,而蒋介石的那本《西安半月记》与必定是他自己构造出来的。

蒋介石的抹黑而正如杨拯民所想,《西安半月记》这本描述蒋介石在西安半个月故事的“自述体文章”,的确是胡编乱写的。另外这篇文章的实际作者也不是蒋介石,而是专门替蒋介石代笔的陈布雷。在当时“国民党第一支笔”陈布雷号称是蒋介石的“文胆”,蒋介石那些才思敏捷、文采斐然的文章也基本上都是陈布雷写的。偶尔蒋介石还会让陈布雷杜撰一些小故事,来抬高自己,诋毁他人,《西安半月记》就是其中的典型代表。

西安事变后蒋介石回到南京没几天,就找到了陈布雷。蒋介石先是表明了自己要去上海治疗的想法,然后又让他到上海贾尔业爱路住宅来看自己,说是要让他“写一些东西”。当时的陈布雷就有不好的预感,而事情的发展也正如他所料。等他到那之后,蒋介石就向他表示,希望他写一篇《西安半月记》,最主要的是让世人知道张学良和杨虎城的狼子野心,犯上篡权。另外蒋介石还要求陈布雷在文章中要表现自己的英勇无畏、晓以大义。

不得不说,蒋介石当真是厚颜无耻,西安事变之所以会产生,明明是他弃民族大义而不顾,不愿意联合抗日。西安事变之所以能够和平解决,明明是各界人士共同努力的结果,可蒋介石倒好,把罪责全部推到了杨虎城和张学良的身上,把功劳全部揽到了自己这。他的这种做法连陈布雷都看不下去了,于是陈布雷为难地表示,“蒋先生,我没有去过西安,也不清楚经过,恐怕难以胜任”。其实在这里陈布雷撒谎了,他虽然没去西安,但是事情经过早就已经打探清楚。他之所以拒绝蒋介石就是单纯不想趟这趟浑水,也不想抹黑张学良和杨虎城二人。

谁知他都明摆着拒绝了,蒋介石还不同意,只是一再向他说道,“这没有关系,你就按我说的写就好了,我相信你可以的。”迫于蒋介石的权势,陈布雷最终也只能答应。可是等到落笔去写的时候,他又过不了良心那一关,每每落笔,心中都极为挣扎。平时温文尔雅的他在写这篇文章的过程中,甚至难以镇压自己的脾气,多次气到将狼毫笔戳入墨盒中,硬生生将其折断。事情发展到后来,连妻子都看不下去了,劝他慢慢写,可是他却生气地说道,“叫我全部编造,我怎么写得出?”

以他文采之斐然,编故事自然是不难,可偏偏这此违背了他的心意,所以他曾多次表示“为人捉刀是苦恼的。”甚至还与好友直言,“余今日之言论,思想不能自由主张,躯壳灵魂已渐为他人之一体,人生皆有本能,孰能甘于此哉?”自从跟了蒋介石以来,陈布雷就把自己和一支笔束缚在了蒋介石的身边,却不想最终还是难逃蒋介石的魔爪。做了许多违背他本人心愿的事情,或许这也是他后来自杀的真正原因吧。

可不管怎么说,蒋介石想要的《西安半月记》最终还是被写出来了。里面也大多是“叛部虽早已不视余为其上官,而余则不能不认为我之部属”、“部属之罪恶,实亦即余之罪恶”这类话。一方面使劲往杨虎城和张学良身上泼污水,另一方面又展示了蒋介石的“仁义”,可以说是把蒋介石的假仁假义表现到了极致。

杨虎城与张学良的下场可光是在他二人身上泼污水还不够,蒋介石还打心底里想除掉张学良和杨虎城二人,以泄私愤。在张学良送蒋介石回南京后,蒋介石本来就想动手的。可一方面因为宋美龄与张学良有私交,强硬地将他保了下来,另一方面张学良作为少帅,东北军的实力以及国际舆论都不允许蒋介石对其下手。不过即便如此,张学良也难逃监禁的命运,刚开始只判了10年,可10年之期到了之后,蒋介石依然没放他出来。后来又将他带到了台湾,直到蒋介石、蒋经国两父子都去世几年后,张学良才得以被释放。

而对于杨虎城,蒋介石就完全没有顾虑了。西安事变之后,蒋介石很快就夺了杨虎城的兵权,先是哄骗他到欧洲去游行,等到他回来后,又想办法将他软禁了起来。直到1949年,蒋介石败退台湾,依旧没有放过杨虎城一家的意思,直接残忍地杀害了他一家5口,这其中甚至还有襁褓中的婴孩,可以说是残忍至极。当初在蒋介石对外公布《西安半月记》时,杨拯民就半点不信。在得知家人被蒋介石扣押后,杨拯民虽然想将他们救出来,但是也有心无力,只能够积极投身于我党,投身于革命。原本以为革命胜利后,家人就能够回来,却没想到得到的竟然是父亲和其他亲人的死讯,这也让杨拯民陷入了深沉而漫长的痛苦之中。而这份痛苦,既来自于父亲的离世,也来自于父亲那被辱没的名声。

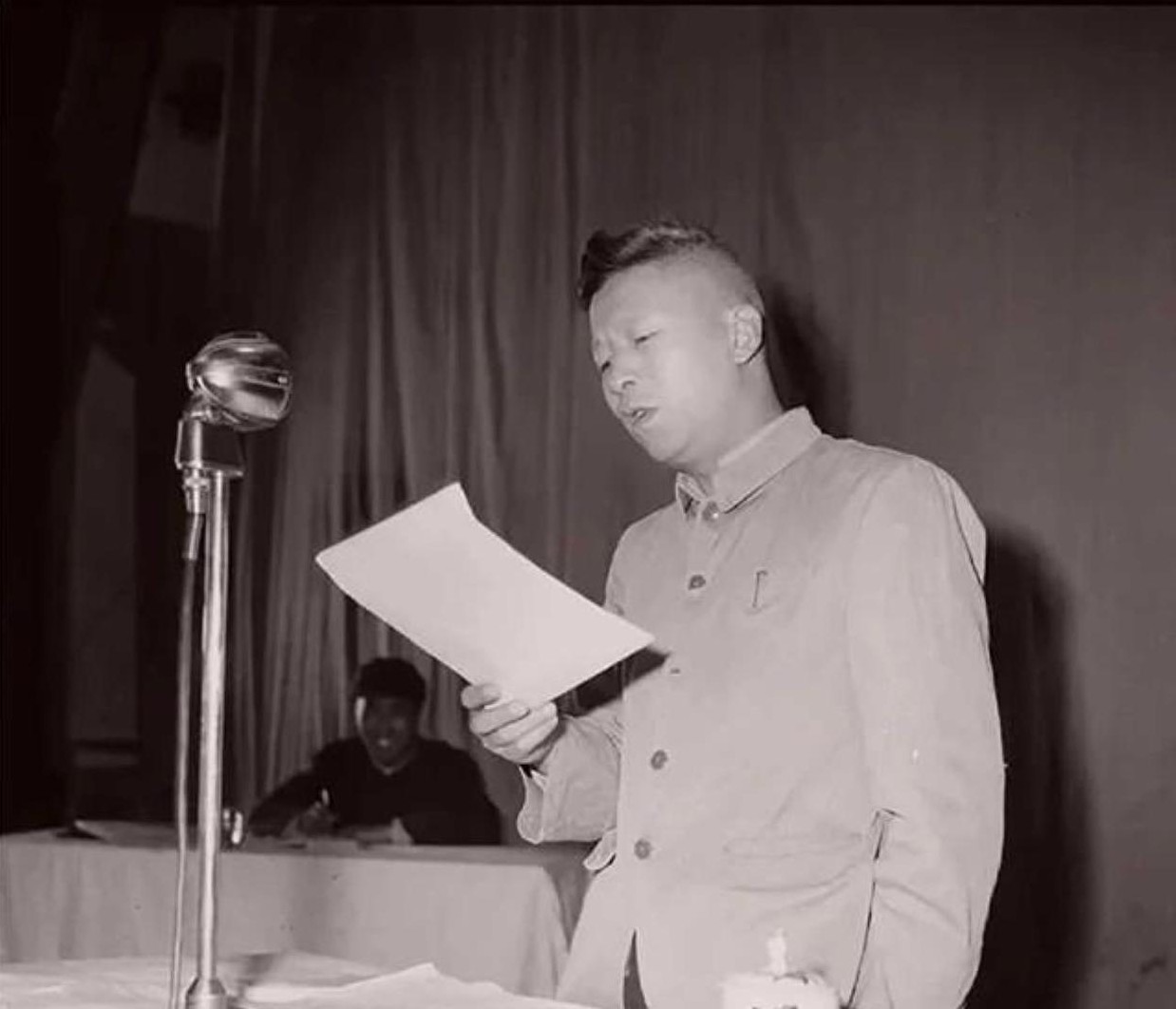

杨虎城为救国救民而发动西安事变,为抗日民族统一战线的建立立下了不朽功勋,甚至因此而献出了自己的生命。可是由于蒋介石发出的《西安半月记》,直到1961年那时候国内针对这个情况依旧是众说纷纭。广大人民群众并不知道这件事情的真正真相,甚至还有一些坏人贼心不死,四处造谣抹黑杨虎城的名声。这是杨拯民怎么也不能接受的,所以1961年“西安事变25周年招待会”上,杨拯民才会当场洒泪,向周总理提出那个特殊的请求。

说起来,这并不是杨拯民与周总理的第一次见面。在杨虎城被囚禁后,杨拯民来到延安革命,周总理就对他都有关爱,重庆解放后,杨虎城的遗骸被从戴公祠后面发现。也是在周总理的帮助下,杨拯民才得以前去重庆为父亲收敛了遗骨,杨拯民对周总理的尊敬是毋庸置疑的。也正因如此,他才更希望周总理能够还他父亲一个公道。杨虎城与张学良,究竟是促进抗日民族统一战线形成的功臣,还是蒋介石笔下大肆抹黑的人?很多人都想知道这个问题的准确答案,杨虎城也的确需要一个公道。

于是周总理直接答应了这件事,让李维汉牵头成立一个调查小组,并坚定地表示要“把事实材料整理出来,让真相昭告天下”。由于当时正值西安事变25周年纪念会,所以很多当事人都在那里,这无疑极大程度上缩小了调查难度。所以调查小组不仅找到了参与当年那件事的东北军、西北军战士,甚至还查到了很多人的回忆录,以及当时信件往来的一些记录与内容。经过一番详细的调查过后,最终西安事变的细节被一一还原,蒋介石的谬论也彻底成为了笑话。杨虎城与张学良背负25年的冤屈,终于被一朝洗刷殆尽,英雄也得以瞑目。1976年1月周总理去世后,杨拯民在他的葬礼上挥泪告别,甚至对他敬了父礼。在后来的回忆录中,杨拯还写下了这样一番话,“周总理给我勇气,促我奋斗”。

全家爱国,满门英雄杨拯民的话可不仅仅只是说说而已,他虽然不像他父亲一样作出西安事变这等创举,但他同样为革命事业奉献了终身,是值得国人为之敬仰与追思的英雄。一直投身于共产主义革命的杨拯民,在新中国成立之后甚至做到过副市长和分区司令员的位置。本来他是可以身居高位的,但是他却希望投身于国家建设,所以便主动要求到最艰苦的地方去。最终他来到了当时的玉门,长期在石油部门工作,是我国第一代石油功臣中的代表人物之一。

实际上不仅仅是杨拯民,杨虎城的四子六女,都为国家的发展和建设做出了自己的贡献。长子杨拯民我们刚刚已经说了,二子扬拯中本来也想投身于革命,只可惜后来与杨虎城一同被反动派杀害了。杨虎城长女杨拯坤,13岁时加入了中国共产党,担任过陕西西乡县县委委员。1941年奔赴延安,承担宣传与教育工作,等到新中国成立后,她被调到了北京。一直坚守在宣传岗位上,兢兢业业,从无半点马虎,直到1994年才因病去世。

次女杨拯美,1953年加入中国共产党,与大姐不同,她从事的是经济建设工作。曾经进入中国人民大学,工业经济系学习,毕业后本可以选择繁华城市,但她选择了当时极为贫困的甘肃地区。后来先后辗转多职,连任政协委员职务,为国家付出了很多心血,2018年因病去世。三女杨拯英,1950年加入中国共产党,是陕西省政协第6—9届成员,也是西安事变研究会发起人之一。五女杨拯陆,1954年加入中国共产党,曾进入西北大学石油地质系学习。毕业后与哥哥杨拯民一样,自愿进入艰苦地区,进行一线勘测工作。她选择了新疆,本该大有一番作为,只可惜在石油勘测过程中偶遇极端情况,应该测地大风雪骤降,气温暴跌,杨拯陆最终在寒流中倒下,年仅22岁。至于杨虎城最小的女儿杨拯贵,在1949年时与父亲一同遇害。

纵观杨家一家人的遭遇,我们不难发现,爱国二字似乎被这个家庭的每个人都刻到了骨子里。这样一个全家爱国,满满英雄的家庭,自然是不应该蒙受冤屈的。而历史虽然已逝,但杨虎城和众多烈士在中华危难之际,挺身而出的大义行为,是我们后人不应该忘记的,他们也值得我们去敬佩、去学习的。