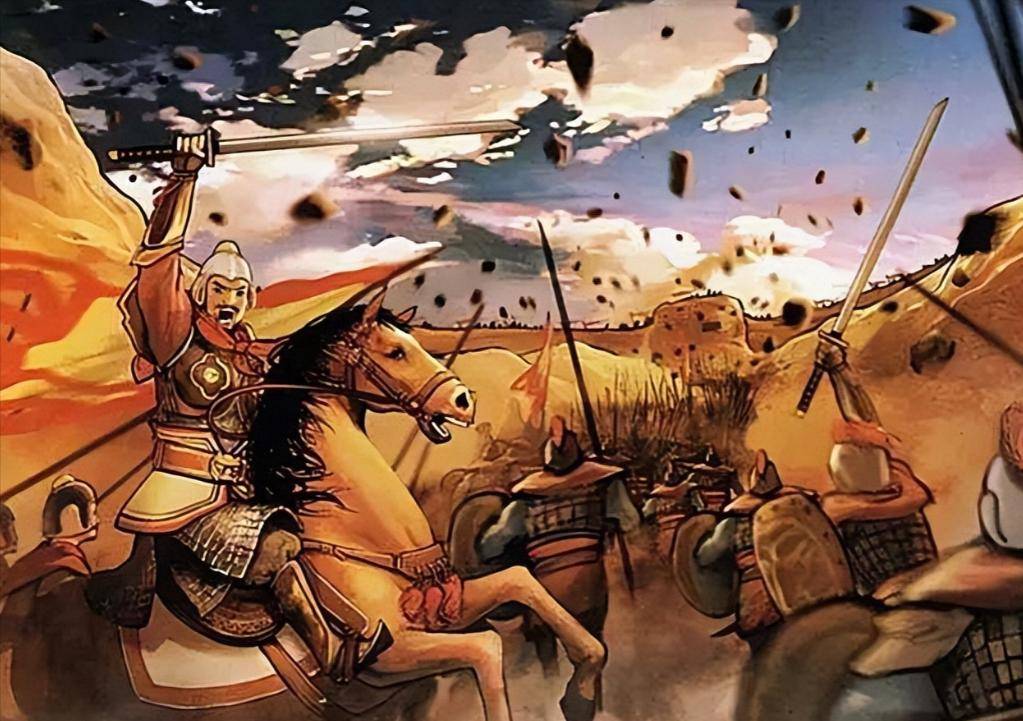

大唐贞观四年(630年)的某个寒夜,浓雾笼罩着东突厥汗帐。四十二岁的苏定方带着两百勇士悄然逼近,马蹄裹布、箭镞涂黑。当他们在迷雾中突然杀入敌营时,突厥可汗的宿卫甚至来不及拔刀。这场教科书般的突袭,不仅终结了困扰中原百年的突厥威胁,更让苏定方这个名字首次刻入史册。然而当捷报传回长安,李世民却将这位功臣封存在历史的暗格里——此后二十五年,史书再无他的踪迹。直到白发苍苍之际,苏定方竟以七旬高龄连灭三国,成为西域诸国闻风丧胆的"白袍战神"。这段被尘封的传奇,究竟隐藏着怎样的历史密码?

在河北武邑的乡野间,十五岁的苏定方已能单手开三石弓。其父苏邕组织的数千乡勇,既是保境安民的义军,也是隋末群雄眼中的"肥肉"。当张金称的十万流寇压境时,少年苏定方带着三百死士夜袭敌营,火光中连斩七名贼首的场面,让这个农家子一战成名。

"定方每陷阵先登"的记载背后,是隋末特有的生存法则。投靠窦建德后,他亲历了虎牢关惨败;转投刘黑闼时,又目睹主公身首异处。这些辗转流离的经历,既锤炼出他"三日破坚城"的战术素养,也为他打上了"贰臣"的政治烙印。当武德七年(624年)天下初定时,三十七岁的苏定方选择解甲归田,在河北老宅种了整整四年粟米。

李靖北伐的征兵令打破平静时,没人料到这个中年农夫会创造军事奇迹。在阴山北麓的突袭战中,苏定方展现的不仅是胆识——他精确计算了浓雾消散时间,预判突厥斥候换岗间隙,更在突入汗帐后故意留出逃生缺口。这种"围三阙一"的心理战,使得颉利可汗仓皇西逃,最终被唐军合围擒获。

此战过后,李世民给出的封赏耐人寻味:左卫中郎将虽是四品武职,却无实际兵权。更诡异的是,当李靖遭弹劾"私藏战利品"时,全程参与战事的苏定方竟未被牵连。或许正如《旧唐书》暗示的,这场胜利太过耀眼,让皇帝看到了另一个"李靖"的雏形。

贞观年间的苏定方如同人间蒸发,直到显庆二年(657年)突然以葱山道行军大总管身份出现。这空白期的真相,或许藏在三组数据中:

同期唐朝对外用兵38次,平均每年1.6场战争;

李靖、李勣等开国名将平均活跃到65岁;

苏定方重获启用时,恰好是李世民去世周年。

有学者发现,永徽年间唐朝面临的高句丽、西突厥、吐蕃三线危机,与苏定方早年对抗游牧势力的经验高度契合。李世民可能刻意保留这张王牌,正如他在《帝范》中强调的:"储才备用,譬如积薪"。而苏定方在显庆五年(660年)以六十九岁高龄跨海灭百济,恰好印证了这种战略储备的深意。

龙朔三年(663年),白发苍苍的苏定方带着五千唐军横穿帕米尔高原。当他们在海拔4500米的识匿国(今塔吉克斯坦)凿冰开路时,随军文书记录了震撼一幕:老将军亲自下马为士卒暖足,用皮囊收集雪水解渴。这种与士兵同甘共苦的作风,使得唐军创造了"日行三百里翻越雪山"的奇迹。

更令人惊叹的是他的战略眼光。平西突厥时,他力排众议将投降部落迁往漠南,既充实边防又瓦解草原联盟;灭百济后,他首创"留军戍守+质子入朝"的双重控制体系。这些超前部署,为武则天时期稳定边疆埋下伏笔。