在和平解放北平以后,解放军曾经派人从国民党政府手中接管中南海。那时候,整个这一片区域被称作北京西苑,原本是封建统治者的皇家园林。

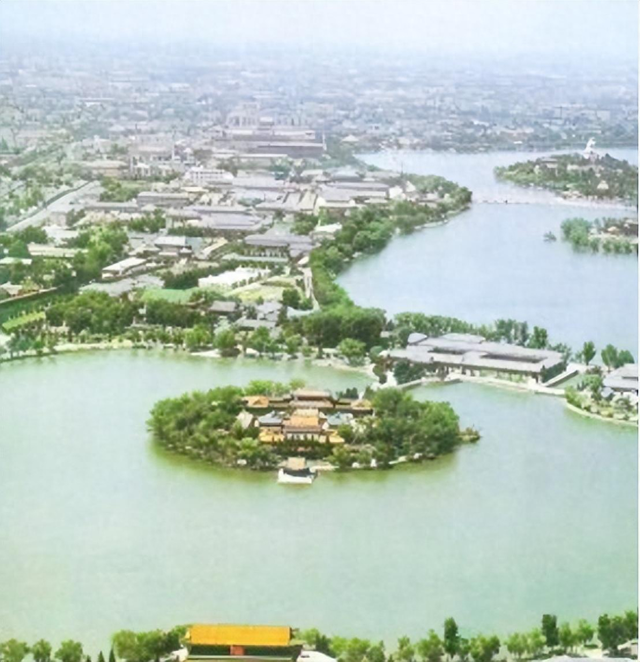

所谓中南海,也就是北京故宫西侧的一片区域的统称,它包含了中海和南海两个湖泊,与北海一同被称为太液池。

从宋朝时期,辽国的统治者在此地兴建别苑以来,北京西苑的园林已经历经数百年的历史,在这座园林上,几乎可以看到封建王朝的起落兴衰。

但如今的中南海广为人知,甚至超过了太液池这个称谓,则主要是因为它作为中央的办公地,是全中国的政治“心脏”。

自新中国建立以来,一代又一代的领导人在这里生活,在这里工作,中国发展的许多方针、政策,都在这里诞生、讨论和完善。

现在的人说起中南海,指的早就不再是一个区域的名称,而是用来指代中央人民政府。

可是,为什么中南海上却没有挂上“中央人民政府”的匾额呢?

西苑的变迁

西苑的变迁北京,是当代中国的首都,也是当之无愧的政治中心。

历史上,最早将北京地区作为都邑的,足足可以追溯到商周时期。武王伐纣之后,周武王把传说中的帝王尧、舜、禹中尧帝的子孙封在了蓟城。

这个蓟城,根据历史学家考证,应当就在现在北京外城的西北部。

当然,商周时期的记录,在现代人看来总是带着许多传奇色彩,尤其是所谓三皇五帝相关的内容。

但是可以确信的是,燕地的都城,从燕襄公迁都之后,就明确是蓟城了。

秦国灭燕之后,燕地失去了诸侯国的位置,被改设为广阳郡,蓟城就是广阳郡的治所。自那以后,蓟城就始终是我国北方的重要城市,常常担任幽州地区政治中心的作用。

在我国漫长的封建历史中,中原的政治中心,一开始在黄河腹地,而北方的少数民族,则常常将地理位置偏南,更加靠近中原的北京作为陪都。

由于北京地处燕地,因此又被称作燕京。

对于封建统治者来说,无论是中原帝王还是北方的少数民族首领,他们生活的地方,除了庄严的宫室之外,往往也要建设一些青山绿水的别院,用以休息怡情。

辽太宗时期,辽国就曾经将北京作为政务处理的中心。随着辽国与北宋交往日益频繁,北京的重要性也逐渐提升,辽国统治者就在北京陆陆续续兴建了许多宫室。

也有传言说,在辽末的时期,统治者就已经在北京西苑一带建设行宫。但随着辽国的灭亡,这一说法的真实性已不可考。

后来,北方政权交替,金国又成为了北京的掌控者,并且在公元1153年,正式迁都北京。

皇帝都已经到了北京,怎么可能不大兴土木。前朝辽国皇帝居住的宫室,自然是不够长期定居使用的。金国占据北京后,开始兴建属于自己的行宫,也就是太宁宫。

太宁宫在经过严格的选址后,规划了一池三山的整体结构,这样的格局,成为后面历朝历代继续修建的基础,一直延续到如今。

由于辽、金以后,元代、明代、清代,三朝始终在营建这一片园区,所以此处的园林生态被很好的保存下来。金国还曾经利用太宁宫的水体进行河湖水系的调整和改造,直到今天依旧对北京的水利建设有着重要影响。

这座太宁宫,就是后来的北京西苑的雏形,此后历朝历代都在他的基础上兴建宫室,经过数百年的发展,北京西苑的艺术价值和园林景观已经相当成熟。

只可惜每一个朝代覆灭,都伴随着京城被攻陷,明末时期,北京西苑就由于后期缺少维护,而有不少院落失修毁坏,北京城被攻陷时,又受到战火的摧残。

清代时期,北京西苑的规模实际上就已经小于明代了,有许多边缘和外围的宫殿倒塌后变成了民居,像是中海区域就曾经变成民宅,直到光绪年间又被并入西海三院的范围。

园林旧影

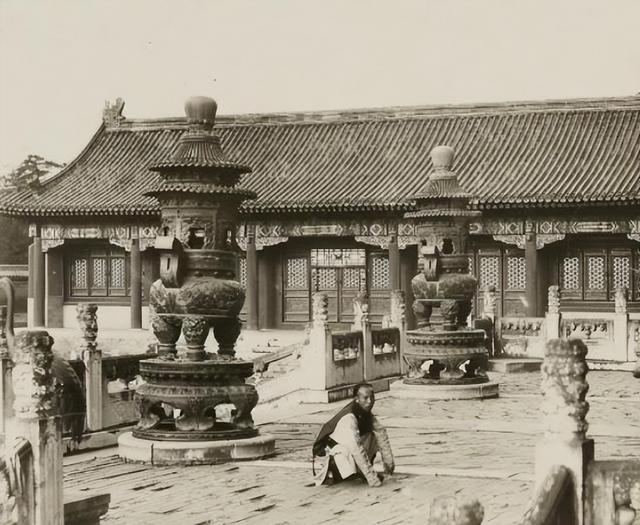

园林旧影尽管北京西苑的历史可以追溯到辽代的太宁宫,但实际上,这一处园林的主体建筑还是以明清两代的建设为主。

明代,伴随着朱家王朝的兴起和衰落,这座作为避暑行宫的北京西苑,也有过大规模的扩建和逐渐荒废的经历。

清代恢复了一部分明代的旧建筑,重新修葺了一些宫室,但就像北京故宫一样,基本上继承了明代的建筑基础,没有大范围的推倒重建。

而且相比于明代皇帝偶尔到西苑休憩避暑,清代的皇帝有时会将西苑作为长期居住的场所,因此还在其上修建了用于处理政事的宫室。

这其中最典型的莫过于勤政殿,这座宫殿始建于什么年代已不可考,但可以明确的是,康熙皇帝每年夏天都会在西苑的勤政殿上处理国事。

对清代历史有一定了解的人都知道,康熙、雍正、乾隆,三位皇帝在政事上都极为勤勉。康熙在这座宫殿建成以后,还御笔亲提“勤政”二字挂在悬挂在殿门之上,用来自勉。

事实上,清代的勤政殿远远不止这一座,几乎每一个皇帝休憩的园区都建设有勤政殿。

这些宫殿的名字也没有取错,相比于明代皇帝动辄几年,甚至十几年都不上朝,每天在后宫发展自己的个人兴趣,清代的皇帝几乎可以说得上是劳碌命了。

勤政,也是清代许多皇帝都有的特点。这或许与少数民族统治多数民族有关。相比之下,被称作“中南海最高点”的瀛台,现在则常常以外交聚会为人所知。

瀛台,始建于明代的永乐年间,是开挖南海的时候,挖出的泥土堆积而成的小岛。

这座岛在湖中间,三面环水,与陆地上只有桥梁相连接。据传,说这座岛是明成祖朱棣根据海中瀛洲的传说修建而成,其上的风物,都与古代帝王幻想中的“蓬莱仙境”相契合。

这座岛兴建于巨大的湖泊之上,岛上有十分茂盛的植被,树木都很高大,只在林木之间修建了避暑的宫殿。

众所周知,水的比热容比较大,因此,冬季和夏季,沿海地区气温总会比内陆更舒适宜居一些,瀛台上又有许多树木调节气温,是夏日避暑的不二选择。

北京相对于游牧民族来说位置偏南,顺治皇帝自入关以后,就觉得夏日炎热难以适应。同时,也为了躲避当时正流行的传染病天花,顺治就时不时会住到瀛台上去。

后来慈禧太后垂帘听政的时候,就曾将这个风景宜人,又舒适宜居的地方,作为自己撤帘还政之后的居所。

为了能够舒舒服服的颐养天年,同时也是为了向光绪皇帝表达自己一定会还政,她还特地将西苑又重新修葺了一遍。

不过修整好的西苑,最后又成了光绪皇帝的软禁之所,不得不说,历史总是如此弄人。

接收中南海

接收中南海由于历代以来,北京都是国家的政治中心,在和平解放北平以后,我党派人交接北京的城防和管理机构,准备将党中央的办公地点移至北平。

1949年1月的时候,当时北京周边城市已经相继解放了,北平和平解放的谈判也已经接近尾声。

此时,解放军的作战指挥和统战工作负责人,就已经交代解放军同志,要大家打理好个人卫生,抓紧时间拆洗棉衣棉被,不能将打游击时候的习气带到城市管理当中。

这也是可以理解的。曾经蒋介石政府势力庞大,在对我军进行“围剿”的时候,我军只能集中兵力,不断进行战略转移,在高山密林与乡间土地上,同国民党军队游击、周旋。

在抗日时期,我军作为敌后战场也常常以游击为主要斗争方式。像这种生死攸关的时刻,自然是没有时间打理个人卫生、顾及仪容仪表的。

但北平是被和平解放的,许多政务上的事情亟待同国民党军政人员交接,北平的市民也等着看解放军的风貌,所以当时的统战负责人特地强调了这一点。

进入北平以后,周恩来同志发来了电报,党中央决定,将中南海作为日后新政府的会议和办公地点,北京饭店则作为政协会议代表们的下榻之地。

在接到这份电报以后,北平军管会很快就前往中南海办理交接手续。

由于当时刚刚进行过新旧政权的交替,许多事情还未完成交接,又有一些国民党特务潜伏在群众之中,为了防止意外,军管会的负责人刚刚到中南海的时候,第一项任务就是安全排查。

毕竟,不久之后,这里就将进行第一届全国人大代表大会,届时,社会各界人士都会汇聚在这里,一旦出现什么意外,后果不可估计。

那时候的中南海久经战乱,已经十分沧桑,破旧不堪。作为从前皇帝的行宫和长期处理政事的场所,一时却门户大开,茅贼横行。不禁令人感叹,封建王权看起来如山岳般坚不可摧,伴随着时间,却也会轻易衰朽。

由于太久无人使用这座原子中只有部分宫殿保存完整,许多住所已经难以居住了。负责接管中南海的军管小组成员曾经居住的屋子,就冷到只能合衣而卧。

后来,丰泽园的东配院里进驻了两位厨师,总算是解决了勘察中南海的人员的吃饭问题。

这座厨师进驻的东配院,后来就是毛主席常住的院子。

这里原本是清朝皇帝的读书室,他们夏季在西院避暑的时候,就会在这里阅览群书。院子中还有一个宽敞的藏书室,后来毛主席常常在这里读书和工作。

丰泽园东面不远,就是勤政殿。这是军管小组接收中南海以后重点修缮的部分,这座清朝皇帝用来处理国事的宫殿,后来变成了新政协用来筹备会议的场所。

另一处被重点修缮的宫殿是怀仁堂,这里成为了新政协第一次全体会议的会场,解放后也常常作为全国性会议的重要场所。

为人民服务

为人民服务在党中央正式迁入北平以后,中央领导人一开始居住的地方其实是香山,而非中南海。

一开始,毛主席其实不同意将领导人的居住场所设置在中南海这座宫殿群。

这主要是由于这里长期作为封建帝王的行宫,毛主席认为我们新中国建立的是人民政府,与旧的封建政府有很大的区别,因此也不应当居住在封建帝王的曾经居住过住所。

但与此同时,中南海作为历代帝王在北京精心修缮的皇家园林,即建筑形式恢宏大气、古朴大方,是最适合展示中国面貌的行政场所,因此,党中央的办公地点和接待外宾的场所都在中南海。

但香山距离中南海实在太远,党内又有许多领导人年事渐高,再加上当时局势也不算十分稳定,为了避免来回途中出现意外,最终毛主席等一众领导人还是住进了中南海。

尽管住进了这座外表看来华丽恢宏的皇家园林,但毛主席、周总理等领导人的房间依旧是十分简朴的。

周总理所住的西花厅,自他们夫妻入住后就没有再重新装修,工作人员自作主张的为西花厅添置家具,周总理还曾发过脾气。中央领导人一直坚持,以人民为主、为人民服务的理念。

曾经有人提出过要在中南海上挂上“中央人民政府”的匾额,但周总理严辞反对,认为新政府是人民的政府,不能像旧政府那样摆出官架子,让百姓望而生畏。

后来毛主席知道了此事,就亲自题写了“为人民服务”五个大字,将其镌刻在了新华门内的影壁上。

这句话自从在1944年被毛主席提出以来,就一直贯彻在我党的工作之中,中南海没有悬挂“中央人民政府”的匾额,反而将这句话提在影壁之上,正是我党始终以人民为主体的体现。