北魏《元淑暨妻吕氏墓志》刻于宣武帝永平元年(508年),其书法艺术风格鲜明,既体现北魏中期楷书的典型特征,又展现出向唐代楷书过渡的前瞻性。以下从笔法、结体、章法、风格定位四方面分析其艺术特点:

1. 笔法:方圆兼济,隶楷融合

- 方笔为主,骨力雄强:

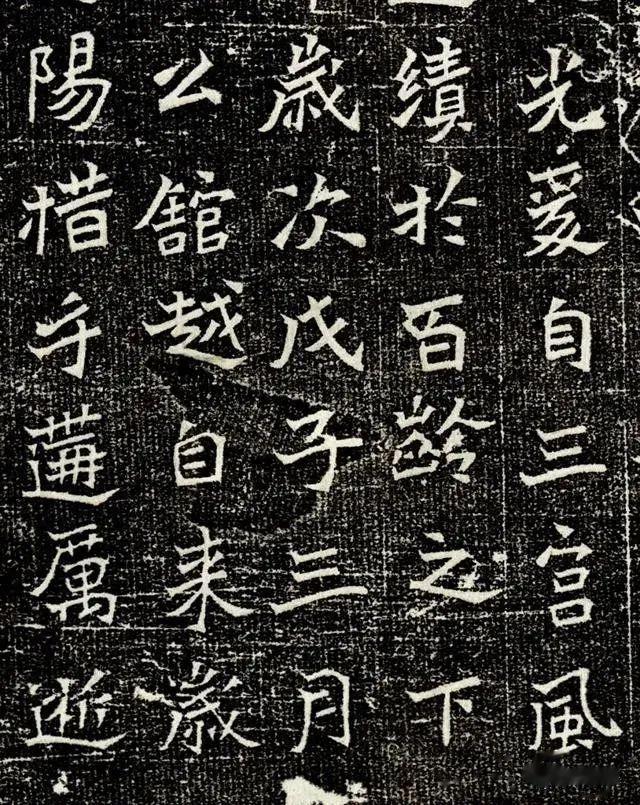

横、竖、撇等笔画起笔多为方截露锋,如“将”“州”等字的横画棱角分明,保留魏碑刚健质朴的基调。竖画常作方笔垂露(如“中”“年”),彰显北魏石刻的金石气。

- 圆笔增韵,灵动含蓄:

捺笔与横折多用圆笔,如“人”“夫”的长捺呈一波三折,收笔暗收而非尖锐出锋,兼具汉隶遗韵与唐楷“磔法”雏形;横折处(如“风”“魏”)化方折为圆转,与《郑文公碑》笔法相通,弱化了魏碑的生硬感。

- 行楷交融,笔意流畅:

部分字融入行书笔意,如“得”“复”的连笔、“波”“幼”的绞丝旁简化,甚至“或”“岁”等字与《兰亭序》行书极为相似,打破北魏早期碑刻的板滞,体现东晋行书对北朝书法的影响。

2. 结体:欹侧取势,变化奇崛

- 体势灵动,左低右高:

全篇字势整体向右上倾斜,通过结构欹侧实现动态平衡。如独体字“月”左竖长、右竖短,左右结构的“刺”“朔”左部低俯、右部高耸,上下结构的“岁”“风”左撇低收、右钩高扬,形成险竣而稳健的视觉效果。

- 因字赋形,长扁不拘:

打破魏碑字体偏方的成法,上下结构(如“宫”“裔”)拉长横画间距,呈纵势;左右结构(如“将”“相”)压缩横画、放宽左右,显扁态。更有甚者,将“赫”“泰”等字强行压扁,或把“幼”“侯”拉成纵势,极尽变化之能事。

- 异体与简省,巧夺天工:

大量使用异体字(如“静”“显”)、简省笔意(如“军”省“曰”为连笔、“使”缺笔),甚至故意断笔(如“成”“庚”的笔画断开),在打破常规中凸显稚拙与趣味。

3. 章法:疏朗规整,自然天成

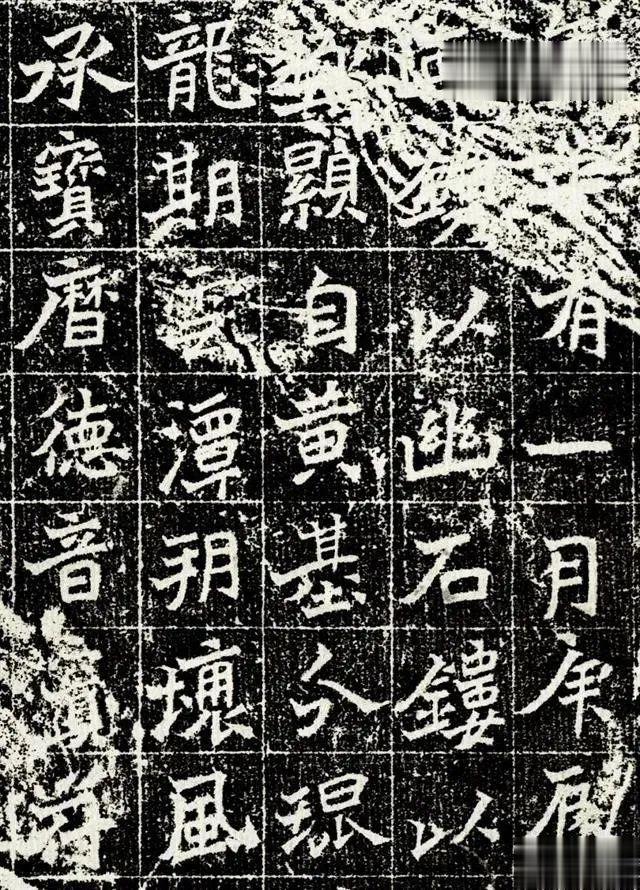

- 界格严谨,字距宽松:

全篇24行,每行27字,字格2厘米见方,行列分明,布局规整。虽为官方刻石,却无刻意排布的匠气,字间留白均匀,整体疏朗明快。

- 刻工精良,保留笔意:

多数字迹锋颖如新,如“德”“忠”等字的点画转折清晰,可见书丹者运笔的轻重缓急,刻石亦忠实反映书写原貌,区别于同期部分过度修饰的碑刻。

4. 风格定位:承前启后,过渡典范

- 上承北魏早期质朴:

方笔为主、体势开张的特点与早期魏碑(如《龙门二十品》)一脉相承,骨力雄强的气质延续了鲜卑民族的刚健风格。

- 下启唐楷法度:

捺笔的含蓄、钩画的提按(如“持”“东”的竖钩)以及悬针竖(如“平”“年”)的运用,已具唐楷“永字八法”的雏形,比《张黑女墓志》(531年)更早展现楷书规范化的趋势。

- 南北书风融合:

行书笔意的融入(如“慧”“国”的连笔)暗示东晋“二王”书风对北朝的渗透,体现孝文帝汉化改革后南北文化的交融。

《元淑暨妻吕氏墓志》以方笔为骨、圆笔为韵,结体欹侧多变,章法疏朗自然,既保留北魏石刻的雄强气质,又以行书笔意注入灵动之美,是北魏中期楷书走向成熟的关键里程碑。其承前启后的艺术特质,为唐代楷书的法度严谨奠定了基础,堪称“魏碑中的秀逸派”代表。

北魏《元淑暨妻吕氏墓志》

释文:大魏故使持节、平北将军、肆朔燕三州刺史、都督代北云中恒州东西二道诸军事、平城镇将,复赠使持节、镇东将军、都督相州诸军事、相州刺史,嘉谧曰靖。元讳淑,字买仁,司州河南洛阳人也。昭成皇帝玄孙,常山康王第廿五之宠子。公承脉皇极,分琼帝绪。孝友轸于龆年,忠顺发于未笄。静与停渊争其凝,动与流波竞其骇。至于始立,乃栽黄霸之风;暨于不或,而树勿揃之化。标九功于千祀,显六德于万叶。故文焕于魏史,可得而略之。以正始四年岁次丁亥十月戊辰朔廿三日庚寅(薨),春秋六十一。其夫人,乃贺浑给事、相州刺史、相国侯、赵郡吕金安第六之敬女。幼秉霜节之规,长遵冰洁之度。化光爰自三宫,风辉发于四裔。恒轨宋姬之遗迹,常准起家之余范。故建绩于百龄之下,立名于千岁之上。乌可详哉,且略其旨也。以正始五年岁次戊子三月甲申朔十五日戊戌,春秋五十六,佥薨于旧京金城之公馆。越自来岁,永平元年十有一月庚辰朔十五日甲午,葬于白登之阳。惜乎遘厉,逝矣弗救。乃镌以幽石,镂以显迹,其辞曰:

赫矣元极,显自黄基。分琨神祚,敷琼灵芝。德由泰夏,道新肆兹。慧属凤举,哲应龙期。云潭朔壤,风液燕区。义隆平镇,温盛相墟。响绩八表,功闻九居。纂承宝历,德音应符。冰不异操,霜弗改雕。内仪明闺,外式显韶。徽咏三宫,休歌四标。节固宋姬,情守陈遥。仁侔春彩,德齐夏荣。纯以绥微,粹以接英。百两方显。着于千龄。晦则松垧,曛则杨堂。鸿悲风悼,禽哀云伤,魂归霄冥,魄返泉壤。铭金镌石,宜迹后世。