在二战前后的全球格局中,作为南京国民政府的实际掌舵者,蒋中正亲历了国际外交场域的起落沉浮,既见证过列强认可的巅峰时期,也承受过国际影响力衰退的困境。抗日战争期间,国内各方力量团结御敌的同时,苏联的军事介入也为中国战场带来了关键性支援。

蒋介石在与苏联领导人斯大林谈判过程中遭受重大挫败,直至暮年仍将此事视作毕生之憾,始终懊悔当初接受了对方提出的条件。这背后的来龙去脉究竟如何?今天我们就来详细说说这件事。蒋介石与抗日战争蒋中正本名介石,出生在浙江奉化的普通农家。1887年那个深秋,这个农家男孩和村里孩子没什么两样,穿着粗布衣裳,白天帮家里干活,晚上借着油灯读书习字。幼年丧父的蒋中正由寡母靠杂货铺维持生计养大,自小便展露出超乎常人的坚韧品性和雷厉风行的行事作风,这种少年时期养成的特质成为其后来纵横军界政坛的重要根基。二十世纪初年,未及弱冠的蒋中正进入浙江陆军学堂求学,在学堂中广泛接触革新理念,形成救亡图存的理想。当武昌首义的烽火燃起,这位年轻的军校生即刻响应革命号召,参与到终结千年帝制的时代变革之中。

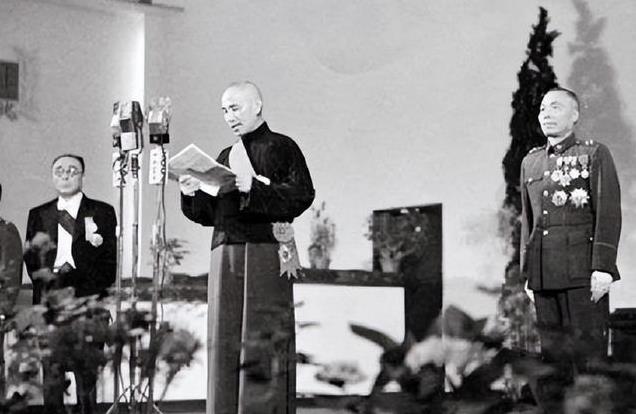

1923年他投身革命军队,在孙中山领导的广州军政系统中崭露头角。次年即被委以筹建陆军军官学校的重任,这份要职不仅使其掌握了培养青年军官的实权,更为其日后在国民党内部构建军事班底、积累政治资本奠定了重要基础。那一阶段蒋中正展现出卓越的治军能力,通过对军事教育机构的高效重组,使其声誉与综合水平在短期内获得显著提升。一九二六年国民革命军挥师北上,蒋中正担任总指挥期间,部队势如破竹推进,接连击溃多股北洋军阀精锐力量,最终实现长江以南政权统一。北伐战事告捷后,蒋氏在国民党内迅速跃升为关键角色,其政治声望与权力控制均攀至顶峰。1931年日军突袭东北引发的九一八事变,使东三省沦陷敌手,全国局势由此进入危急状态。在全面抗战爆发前,蒋介石始终主张优先解决国内矛盾,直到西安发生军事政变才转变立场参与联合抗日。1937年随着日军发动大规模侵略行动,中国正式开启全国性抗战,双方在战场上展开了极其残酷的生死较量。

一九三七年上海保卫战爆发后,国民政府高层清楚认识到本国军事实力不足以抵御日寇,必须争取境外势力介入。基于地缘战略考量,他们将目光投向北部边境接壤的社会主义大国。上世纪四十年代,国民政府领导人多次向莫斯科发出求援信函,迫切希望获得军事力量支援。但苏方始终持保留态度,仅同意提供有限武器援助及派遣技术专家,对直接派遣作战部队的要求始终未予应允。苏联领导人公开解释称,军事介入将损害中国的外交处境并影响外部支援获取。但其深层考量在于保障本国防御体系稳固,同时在国际博弈中掌握行动主导权。苏联领导人清醒认识到,若公开介入冲突可能搅动国际格局——特别是美英等主要国家对华政策可能发生根本性转向,此举本质上是为保障苏联在东亚地区的战略安全空间。淞沪会战令中方伤亡惨重,上海失守后南京形势危急,蒋介石被迫第三次向苏联发函求援,但莫斯科方面仍未应允。

一九三八年武汉沦陷后,国军防线岌岌可危,蒋介石第五次向莫斯科求援,斯大林依然拒绝派兵介入。经过反复权衡,南京当局最终看清苏联仅愿提供武器装备与战术指导,但拒绝派遣军队介入战事的立场,在多方考量下不得不调整策略,将目光投向其他能够给予实际军事支持的国家。抗战时期,国民政府曾向苏联方面争取到1.5亿美元资金援助,通过购置苏式军备物资,有效拖缓了侵华日军主力的推进节奏,大幅消耗其作战实力。雅尔塔会议的决策二战进入关键阶段后,日本军队在亚洲大陆与太平洋区域同时开战,陷入顾此失彼的困境。面对两线作战的巨大压力,东京当局秘密启动名为"闪电战略"的军事方案,企图通过快速控制中国全境腾出兵力,进而将所有军事资源投入到太平洋战场的对决中。日本军队在短时间内侵占了中国的众多地区,这种局势显然不符合美国的利益。为应对局面,美方试图拉拢苏联参与对日军事行动。

1945年2月,美英苏三国首脑在黑海之滨的雅尔塔举行历史性会晤。当罗斯福、丘吉尔与斯大林共同商议战后国际秩序时,苏方首脑明确表态:若要让苏联军队参与远东战场,必须满足外蒙实现独立主权的关键诉求。美英两国基于自身利益需求,在《雅尔塔协定》中达成了秘密条款。令人意外的是,作为核心当事国的中国不仅全程缺席谈判,反而在协定生效后承受了实质性损失。斯大林提出的方案明显对中国不公,但老蒋收到消息后虽倍感憋屈,却不得不承认苏联的武装支援是击溃日军的关键筹码。在英美双雄的联合施压下,他终究得捏着鼻子重新审视克里姆林宫开出的价码。一九四五年仲夏,中国和苏联政府就外蒙地区主权归属展开磋商。苏方强硬主张该地区脱离中国,中方代表蒋介石则坚持保持国土统一。磋商初期两方观点对立僵持不下,蒋方屡次退让以期换取苏方在别处松口,但苏方领导人态度坚决,始终未在核心议题上做出调整。

在漫长的外交斡旋中,国民政府代表多次抛出替代性主张,试图缓解外蒙脱离引发的政治震荡。其中关于通过全民投票决定地区归属的设想,刚摆上谈判桌便遭遇苏联领导人强硬的否决态度。斯大林曾公开强调,苏联必须推动外蒙脱离中国独立,以此在远东地区构建战略屏障,维护自身军事安全。当中苏两国谈判陷入停滞时,美方开始出面调停,他们担心这场关键磋商若破裂,将打乱反法西斯阵营联合作战的整体部署。美方安排高级代表赴台沟通,敦促蒋氏政权妥协并满足俄方诉求。在美苏双重压力夹击下,蒋政权被迫调整立场,以接受外蒙主权变更作为交换条件,获取苏联对东北及新疆事务的协助承诺。

一九四五年八月六日,美国对广岛实施了核武器打击;三天后苏联依据国际条约宣布参战,其武装部队立即组织四大作战集群,对盘踞中国东北的日本关东军实施多方向突击。在不到一个月时间里,苏军重创日本关东军核心部队,有效缓解了中国战场的困境。苏联参战行动不仅促使日本加快败退步伐,也让外蒙独立问题得到最终解决。远东地区调集重兵的行动,不仅让苏联有效维护了边境核心地带的控制权,更通过实战部署向国际社会彰显了其武装体系的优势地位和全球事务决策权。在当时的国际局势下,蒋介石虽心有不甘,却也只能接受外蒙古脱离中国的事实。在二战结束前夕的1945年8月14日,中苏两国签订《友好同盟条约》,中方在该协议中确认接受外蒙独立地位,自此该地区正式脱离中国领土管辖。

蒋介石以让步换取苏联对东北及新疆地区的认可立场,同时阻断了苏方对中共的实质性援助渠道,这些举措客观上增强了国民政府在特定历史时期的统治基础。北方草原脱离中原控制后,中国北疆边界线发生重大调整,同时撬动了二战后亚洲战略平衡。克里姆林宫借机将势力范围推进至东北亚腹地,在后续数十年的中苏博弈中始终掌握着外交主动权。二战期间,美国推动中苏两国达成和解,有效压制了日本的扩张势头,同时维护了战后全球格局的平稳。但作为二战胜利方的中国,仍有超过150万平方公里领土被割让,这在国际法理层面留下了特殊案例。多年后后悔不已抗日战争结束后,国民党政权与中共再度爆发武装冲突。1949年政权更迭后,蒋介石集团退守台湾地区,在当地建立临时政权延续所谓"中华民国"的治理体系。但伴随中国大陆综合国力快速提升,其提出的"光复大陆"主张逐渐失去现实基础。抗战期间,苏联虽对蒋氏政权施以援手,但外蒙地区最终脱离掌控,这成为其政治生涯中挥之不去的重大缺憾。

暮年回首往事之际,最令蒋中正扼腕叹息的便是承认外蒙自治的抉择,这片广袤草原最终脱离中华版图的结局,已然成为不可逆转的历史轨迹。在分析大陆对外方针时,他提出国民党国际事务受挫的主因之一,在于苏联推行的霸权主义对华策略。据相关史料记载,时任领导人曾公开指出:"在雅尔塔谈判期间,苏联以要求收回日俄战争期间被日本侵占的权益作为出兵条件,而美方对苏方诉求的退让态度进一步助长了其气焰,这些因素共同作用下,最终迫使国民政府不得不作出让步。"那段岁月国家深陷内外交困的艰难处境,为争取实现安定发展的契机,任何必要的付出都具备现实意义。回望历史,那片北方草原的离去始终牵动着炎黄子孙的心,这段往事如一面明镜,映照出大国角力间主权国家面临的困局——有时即便心有不甘,却不得不做出苦涩决断。

外蒙古脱离中国版图的历史进程,实质上是美苏中三国在战后世界体系重构中的战略较量。该事件既折射出大国间的利益交换与制衡,也映射出当时中国在国力衰弱阶段遭遇的地缘政治困局。回望过去,只有国家真正强盛起来,才能在风云变幻的世界格局中站稳脚跟,牢牢守住每一寸疆土和自主权利。前人的经历如同明镜,既映照出兴衰规律,也时刻鞭策着当代人从历史长河中汲取力量,朝着民族复兴的方向勇毅前进。在国际交往中,实力不足就会受欺压,综合国力弱小的国家往往难以争取话语权,这是世界舞台上颠扑不破的现实法则。对于这个观点,你是否有自己的见解呢?