常德作为湖南省经济总量长期稳居第三的城市(2024年GDP为4532.7亿元,仅次于长沙和岳阳),却在省域副中心城市的竞争中落选,最终由岳阳和衡阳胜出。

省域副中心城市的设立并非单纯依据经济总量,而是强调辐射能力、交通枢纽地位、区位战略价值**等综合因素。湖北省社科院学者秦尊文提出的“省域副中心”概念中,明确要求城市需与主中心城市(如省会)保持一定距离(通常200-300公里),并具备带动周边区域发展的能力。

岳阳地处湘北,依托长江黄金水道和京广铁路,连接武汉城市圈与长株潭城市群,是湖南对接长江经济带的重要节点。

衡阳作为湘南传统中心,拥有全国性综合交通枢纽地位,是湖南与粤港澳大湾区衔接的关键门户。相比之下,常德虽经济总量较高,但交通网络不完善(高铁建设滞后、缺乏水运优势),且区位辐射范围受限(北部接壤经济较弱的荆州,难以形成跨省联动),导致其难以满足副中心的战略定位。

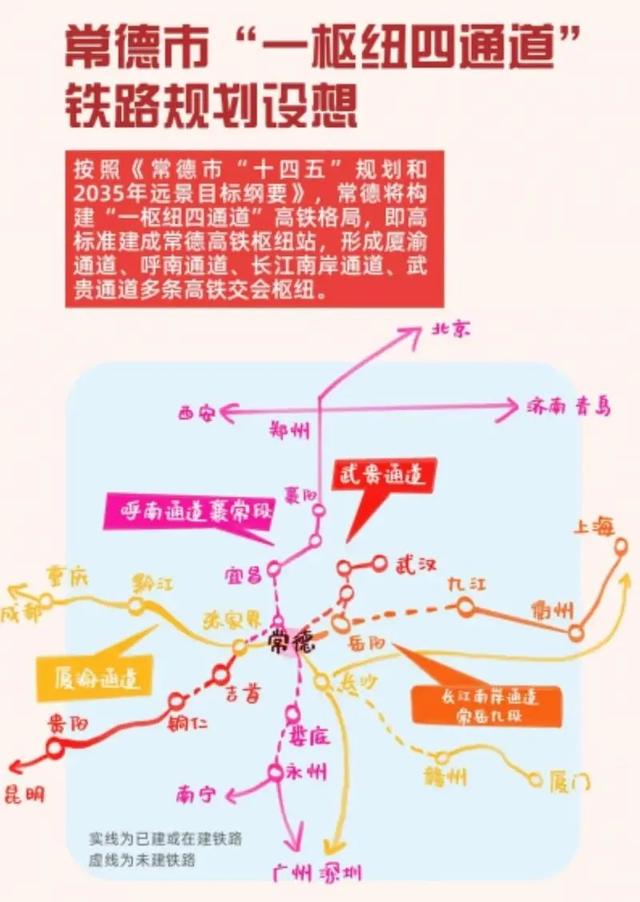

交通是副中心城市的核心竞争力之一。常德在高铁、水运等方面存在明显短板:

1. 高铁建设滞后:常德直到近年才逐步接入高铁网络,而岳阳、衡阳早已是京广线等国家干线的重要节点。

2. 水运劣势:岳阳依托长江港口发展临港经济,而常德虽临近沅江,但航运规模较小,无法形成类似岳阳的物流枢纽效应。

3. 航空短板:长沙黄花机场已覆盖全省主要需求,常德桃花源机场的客流量和航线密度远不足以支撑区域辐射。

三、政策导向与区域协调发展

湖南省在“十四五”规划中明确提出“一核两副”战略(以长沙为核心,岳阳、衡阳为副中心),旨在通过**区域平衡**和**差异化发展带动全省经济:

岳阳:侧重长江经济带和临港产业,强化与武汉的协同发展。

衡阳:依托老工业基地基础和湘南区位,对接粤港澳大湾区。

常德:虽经济总量较高,但距离长沙较近(约150公里),与长株潭都市圈存在功能重叠,难以独立承担“副中心”的辐射任务。

常德的城市规模(中等城市体量)和产业结构(以农业、传统制造业为主)也限制了其作为副中心的潜力:

城市规模:2024年常德城区人口约90万,远低于衡阳(约150万)和岳阳(约120万),难以形成消费、科教等区域性中心。产业层次:常德以食品加工、纺织等传统产业为主,缺乏高新技术产业集群,对周边地区的产业带动能力较弱。