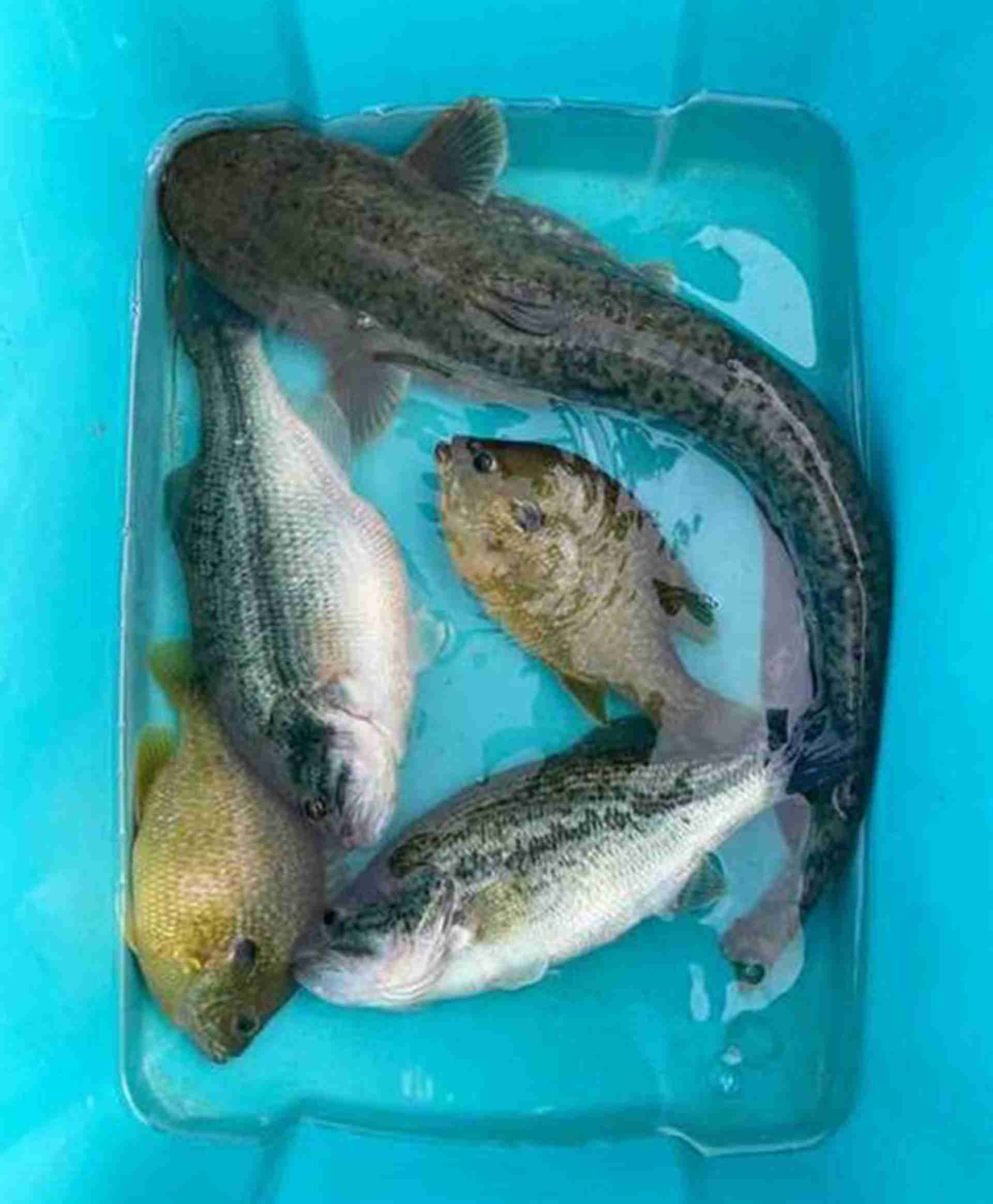

鲈鱼混养搭配,亩产增收数据,水库网围养殖,生物链构建解析

鲈鱼在养殖中很有吸引力,肉质鲜美市场需求不错。但鲈鱼养殖有自己的难点,像对水质要求高,比较活跃好动,饲料转化率也得关注,像是在南方湿热地区养殖,鲈鱼容易出现肠炎等问题。我认识个福建养殖户陈哥,他开始养鲈鱼时很迷茫,投入不少但收益没达到预期,鲈鱼的存活率也不理想。

在水库网围养殖鲈鱼能解决部分传统养殖的痛点。水库水质好、面积大,适合鲈鱼生长。北方的山东有个水库尝试网围养鲈鱼,那里气候干冷,他们采取深水区放养,浅水区种水生植物的办法。比如种菱角这种冷门水生植物,菱角根系可以净化水质,夏天菱角花开吸引昆虫,昆虫入水能为鲈鱼提供天然饵料,同时构建起简单生物链。菱角在夏天生长旺季能起到一定遮阳作用,让鲈鱼有适宜水温。这里通过混养一些冷门的螺类,和鲈鱼形成不同水层的生态平衡。

鲈鱼的混养搭配很关键。像在浙江有养殖场,他们除了鲈鱼还放养河蚌。河蚌能过滤水体中杂质、浮游生物,净化水质。同时,鲈鱼游动捕食能搅动水体,增加河蚌周围的溶氧量。这种混养让鲈鱼生长更好。时间上,养殖前期得2个月精心调水,之后观察鲈鱼和河蚌生长。3年下来,鲈鱼的亩产相比单一养殖增加不少。

还有南方广东地区,有的养殖户会在鲈鱼养殖中套养沙塘鳢。沙塘鳢喜欢在水底活动,吃残饵。鲈鱼游动觅食时搅动的水底物质,正好是沙塘鳢的食物来源。这体现了南北地域虽不同,但都能找到适合本地环境做混养搭配提升亩产。像广东湿热,这种搭配能减少病害。混养后,鲈鱼肉质更紧实,市场售价更高,1年的收益明显提升。

说到鲈鱼的亩产增收,这和多种因素相关。以江苏某个水库养殖为例,他们刚开始养殖鲈鱼时不注重水生植物的搭配,单纯依靠饲料投喂。结果水质波动大,鲈鱼的生长受到影响,亩产也上不去。后来他们种了芡实这种耐污能力不错的水生植物。芡实叶子大,能遮挡部分阳光,在夏天给鲈鱼营造较好水温环境。根还能吸附水中营养元素,抑制藻类疯狂生长。在这过程中,鲈鱼的粪便为芡实提供养分,同时吃芡实生长带来的小型生物。混养3年,鲈鱼亩产从原来不高的数值提升很显著。

不同水生植物在鲈鱼养殖中的效果对比明显。像苦草在北方的干冷水库里,冬季仍能有一定存活量,对来年水质净化很有利。它的根能稳定底质。菱角在山东干冷地区夏季生长旺盛,遮光效果好。菱角果还能作为池塘里的点缀。芡实适应性广,在南方湿热地区广东或者北方干冷地区都能生长。其莲蓬可以喂一些小型水生动物,丰富食物链。铜钱草在南方温暖潮湿的地方繁殖快,净化水质效率不错,但在北方干冷地区有冻伤风险。

网围养殖鲈鱼的生物链构建是个大学问。比如在湖南的某个水库,养殖户在鲈鱼养殖中加入小龙虾。小龙虾能翻动底泥,让底质中的营养释放到水中。这样水中的藻类繁殖起来,成为小鱼的食物,小鱼又被鲈鱼捕食。这个生态系统里有水生植物固着底泥,藻类进行光合作用,小鱼虾在中间环节,鲈鱼在顶端,相互依存。不同季节有不同表现,到了秋季,小龙虾繁殖,小鱼因食物丰富长得快,鲈鱼食源充足。

再看河南的一个养殖场景,那里属于平原,有人尝试在小池塘混养鲈鱼和泥鳅。泥鳅喜欢在泥中钻洞,能松动底泥,泥中的微生物进入水体,又被浮游生物利用。鲈鱼不挑食,能捕食泥鳅逃窜时带出的小虫子。这里的水生植物是蒲草,夏季蒲草茂盛,能给鲈鱼和泥鳅遮暑。蒲草叶子划破水面,增加水体溶氧。这一带混养2年,鲈鱼和泥鳅的产量都增加了,亩产效益可观。

鲈鱼和其他鱼类的混养也有讲究。在江西的某个湖边养殖场,有混养草鱼的案例。草鱼食草,在池塘里吃掉过多杂草,减少水体浑浊。同时草鱼产生的粪便又是很好的肥料,促使水生植物生长。鲈鱼则捕食草鱼剩饵和草鱼不能吃的浮游动物。这里的地域属于亚热带湿润地区,在夏天时,这种混养方式能很好应对高温和高密度养殖压力。

时间对鲈鱼养殖影响不小。新挖的池塘在北方黑龙江,初期水质较硬。养殖户引进鲈鱼后,搭配养殖螺蛳和多种水生植物。螺蛳吃掉石缝和水底的藻类。水生植物像金鱼藻耐寒性较好。养殖前期2个月要持续检测水质,后面随着植物扎根、螺蛳繁衍,水质逐渐改善。3年里,鲈鱼逐渐适应水质,亩产收入慢慢上升。

鲈鱼的养殖成本除了鱼苗和饲料,还在于混养品种的选择和管理。在云南的一些山区湖泊,养殖户会混养罗非鱼。罗非鱼耐低氧,在湖底拱泥觅食能松动底质,增加溶氧。鲈鱼吃罗非鱼捕剩下的浮游生物。这里水生植物种的是水葫芦,繁殖快能快速吸收水中营养。但水葫芦需管控,不然会影响湖区生态。在云南这样四季温差不大但雨季湿热的地区,不同季节管理方式不同,鲈鱼亩产稳步增长。

我们在很多地方看到鲈鱼混养的新尝试。像在河北的一些小水体养殖。有养殖户尝试混养黄颡鱼。黄颡鱼夜间活动捕食,白天躲在水底礁石等缝隙。鲈鱼也是活跃的鱼类,二者空间分布有互补。这里的水生植物种植了菹草,它对水质的要求不是特别高,枯萎时能释放营养物质,给水体补充肥力。不同地域因为水质和温度差异,鲈鱼混养搭配要因地制宜,以实现亩产增收。

鲈鱼养殖中的病虫害防治也与混养生物链有关。在四川的一些鱼塘,有养殖户在鲈鱼养殖中发现鲈鱼易得寄生虫病。后来引入了一级水葫芦,水葫芦能吸收水中多余营养,减少寄生虫滋生环境。同时,鲈鱼和黄鳝混养。黄鳝会吃掉池塘边和水生植物上的寄生虫,这样鲈鱼患寄生虫病的几率降低,亩产能维持稳定增长。

在水产养殖竞争激烈的当下,鲈鱼混养模式从各地实践中证明是行之有效的亩产增收手段。从东北的冰下养殖到南方的热带养殖,从大型水库网围养殖到小面积池塘散养,鲈鱼混养模式不断适应地域、环境和市场需求。比如在云南西双版纳一些特色养殖中,鲈鱼与罗氏沼虾混养,虾的活动搅动水体,水草如狐尾藻生长茂盛,形成良好生态。

很多养殖户在鲈鱼混养时遇到过困惑。福建有个养殖户李姐,刚开始混养时不了解植物和鱼的习性。种了大片荷花,但鲈鱼喜欢在水体的中上层活动,荷花占的空间对鲈鱼活动有影响。后来调整为菱角与菖蒲混种,效果就好很多。北方辽宁有个养殖户老孙,他所在地区冬季寒冷漫长,鲈鱼和水葫芦搭配养殖时,水葫芦没做好冬季管控,第二年春天水质受影响,鲈鱼亩产下降。这些都给后来者经验。

不同地区鲈鱼混养搭配差异大。海南属于热带地区,水温高,鲈鱼生长快。当地养殖户混养九孔鲍,九孔鲍吸附在礁石上,其分泌物营养丰富。鲈鱼游动带来水流,利于九孔鲍采食浮游生物。这里的植物是喜温的铜钱草。而在新疆一些有条件的养殖点,冷水环境下养殖鲈鱼,混养哲罗鲑。二者对环境要求不同又互补,水生植物的选择需适应冷水,像冰藻类,这一区域的鲈鱼养殖发展出独特模式。

我们身边有好多鲈鱼养殖的故事。就像在湖南岳阳的一些养殖户,在鲈鱼养殖中混养了鳜鱼。鳜鱼是肉食性鱼类,会把鲈鱼未吃完的鱼虾残骸吃掉,减少水质污染。这里水生植物是苦荬菜,有很强的耐污和修复能力。南方炎热潮湿,在高温季节,需要更频繁监测水质,调整混养比例。3年下来,岳阳这些养殖户的鲈鱼亩产和品质都有提升。

鲈鱼养殖是个综合性的工作。在浙江舟山,养殖户除了鲈鱼还混养贻贝。贻贝吸附在养殖网围或者礁石上,吃海水中的浮游藻类等。鲈鱼的游动让海水流动,给贻贝带来更多食物。这里的水生植物是海带。不同季节海水温度、营养盐浓度变化。春夏季水温回升,海带生长快,贻贝繁殖也快,这期间鲈鱼的饵料更丰富,亩产有望增加。各地鲈鱼混养依据地域特点不断创新。

鲈鱼混养模式的亩产增收效果显著。在山东烟台的某些水产养殖场,鲈鱼和刺参混养。刺参喜欢栖息在水底礁石缝隙,能疏松底质。鲈鱼游动时搅动的水让刺参有更多摄食机会。这里水生植物有裙带菜,其生长能吸收多余营养。北方寒冷地区,冬季养殖管理得当,这3年鲈鱼和刺参的亩产都有可观收益,为养殖户增收不少。而且这种模式也符合环保理念。

在四川的一些山塘水库,养殖户混养鲈鱼和中华秋沙鸭。这听起来很奇特,其实有依据。秋沙鸭吃水中的小鱼小虾,会把吃剩的骨头等留给鲈鱼。这里水生植物种的是黑藻,黑藻繁殖快,能提供很好的隐蔽场所。西南山区气候多变,不同季节管理方式不同。鲈鱼在这种混养模式下,生长更健康,亩产增加,而且品质好,在市场上很有竞争力。

鲈鱼混养搭配要依据当地生态。在广西的一些水域,养殖户混养罗非鱼和生菜。罗非鱼吃水中的藻类和浮游生物,生菜吸收水中养分。鲈鱼捕食剩余食物。这里水域属于亚热带,冬季较短。2个月冬季和夏季高温时期管理有很大区别。这种混养模式3年下来,鲈鱼亩产稳定增长,而且生菜还能为养殖水面增添景色,实现生态和经济的双重效益。

不同的鲈鱼混养模式在不同地域都有独特优势。在内蒙古部分有湖泊的地方,有养殖户尝试混养三文鱼。这里水温低,三文鱼适应冷水环境。鲈鱼与三文鱼混养,利用不同水层的空间。水生植物选狐尾藻,狐尾藻能净化水质。北方寒冷地区的养殖要特别注意水温调控。1年的数据表明,这种混养模式下鲈鱼亩产能有所增加,而且三文鱼也能健康成长。

鲈鱼混养中的生物链平衡很微妙。比如在湖南宁乡的一些小水体养殖中,养殖户混养鲶鱼和菱角。鲶鱼喜欢在水底拱泥找食物,搅动底泥使营养物质释放。菱角的根系吸附在底泥和水中。鲈鱼捕食鲶鱼捕剩下的食物。宁乡属亚热带湿润气候,4 - 9月高温多雨季节,要防止水体富营养化。经过2年多实践,鲈鱼亩产在这种混养模式下达到较好水平。

鲈鱼养殖中的混养搭配是不断探索的过程。在陕西的一些水库,养殖户混养黄河鲤和香蒲。黄河鲤游动能力强,活动范围大。香蒲是湿生植物,能净化水质、提供栖息地。鲈鱼在这个混养体系里能获得更好的生长环境。北方干冷地区冬季管理重点在保持水体溶氧和生物活性。3年养殖数据对比,鲈鱼亩产得到提高。

鲈鱼的混养搭配涉及到许多生态元素。在台湾的一些养殖池塘,除了鲈鱼还养殖樱花虾。樱花虾是小型的淡水虾,以浮游生物为食。鲈鱼捕食剩饵和病弱虾体。这里的水生植物是水蕹菜,水蕹菜生长茂盛能吸收水体中的营养物质,净化水质的同时为池塘中的生物提供栖息场所。台湾气候温暖湿润,在1年不同的季节里,养殖户根据樱花虾和鲈鱼的生长需求调整水蕹菜的种植密度。这种混养模式已经持续3年,鲈鱼的亩产以及品质都有了明显的提升,并且樱花虾也成为了养殖池塘中的一个重要产出品。

在湖南常德的一些湖泊中,养殖户尝试了鲈鱼混养小龙虾的模式。常德属于亚热带季风性湿润气候。夏季高温时,小龙虾活动频繁,挖掘湖底淤泥,使淤泥中的营养物质浮出水面,为浮游生物提供了养分,而浮游生物是鲈鱼的食物来源之一。同时,小龙虾在夜间出来觅食,与白天活动的鲈鱼在水体的上层和下层形成了错峰活动和觅食的状态,避免了空间的竞争。

这里的水生植物选择了苦草。苦草在夏季生长旺盛,它的叶片细长,在水中能有效地降低水体的流速,使得水体中的溶氧能够更加均匀地分布。而且苦草的根系比较发达,能够固定底泥,防止底泥中的有害物质大量释放到水体中。经过3年的养殖尝试,这种混养模式的鲈鱼亩产量比单纯养殖鲈鱼提高了不少。

北方的辽宁盘锦有一些盐碱水域,养殖户在这里探索鲈鱼与河蟹的混养。盘锦的盐碱水域环境特殊,对养殖品种的要求很高。鲈鱼能够适应盐碱环境的一定盐度和硬度范围,河蟹则可以在盐碱地的水底挖掘洞穴。河蟹在挖掘洞穴的过程中会使底质疏松,有利于池塘底部的微生物生长,这些微生物又能分解有机物质,改善水质。这里的水生植物选择碱蓬。碱蓬是一种耐盐碱的植物,在盐碱水域中生长良好。碱蓬的枝叶可以起到一定的遮阳作用,减少水温的剧烈波动。经过2年的养殖,鲈鱼的亩产在混养模式下有了显著的增长。

四川乐山的一些鱼塘里,养殖户混养鲈鱼和岩原鲤。乐山地区气候湿润。岩原鲤是中下层栖息的水生动物。鲈鱼在水体中上层游动觅食。岩原鲤以藻类、有机碎屑等为食。二者的粪便又能为水生植物提供养分。这里的水生植物种的是菰。菰在水体中生长,能为一些小型水生动物提供栖息之所。乐山的这种混养养殖经过多年的实践,鲈鱼的亩产稳定增长的同时,还带动了渔业的多元化发展。

鲈鱼混养模式在不同地域呈现出不同的发展态势。在云南的普洱,气候温和湿润。养殖户在鲈鱼养殖中混养了罗氏沼虾。罗氏沼虾生长速度快,食性杂。它在养殖水域中活动时能够促进水体中营养物质的循环。这里的水生植物选用了狐尾藻。狐尾藻在水底的生长,能够吸附水中的悬浮颗粒,净化水质。经过1年多的精心养殖,鲈鱼的亩产在这种混养模式下得到提升,并且产品品质良好。

在南方的广东阳江,养殖户混养鲈鱼和海马。阳江临近大海,海水资源丰富。海马是一种名贵的中药材,喜欢栖息在藻丛或海韭菜繁生的潮下带海区。养殖户利用水族箱在高盐环境下养殖海马,利用池塘养殖鲈鱼。海马的粪便和未吃完的食物残渣进入池塘后成为鲈鱼的饲料来源;同时,池塘水经过净化后可以部分用于海马的生态水体调节。海马与鲈鱼的互补养殖模式,是一种创新的养殖方式。

在这3年的探索中,通过不断调整二者比例和养殖环境控制(例如水温、水质盐度等参数。)阳江地区鲈鱼亩产实现了增长,而且海马的养殖也取得了不错的效益。

我们在探讨鲈鱼混养时,不能忽视地域差异带来的影响。比如在海南定安,气候炎热,这里尝试鲈鱼与蝴蝶兰虾混养。蝴蝶兰虾在炎热的水温环境下生长迅速。它们在水中游动时会带动水体流动,从而使水中溶氧分布更均匀。这有利于鲈鱼的生长。这里的水生植物有海菖蒲等适应热带环境的种类。这些水生植物的生长状况和在生物链中的作用,以及鲈鱼亩产的情况与北方寒冷地区有极大不同,展现了地域特色。

总之,鲈鱼混养模式各地都有发展,虽模式、动植物选择、效益受地域环境影响,但都有增收可能。你所在的地方有没有什么独特的鲈鱼混养经验或者有趣的案例呢?