1954年,毛主席设宴款待郑洞国,席间询问:你儿子目前什么情况?

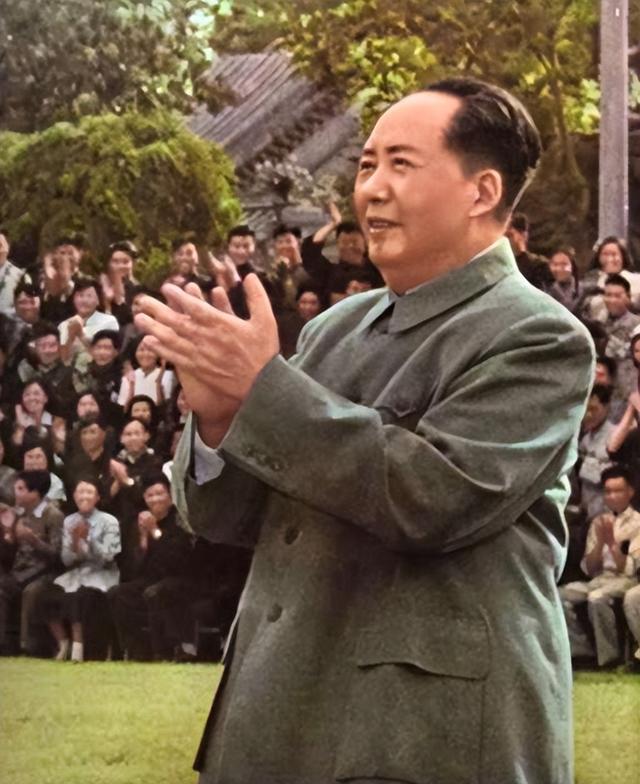

1954年的一个上午,中南海内一场看似平常的家宴却暗藏玄机。宴席上,毛主席与昔日的抗日名将郑洞国相对而坐,烟雾缭绕间,一个关于儿子的问题道出了领袖对这位曾经对手的深切关怀。谁能想到,就在几年前,郑洞国还是在长春战役中被击败的国民党将领。从被俘虏的预期到被温情感化,从思想转变到重获重用,这位抗日名将的人生轨迹在新中国成立后发生了戏剧性的转折。当毛主席亲自为他点烟的那一刻,郑洞国内心的震撼与感动,预示着一个老将军的新征程即将开启。

抗日名将 命运多舛

在中国抗日战争的历史长河中,郑洞国将军是一位令人敬佩的军事指挥官。他指挥过无数次对日作战,为中华民族的抗战事业立下了汗马功劳。

在那个战火纷飞的年代,郑洞国带领部队与日军展开了多场殊死搏斗。他的军事才能和爱国情操,为当时的国民政府赢得了重要战果。

战争年代里,郑洞国的部下对这位将军怀有深厚的感情。他们敬重将军的为人,也感念将军对部队的关怀。

但历史的车轮滚滚向前,国共内战爆发后,郑洞国却站在了历史的对立面。在长春战役中,他率领的部队最终被人民解放军包围。

战役中发生了一件不为人知的事。郑洞国的部分部下在接触人民解放军后,认识到了国民党统治的腐朽。他们暗中与解放军达成协议,为将军谋划了一条生路。

这些部下精心策划,在战役结束时制造了一种和平投降的假象。他们希望郑洞国能够体面地离开国民党阵营。

战后,解放军高级将领肖劲光向郑洞国发出了晚宴邀请。这场晚宴背后,其实暗含着毛主席对郑洞国的特殊关照。

然而当时的郑洞国并不知道这一切。他带着戒备心理赴约,在整个宴会过程中都保持沉默。

肖劲光看出了郑洞国的心结,便开诚布公地表达了党和人民对他的期待。这番真诚的交谈,让郑洞国逐渐放下了思想包袱。

这段特殊的经历,成为了郑洞国人生的重要转折点。他由此开启了新的人生篇章,走上了为新中国服务的道路。

整个过程中,共产党对郑洞国采取了宽容的政策。这种以德服人的方式,让这位老将军深受感动。

思想转变 从心归顺

郑洞国接受了肖劲光的邀请后,主动向组织提出了一个请求。他表示需要一段时间来沉淀自己,研读毛主席的著作,以便更好地为新中国效力。

党组织尊重了郑洞国的选择,为他创造了学习的条件。在这段时期,他开始系统地学习毛泽东思想,研究共产党的理论。

通过深入研读,郑洞国对共产党的理念有了全新的认识。他逐渐明白了中国共产党的初心和使命,也看清了国民党统治的本质问题。

在新中国成立后,郑洞国来到了上海。这座他曾经熟悉的城市,如今呈现出焕然一新的面貌。

昔日的上海曾是一个充斥着混乱和罪恶的城市,被称为"冒险家的乐园"。街头巷尾游荡着土匪和流氓,治安状况令人担忧。

但在共产党的领导下,上海发生了翻天覆地的变化。秩序井然的街道,繁忙有序的码头,朝气蓬勃的工厂,处处展现着人民当家作主的新气象。

郑洞国走在上海的街头,亲眼目睹了这座城市的巨大变迁。整洁的街道上不见了流氓地痞,码头上的工人精神抖擞。

工厂里机器轰鸣,工人们干劲十足。商店里物品丰富,市民们安居乐业。这一切都让郑洞国感受到了共产党治理的能力。

比较新旧上海的巨大反差,郑洞国不禁发出了由衷的感慨。他深深认识到自己过去追随国民党是一个多么错误的选择。

这次上海之行,成为了郑洞国思想转变的重要节点。他看到了共产党领导下的新中国欣欣向荣的发展前景,坚定了追随共产党的决心。

通过实地考察和亲身体验,郑洞国对共产党的认识更加深刻。他看到了共产党不仅有强大的军事实力,更有出色的治理能力。

这种发自内心的认同,让郑洞国彻底放下了思想包袱。他开始积极投身新中国的建设事业,为国家发展贡献自己的力量。

中南海宴 领袖显真情

1954年的一个上午,中南海内洋溢着祥和的气氛。毛主席特意设宴,邀请郑洞国、贺龙、叶剑英等人前来做客。

接到邀请的郑洞国立即动身前往中南海。一路上,他回想着这几年的经历,感慨万千。

到达中南海后,几位老将军与毛主席见面寒暄。大家很快就落座,开始了轻松愉快的交谈。

宴席间的气氛渐渐热络起来,毛主席和郑洞国不约而同地想抽支烟。这个普通的场景,却因为一个细节变得意义非凡。

毛主席拿出一盒香烟,取出两支。他没有直接点燃自己的香烟,而是先拿起火柴,为郑洞国点上。

这个看似平常的动作,展现出了一国领袖的平易近人。毛主席对待昔日对手的态度,体现了共产党的胸襟和气度。

烟雾缭绕中,毛主席开始询问郑洞国的近况。话题很快就转到了郑洞国的儿子身上,毛主席关切地问道:"你儿子目前什么情况?"

郑洞国向毛主席介绍说,自己的儿子刚从上海同济大学毕业。现在在沈阳的一个建筑部门工作,还没有成家。

听完郑洞国的回答,毛主席点头表示赞许。他鼓励郑洞国既要关心家庭生活,也要继续为人民服务。

毛主席的话语中充满了对老将军的期望。他强调郑洞国还年轻,要在工作中多向社会学习,向人民学习。

整个宴会持续了很长时间,气氛始终温馨融洽。这不仅仅是一场简单的家宴,更是一次深具历史意义的会面。

通过这次宴会,毛主席向全社会传递了一个重要信息。只要真心悔改,愿意为人民服务,党和政府就会以诚相待。

毛主席对郑洞国表现出的关怀不是偶然的。从长春战役后的特殊安排,到后来的多次关心,都体现了共产党的政策。

这场中南海家宴,成为了新中国统战工作的一个生动典范。它展示了中国共产党在争取人心方面的智慧和胸怀。

重获重用 再展宏图志

中南海的家宴结束后不久,一个重要的历史时刻即将到来。第一届全国人民代表大会的召开,标志着新中国的政治制度进入了一个新的阶段。

会议期间,毛主席提出了一个重要提议。他建议任命郑洞国为国防委员会委员,这个提议得到了与会代表的一致赞同。

这个任命不仅是对郑洞国个人能力的肯定,更是对他政治觉悟的认可。从一个昔日的国民党将领到新中国的国防委员,郑洞国的人生实现了质的飞跃。

在新的岗位上,郑洞国展现出了非凡的才干。他将自己在军事方面的丰富经验,用于新中国的国防建设事业。

郑洞国的儿子也在这个时期有了新的发展。从同济大学毕业后,他在沈阳的建筑部门工作表现优秀。

父子二人都在各自的岗位上发挥着重要作用。这正印证了毛主席在家宴上说的话:要在工作中继续学习,为人民做实事。

郑洞国的转变影响深远,他的经历成为了一个典型案例。这个案例展示了中国共产党在统战工作中的智慧和成就。

通过对郑洞国的培养和重用,党展现出了海纳百川的胸怀。这种政治智慧,为新中国凝聚了更多的人才力量。

在后来的岁月里,郑洞国继续为国家建设贡献力量。他的表现证明,毛主席当初的决定是多么的英明。

郑洞国的成功转变,也坚定了更多人追随共产党的决心。这种示范效应,对新中国的政治稳定产生了积极影响。

从抗日名将到国防委员,郑洞国的人生经历跨越了中国近代史上最动荡的年代。他的故事成为了一段佳话,被后人传颂。

这段历史告诉我们,只要立场正确,真心悔改,党和人民就会给予机会。郑洞国的例子,成为了新中国政治宽容的一个缩影。

他的经历也证明,共产党的政策既讲原则,又富有人情味。这种政治智慧,为新中国的发展积累了宝贵的经验。

在新中国的历史上,郑洞国的转变是一个精彩的注脚。这个故事展现了中国共产党的政治智慧和历史担当。