河南南阳的秋夜,32岁的罗大美在化妆间卸下最后一抹油彩。手机屏幕亮起时,他未曾想到这个来自"朋友"的邀约会成为生命终点。这场震惊全国的熟人作案,不仅撕开了熟人社会的温情面纱,更折射出数字时代人际关系面临的深层危机。

中国司法大数据研究院2023年数据显示,熟人犯罪占比已攀升至刑事案件总量的63.8%。这个数字背后,是无数个类似罗大美的悲剧在重演。当我们习惯性地把"朋友"二字等同于安全时,现实的残酷总在不经意间击碎这种幻觉。

心理学中的"亲近偏差"理论揭示,人类对熟悉面孔的警惕性会降低70%。就像罗大美对那位反复邀约的"朋友",即便心存疑虑,依然选择赴约。这种心理机制本是人类社群生存的进化优势,但在利益至上的现代社会,却成了致命的弱点。

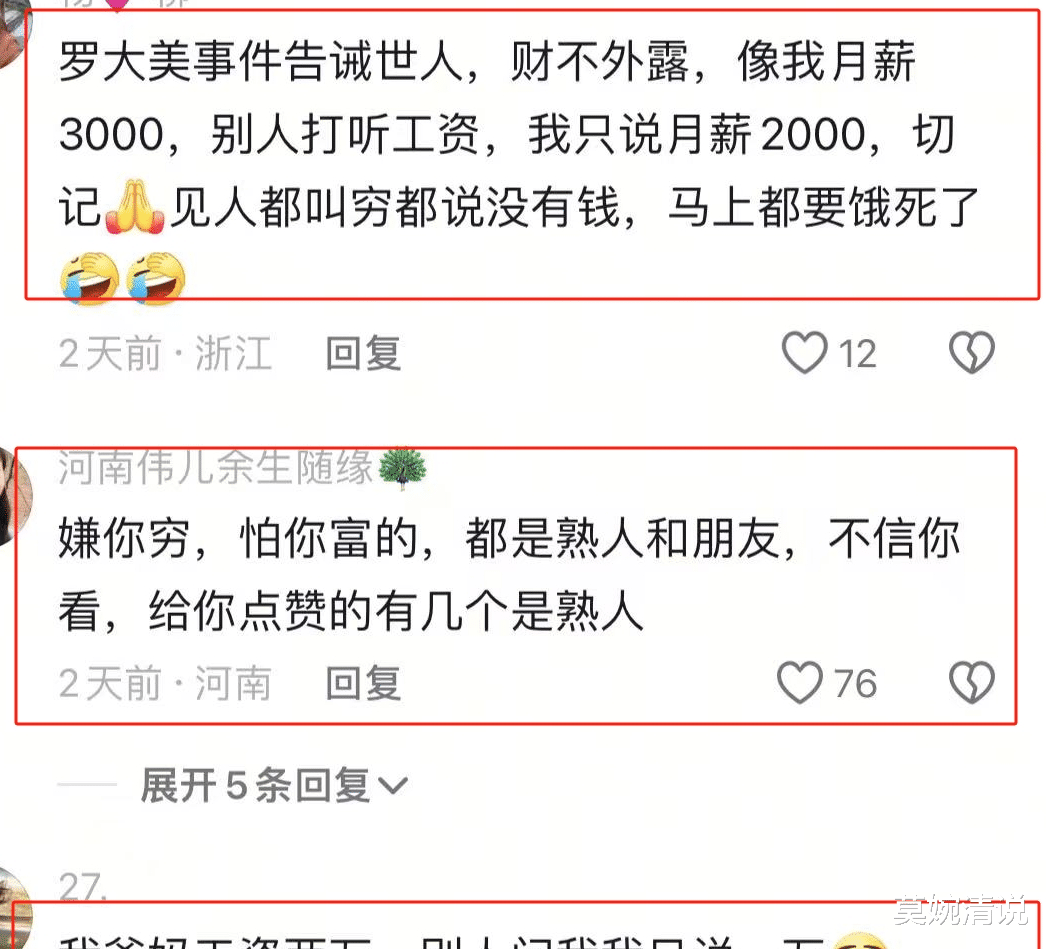

北京师范大学社会学院最近发布的《数字社交关系调查报告》显示,78%的受访者认为"微信好友"中真正值得信任的不足20人。这种认知撕裂正在制造新型社交焦虑——我们既需要熟人网络带来的便利,又不得不提防随时可能刺出的暗箭。

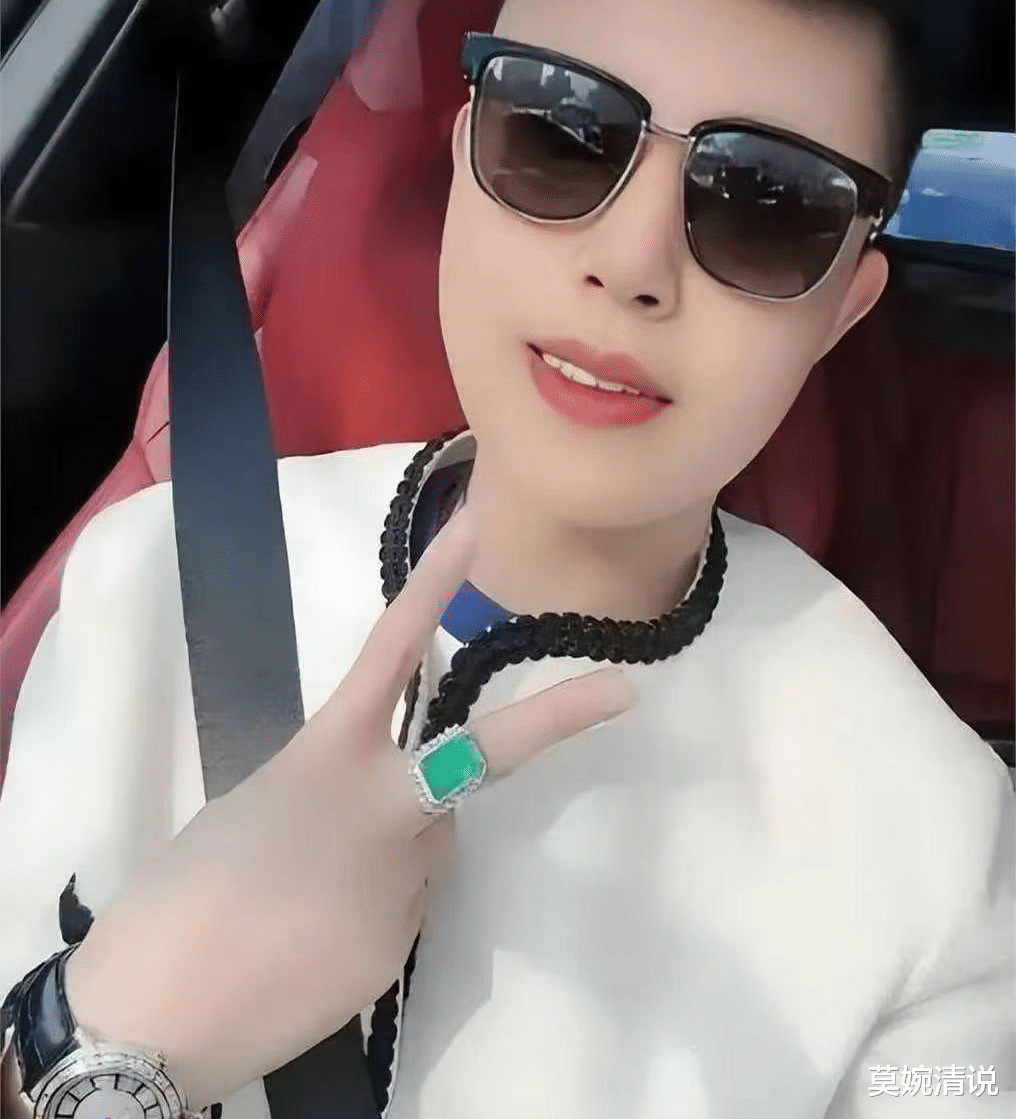

罗大美在某短视频平台的古风变装视频获赞超百万时,命运的齿轮已然开始转动。那些精心设计的"偶遇"、"求助",不过是犯罪分子通过社交动态构建的精准画像。中国互联网信息中心数据显示,2023年因社交平台暴露隐私导致的犯罪案件同比激增45%。

重庆发生的"网红民宿主遇害案"与罗大美案惊人相似。29岁的民宿老板小夏常在抖音展示别墅和豪车,最终被常来串门的"老顾客"绑架勒索。办案民警发现,凶手手机里存着事主近半年的所有短视频,连日常出行规律都摸得一清二楚。

这种"数字裸奔"现象催生了新型犯罪模式。犯罪心理学专家李教授指出:"现代劫匪不再需要踩点蹲守,他们只需要关注你的朋友圈。"当我们在社交平台分享新购的奢侈品、定位高档餐厅时,无异于在暗网黑市挂出了自己的"价格标签"。

三、财富与人性的博弈:生存智慧的重构大衣哥朱之文的"土味生存哲学"在当下显得尤为珍贵。这位年收入过千万的农民歌手,至今保持着穿补丁衣服下地干活的习惯。他的抖音账号从不展示住宅内部,儿女直播也严禁出现贵重物品。这种近乎偏执的低调,在山东菏泽农村形成独特的"朱之文现象"——村民们自发组建护卫队,用最原始的方式守护这份难得的清醒。

财富管理专家提出的"三段式露富法则"正在中产阶层流行:可见资产不超过总资产的30%,社交平台展示的消费不超过月收入的10%,对熟人提及的收入要自动打七折。这种策略不是虚伪,而是建立在对人性幽微的深刻认知之上。

广东某上市公司高管的做法更具启示性。他在老家始终以"厂里打工"自居,却暗中设立教育基金资助贫困学子。这种"暗线慈善"既守护了财富安全,又实现了社会价值,堪称现代版的"大隐隐于市"。

结语深夜刷到罗大美最后那条变装视频时,评论区依然有粉丝在追问"姐姐什么时候更新"。那些精致的汉服造型永远定格在2023年的夏天,成为数字时代最残酷的寓言。当我们重新审视"朋友"的定义,或许该学会在信任与戒备之间找到新的平衡点。毕竟,真正的安全不是活在楚门的世界,而是懂得在阳光下为自己留一道影子的智慧。你的手机相册里,是否也藏着不该被看见的故事?