I. 引言:一颗小小的乒乓球,引发一场巨大的风暴

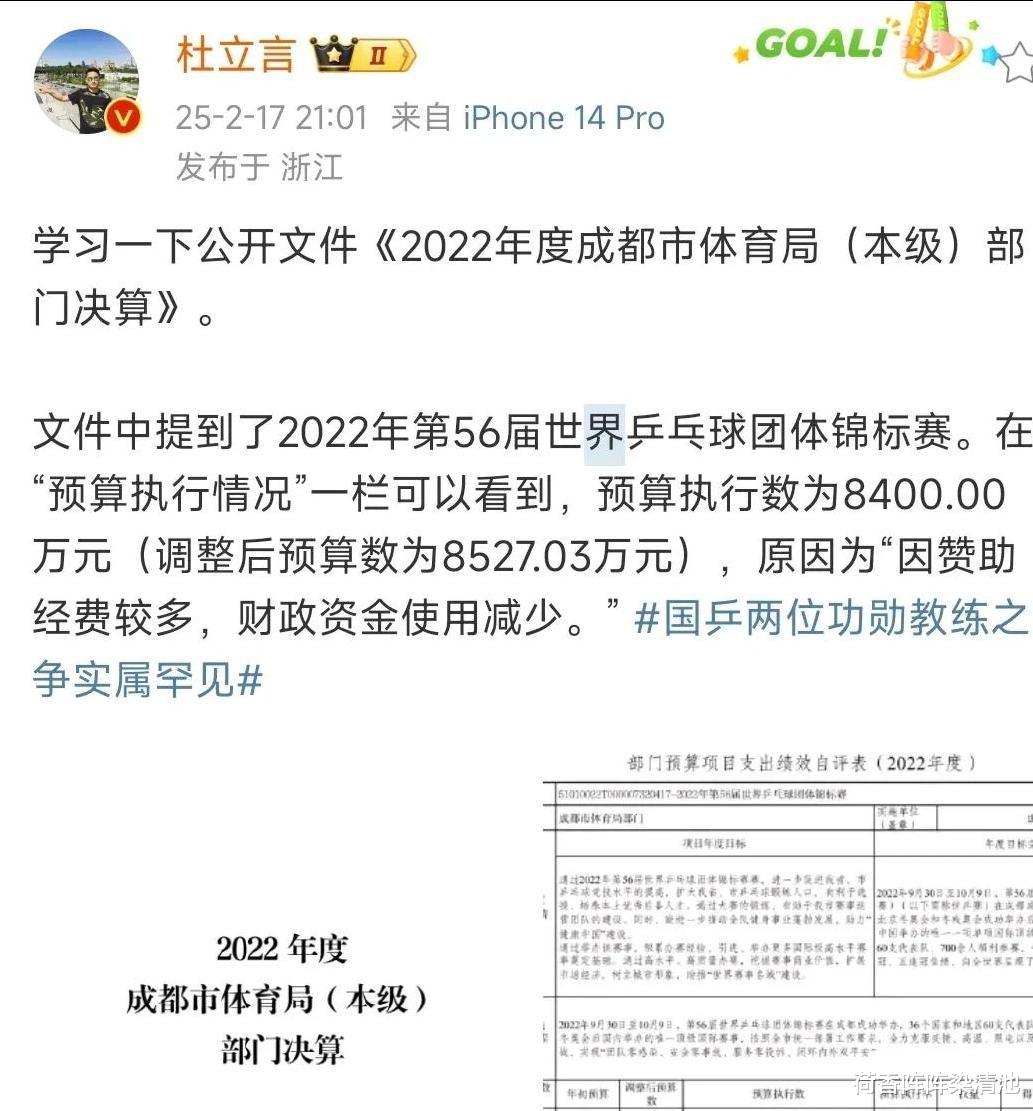

成都举办了世界乒乓球团体锦标赛。然而,这场备受瞩目的赛事却因为一个数字而蒙上阴影:8527万元的巨额预算。这个数字,远超此前公布的8400万元,并在著名体育记者杜立言的爆料后,引发了公众的强烈质疑和广泛的社会关注。这不仅仅是一场体育赛事的预算问题,更是关乎体育管理体制的透明度、资金使用的合理性以及反腐倡廉的深刻命题。本文将深入探讨成都世乒赛8527万预算事件,分析其背后的争议,并探讨未来如何避免类似事件的发生。

II. 预算的质疑:8527万元的去向何方?

8527万元,对于一场国际性体育赛事来说,究竟是合理还是过高?这是摆在公众面前的首要疑问。质疑主要集中在以下几个方面:

* 资金去向不明: 尽管最终预算数字公布,但具体资金的分配和使用情况却缺乏透明度。公众无法得知这巨额资金是如何分配到场地租金、运动员住宿、赛事运营、宣传推广等各个环节的,这使得质疑声浪愈演愈烈。与之形成对比的是,成都2022年9月正值疫情封控时期,城市运行成本巨大,而这笔巨额预算的投入是否与当时的大环境相符,也引发了热议。

* 与其他赛事相比性价比低: 将成都世乒赛的预算与其他同级别甚至更高级别的国际赛事进行比较,可以发现其性价比存在争议。一些观点认为,相较于其他国际体育赛事的投入产出比,成都世乒赛的预算显得过高,缺乏合理的经济效益分析。

* 可能存在的违规操作: 部分公众担心,巨额预算的背后可能存在着利益输送或者其他违规操作。缺乏公开透明的财务审计,更容易滋生这种担忧,也加剧了公众的愤怒和不信任。

成都球迷的愤怒情绪在网络上迅速发酵,成为了推动事件进一步发展的重要力量。他们对资金的去向以及赛事管理的规范性提出了强烈质疑,要求相关部门做出回应和解释。

III. 观点碰撞:国球荣耀与理性质疑的博弈

围绕成都世乒赛8527万预算,社会上出现了截然不同的观点:

* 支持方观点: 部分人士认为,乒乓球作为中国的“国球”,拥有广泛的群众基础和国际影响力。举办高水平的世乒赛能够提升国家形象,促进国际体育交流,这笔预算投入是值得的。他们强调赛事的成功举办为国家带来了软实力的提升,这部分价值难以用金钱来衡量。

* 反对方观点: 更多人则持批判态度,他们认为,即使乒乓球是国球,也不应该以牺牲透明度和合理性为代价。8527万元的巨额预算与实际产出并不成正比,缺乏有效的成本控制和效益评估。他们呼吁要加强对体育赛事的资金管理,提高预算的透明度,避免资源浪费和腐败行为的发生。

IV. 后续与展望:拨开迷雾,走向更加透明的未来

成都世乒赛8527万预算事件,暴露了中国体育赛事管理中存在的问题,也为未来的体育赛事管理提供了宝贵的教训。

* 加强资金使用透明度: 未来需要建立更加完善的赛事预算管理制度,对资金的使用进行全程跟踪和审计,并及时向公众公布相关信息,以增强透明度和公信力。

* 提升监管力度: 相关部门需要加强对体育赛事资金的监管力度,严肃查处违规行为,构建有效的问责机制,才能有效预防类似问题的再次发生。

* 刘国梁的责任: 作为国乒乒联副主席和WTT董事会主席,刘国梁需要对赛事预算和运营进行严格管理,承担起相应的责任。这不仅关系到国乒的形象,更关系到中国体育事业的健康发展。

* 反腐倡廉: 此事件也再次警示我们,必须加强体育领域的廉政建设,坚决打击腐败行为,维护体育的公平正义和良好形象。

V. 结论:不止是8527万元

成都世乒赛8527万预算事件并非孤立事件,它反映了中国体育管理体制中存在的一些深层次问题,例如资金管理的透明度不足、监管机制不够完善以及问责机制缺失等。只有通过改革和完善这些机制,才能确保公共资金得到合理有效的使用,推动中国体育事业健康、持续地发展。这不仅仅是关于8527万元的讨论,更是关于体育事业未来发展方向的深刻思考。 我们需要从这场风波中吸取教训,建立更加透明、高效、廉洁的体育管理体系,让体育真正回归为人民服务的本质。 只有这样,才能确保每一分钱都花在刀刃上,才能让体育事业在阳光下健康成长。