1876年,清廷派出了一位特使者前往英国和法国,这是中国历史上第一位驻外公使——郭嵩焘。在见识到英国议会政治的效率、百姓生活的富足后,感叹“三代之治在英吉利”。

并郭嵩焘曾愤然发问:“西洋之富,专在民,不在国家也。岂有百姓穷困,而国家自求富强之理?”此语一出,惊世骇俗。这一句话,直击晚清积弊,然而,这样一位远见卓识的先觉者,却一生备受非议,被骂作“汉奸”“卖国贼”,甚至连家乡人都想烧毁他的房子。

郭嵩焘究竟看到了什么,让他对洋务运动的“本末”之别一针见血,他为何说出“得洋人之道,可以为中国所用”?这样一位警醒时代的“独醒者”,为何反而被当作异类?

1818年,郭嵩焘出生于湖南湘阴一个书香世家。自幼聪慧过人,1847年与李鸿章一同考中进士,进入仕途。

郭嵩焘对西方的认知始于1856年,当时,他奉曾国藩之命前往浙江筹饷,途经上海,初次接触洋人。此前,像大多数士大夫一样,他对“红毛”“鬼佬”充满偏见。这次旅程彻底颠覆了他多年的认知。

彼时的上海已经成为列强在中国的“窗口”。他惊讶地发现,“红毛鬼佬”并非他想象中的粗鄙蛮横,而是彬彬有礼。他惊讶于洋人的房屋窗明几净、葡萄酒甘醇可口,尤其是停泊在黄浦江上的船舰,让他很快意识到中国已经远远落后于欧美国家。

1875年,“马嘉理事件”震动朝野。英国驻华使馆翻译马嘉理在云南被杀,由此引发一场严重的外交危机。为了平息英方怒火,清廷决定派出使者前往英国交涉。郭嵩焘被任命担任首任驻英公使。1876年3月,郭嵩焘启程远赴英国,开始了长达两年的驻外生涯。

在英国期间,郭嵩焘广泛观察西方社会,深入研究其政治、经济和文化制度。他亲眼目睹了议会制度如何运作,工商业如何推动社会发展,普通百姓如何在法律与秩序的保护下生活。

他由衷感慨:“三代之治在英吉利。”他认为,西方之所以富强,不在坚船利炮,而在于国家制度的“本”。他说:“商贾、造船、制器皆末务,朝廷政教为本务。”相比之下,晚清的洋务运动仅仅是购买枪炮、制造机器,完全没有抓住西方文明的根本。

在郭嵩焘看来,“商贾、造船、制器”只是西方的“末务”,而其“本”则是议会制度、法治社会、教育体系的构建。洋务运动的本质,不过是徒有其表的“表面功夫”。

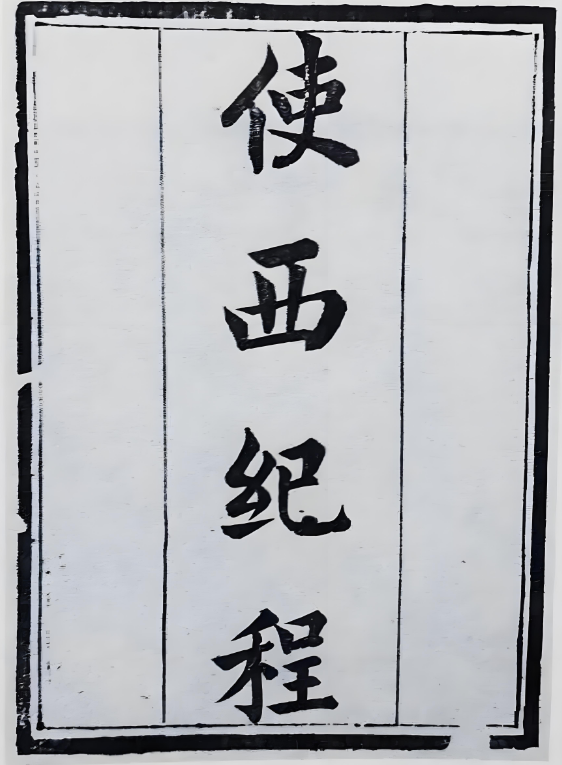

他记录下自己的所见所闻,后整理为《使西纪程》,这本书是中国近代第一部以驻外官员视角写成的西方观察著作。

在《使西纪程》中,他记载了一次议会辩论的场景:议员们唇枪舌剑,却能在制度框架下达成共识。他惊叹道:“西洋之治,举国上下咸尊法律,不独君尊臣卑,而臣亦可问君过。”这种基于法治与民意的政治形式,让他看到了专制体系的巨大缺陷。

郭嵩焘参观了英国的工厂和造船厂。他注意到,机器制造和大规模生产是西方富强的动力,而这一切的背后,是科学技术与商业规则的结合。感叹,中国官办的“洋务”,只是学了些“皮毛”,而没有理解工业革命的根本内涵——“民生”和“市场”。

郭嵩焘超前的思想注定无法被当时的国人理解。以副使刘锡鸿为代表的守旧派,对他的所见所闻嗤之以鼻。刘锡鸿在日记中骂郭嵩焘“数典忘祖”,回国后公开攻击他为“卖国贼”。同僚何金寿上书弹劾他“有二心于英国”。

但郭嵩焘毫不畏惧,直言不讳地指出:“李鸿章求洋人之末务,而忘其本。”洋务运动只学会了造枪炮、建兵工厂,却没有触及西方政治、教育和社会制度这些核心。他也对林则徐的洋务政策提出批评,只因敬重林的人格,才没有公开指责。

郭嵩焘认为英国的富强源于商人阶层的崛起。“西洋之富,专在民,不在国家也。”在中国,士大夫长期轻视商人,将其视为逐利之辈。然而,英国的经验表明,商人不仅是财富的创造者,也是国家强盛的基础。

郭嵩焘指出,国家的富强不能建立在百姓的贫困之上。他批评晚清的政策只注重政府的富足,而忽视民生。他的这番话,在甲午战争后被一再验证:当时的清政府能够再多购买几艘军舰,但面对社会的全面崩溃,却无能为力。

郭嵩焘对中国社会的积弊有着清醒冷静的认识。他认为,中国从秦汉以来积累的封建专制弊端,不是三五十年能够根治的,而需要长达三百年的时间。这与王韬等维新思想家的乐观形成了鲜明对比。王韬曾乐观地预测:“中国不到百年,可用西洋之法而富强。”

郭嵩焘在驻英期间,看到日本的改革。指出,日本能够迅速崛起,是因为进行了全方位的制度改革,而中国的洋务运动只不过是“新瓶装旧酒” 。

郭嵩焘提出,教育是改变社会的根本。他强调,“树人心风俗”为立国之本,而这一过程至少需要两代人才能见效。清末的科举制度固然培养了一批人才,但这些人多半囿于旧思维,无法推动真正的现代化。

郭嵩焘因为超前的观点不断遭到围攻,他家乡的一些人,认为郭嵩焘“中了洋毒”,险些烧了他的房子。

郭嵩焘于1891年郁郁而终。去世前,他在诗中写道:“流传百代千龄后,定识人间有此人。”

郭嵩焘的批评不止于制度,而是对民族性格与文化弊端的深刻反思。 百年后再看郭嵩焘,他的悲哀正是晚清中国的缩影。时代的浪潮下,个体的清醒,往往无能为力。