阅读此文前,诚邀您点击一下“关注”按钮,方便以后持续为您推送此类文章。

拜登删了对华制裁条款,特朗普却等着给中国加税。与此同时,中国还采购了125万吨美国大豆。中美关系是在回暖,还是美国在憋着更大的“后招”?

近日,美国政坛的“闹剧”又添新剧情。现任总统拜登在最后关头签署了临时预算法案,成功避免联邦政府因预算耗尽而关门。为了让共和党“点头”,拜登政府被迫删掉了部分对华制裁条款。看似一场中美关系的缓和,却隐藏着更复杂的博弈。

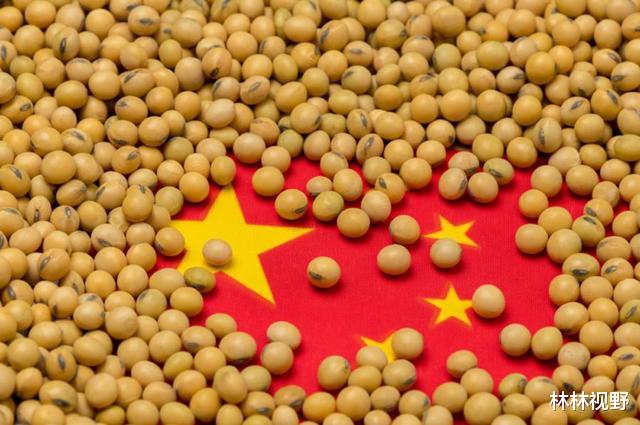

更让人关注的是,中国近期采购了125万吨美国大豆。这一来一回的操作,让不少人开始猜测:中美关系是否真的有回暖的可能?还是说,这只是暴风雨前的“和平假象”?

细看事件脉络,美国削减对华制裁条款,更多是出于党派斗争和经济利益的权宜之计。拜登政府的主要诉求是尽快通过法案,避免联邦政府陷入停摆,而共和党则在推动拜登让步的过程中,为特朗普明年的上台铺平道路。

这也就不难解释,为何特朗普的态度看似矛盾:一方面让拜登删掉了对华制裁条款,另一方面却高调宣称上任后要对中国加征关税。归根结底,这只是特朗普团队的一场“战略延迟”,目的是为其未来更大的制裁和对华政策积攒筹码。

从表面来看,中国的采购行为和美国的删条款似乎是关系回暖的信号。但事实上,隐藏在这些动作背后的,是中美关系更加复杂且长期化的竞争。

1. 拜登的“妥协”:无奈之举还是潜藏暗棋?有人说,拜登删掉对华制裁条款是出于对中美关系的“善意”。但实际上,这更多是一场党派博弈下的被迫妥协。

联邦政府停摆,对拜登政府来说,既是政治危机,也是经济困境。预算迟迟无法通过,将直接导致政府部门瘫痪,影响民众生活。为了避免被共和党彻底拖垮,拜登不得不拿出一些“筹码”,包括暂时搁置对中国的部分制裁条款。

但这并不意味着拜登对中国态度有所软化。这些条款的删除,仅仅是为了解决眼前问题,暂缓党派争斗带来的影响。而从特朗普和共和党的角度看,他们并非对华释放善意,而是想用这一招“逼迫”拜登,让制裁的决策权在明年回到自己的手中。

这就像是一场政治交易,中国被无意间“卷入”,但最终却不可能改变美国对华战略的大方向。

2. 特朗普的算盘:制裁还是新一轮的“组合拳”?与拜登的被动相比,特朗普团队的表现则显得“主动而激进”。在本次预算案中,共和党之所以推动删掉对华制裁条款,并非是要终止对中国的压力,而是希望通过这一操作,将更多筹码握在自己的手里,为未来更强硬的制裁做好准备。

从特朗普的过往执政风格来看,他并不满足于简单的贸易战或单一制裁,而是更倾向于使用多领域、多手段的“组合拳”。这一次,他不仅可能继续加码芯片制裁,还会扩大对中国制造业的打击范围,甚至可能对中高端制造和未来技术领域提前出手。

更重要的是,特朗普已经没有连任压力。他的目标很明确:通过更强硬的对华政策,塑造自己在国际和国内的“硬派形象”。这不仅能为共和党赢得选票,也能进一步压缩中国的战略空间。

3. 中美关系:缓和是假象,竞争才是主旋律从中国采购125万吨美国大豆,到拜登政府删掉制裁条款,很多人误以为中美关系出现了“破冰”。但事实上,这更像是一次利益驱动下的短期交易,背后隐藏的依然是长期的竞争与对抗。

大豆采购,更多是中国出于自身农业需求和粮食安全的考虑。毕竟,美国的大豆供应在全球市场上占据重要地位,而中国是全球最大的大豆进口国。这种贸易行为本质上是互利的,却不意味着双方关系出现实质性改善。

另一方面,美国两党对华的基本立场并没有变化。无论是拜登还是特朗普,都试图在竞争中压制中国的发展。这种竞争不仅体现在经济和贸易上,更体现在技术、军事和国际规则制定等多领域。

美国削减制裁条款,看似是对华政策的松动,实际上是为了“养精蓄锐”,等待更大的动作。而对于中国来说,这种短期的缓和并不值得高兴,反而需要更清醒地认识到,未来的挑战只会更加复杂和艰巨。

4. 自主与冷静:应对外部压力的关键之道在美国对华政策持续施压的背景下,中国的应对策略始终是“以不变应万变”。无论是芯片产业的自主研发,还是对中高端制造业的扶持,中国都在用自己的方式逐步化解外部压力。

从长远来看,中美之间的竞争是一场“持久战”。美国试图通过制裁和关税等手段,延缓中国的崛起,但这种策略的效果正在逐渐减弱。尤其是在科技和制造领域,中国的进步已经让美国感受到前所未有的威胁。

因此,面对美国的挑衅,中国并没有选择正面碰撞,而是通过提升自主创新能力、加强国内经济韧性,逐步减少对外部市场的依赖。这种战略定力,正是中国应对中美关系变化的最大底气。

那么问题来了:特朗普的组合拳能否打得响?中国采购美国大豆,是否会被误解为“妥协”?面对未来更激烈的竞争,中国如何继续保持冷静?对此,你怎么看?