当《封神第二部:战火西岐》以25亿票房成绩收官时,这个曾被寄予厚望的东方奇幻宇宙,却遭遇了前所未有的口碑危机,豆瓣评分从第一部的7.9分滑落至6.8分。

猫眼专业版数据显示,影片次周票房跌幅高达63%,创下暑期档最大跌幅纪录。

面对质疑,导演乌尔善在采访中坦言:“非常遗憾,能力还不足。”

这句诚恳的回应,不仅道出了创作者的心声,更折射出中国电影工业化进程中的深层困境。

自2016年立项至今,《封神》系列已走过7年征程,这个耗资30亿打造的东方奇幻宇宙,曾被视为中国电影工业化的里程碑。

然而,《封神第二部》的上映,却让这个神话遭遇现实重击,通过数据对比,我们可以清晰看到两部作品的差距:

这个表格清晰地展示了《封神》系列第一部与第二部在制作成本、特效镜头、豆瓣评分和次周票房跌幅等方面的对比,以及它们的变化幅度。

观众的不满主要集中在:叙事节奏失衡,战争场面占比过高,文戏铺垫不足;角色塑造单薄,姜子牙、妲己等核心人物缺乏深度;特效审美疲劳,过度依赖视觉奇观,缺乏情感共鸣。

面对质疑,乌尔善的回应显得格外诚恳:“也许是我们在制作方面还有很多能力的不足。”这句话背后,是一个电影人在工业化浪潮中的艰难抉择。

在《封神》系列的创作过程中,乌尔善团队面临着多重挑战……

1. 技术天花板:虽然特效镜头数量增加33%,但顶级特效人才储备不足;

2. 创作自由度:为平衡30亿投资回报,商业元素占比被迫提升;

3. 文化转化困境:将古典神话改编为现代电影语言,存在天然的文化隔阂。

一位参与制作的特效总监透露:“我们用了三年时间研发元神出窍特效,但最终呈现效果还是不够理想。这不是技术问题,而是对东方美学的理解还不够深入。”

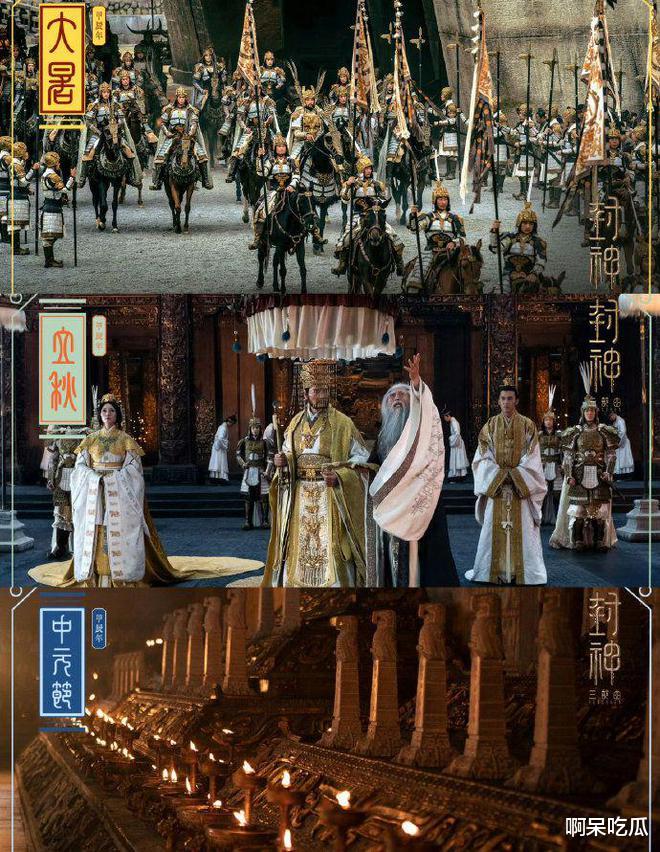

在回应质疑的同时,乌尔善也透露了《封神第三部》的进展:“特效制作难度更大,因为有更多的神仙、更大的法术和更大规模的战争场面。”

这番话既是对观众的承诺,也是对团队的鞭策。

根据制作团队披露的信息,第三部将呈现史诗级战争场面,超过40分钟的万仙阵对决;

还有突破性特效技术,全新研发的“元神融合”系统;同时也是文化深度的挖掘,深入探讨封神榜背后的哲学思考。

但更大的挑战也随之而来,制作周期压力,11年制作周期带来的团队疲劳;市场期待落差,前作口碑下滑对终章的影响;投资回报风险,30亿巨资的回收压力。

《封神》系列的困境,正是中国电影工业化进程的缩影,当我们对标好莱坞顶级制作时,差距不仅体现在技术层面,还有人才储备、制作体系、创意开发和市场回报等维度。

1. 人才储备

好莱坞拥有全球顶尖人才的自由流动,能够吸引世界各地最优秀的电影人才参与制作;

而中国电影制作仍以本土人才为主,国际化程度明显不足,限制了创作的多样性和技术的提升。

2. 制作体系

好莱坞已经建立了百年工业化体系,拥有成熟且系统化的电影制作流程;

相比之下,中国的电影工业化体系仍在建立中,系统性方面存在明显欠缺,导致制作效率和质量的不稳定性。

3. 创意开发

好莱坞具备成熟的IP开发机制,能够持续推出原创性强且具有全球影响力的作品;

而中国电影目前仍主要依赖古典IP改编,原创能力有待提升,难以形成具有国际竞争力的新IP。

4. 市场回报

好莱坞电影依托全球票房支撑,能够通过国际市场实现高额回报;

而中国电影市场回报主要依赖本土市场,国际化程度有限,限制了其全球影响力和商业潜力。

要缩小这些差距,中国电影产业才能在全球电影市场中占据更重要的地位。

但值得欣慰的是,在《封神》系列的探索中,我们看到了中国电影人的坚持,他们努力建立完整的特效制作流程,并在此过程中积累了宝贵的工业化经验,培养了一批专业技术人才。

破局之道:在质疑中成长面对质疑,乌尔善的坦诚回应展现了一个电影人的担当。

在电影工业化的道路上,我们需要更多这样的创作者:既要有直面不足的勇气,也要有持续创新的决心。

《封神》系列的故事还在继续,中国电影工业化的征程也远未结束,或许正如乌尔善所说:“我们一步一步来。”

在这个充满挑战的过程中,每一次跌倒都是成长的契机,每一声质疑都是前进的动力,让我们期待,《封神第三部》能够为中国电影工业化写下新的注脚。

图源网络,侵权删~