你有没有想过,你每天使用的打车软件,背后隐藏着怎样的权力游戏?你方便快捷的出行体验,是否建立在司机默默承受的规则压力之上?最近,网约车平台和司机之间的矛盾愈演愈烈,一个小小的账号,竟成了双方角力的核心。注销难、封号易、规则不透明……这些问题,不仅关系到司机的生计,也影响着我们每个人的出行。

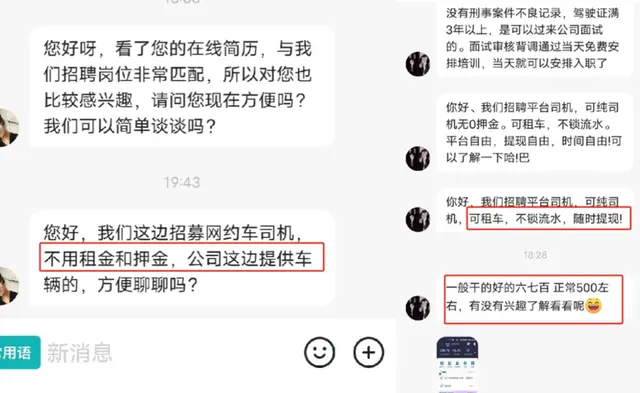

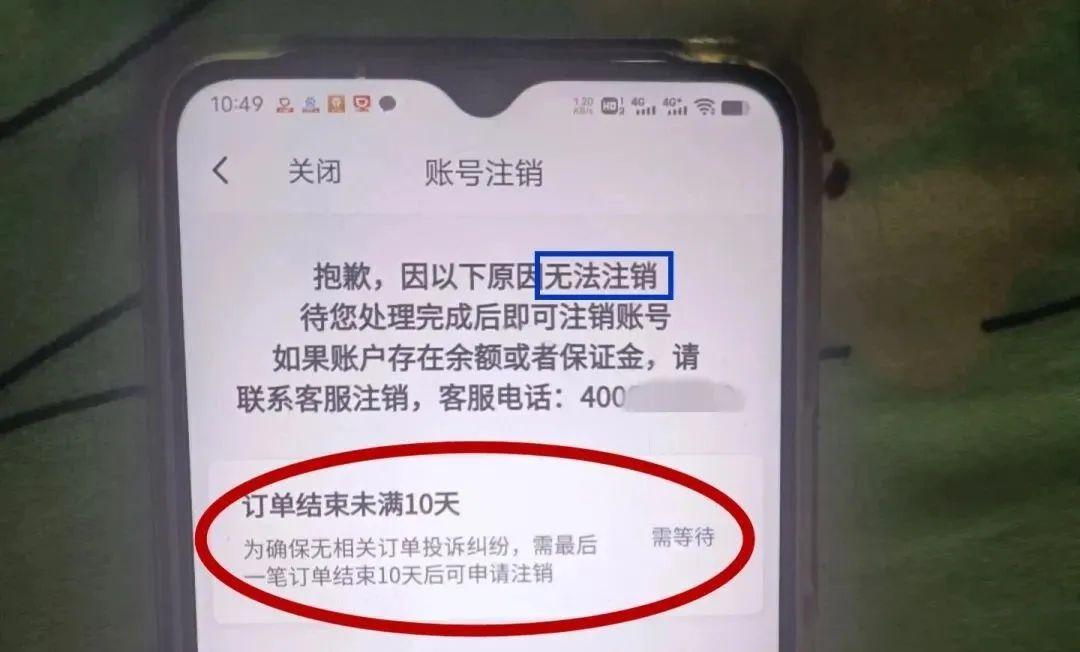

让我们从一个真实的案例说起。一位开了几年网约车的李师傅,因为平台派单越来越少,收入锐减,决定退出这个行业。然而,当他尝试注销账号时,却发现平台设置了重重障碍,一会儿说账户有未到账金额,一会儿说订单未满十天,最后干脆提示“账号异常”,需要联系客服处理。李师傅感觉自己像被困在了一个数字牢笼里,想走却走不了。

李师傅的遭遇并非个例。越来越多的司机反映,平台对账号的控制过于严格,注销流程繁琐复杂,甚至出现“不派单又不给注销”的荒唐情况。这不禁让人思考,一个账号而已,为何平台如此在意?

其实,账号背后隐藏着巨大的利益。对于平台来说,每个司机账号都代表着宝贵的数据,包括行驶轨迹、服务评价、收入情况等等。这些数据不仅可以用来优化平台的运营策略,还可以用于市场竞争,甚至可以打包出售给第三方机构。此外,账号也是平台控制司机的工具,通过账号,平台可以对司机进行考核、奖励、惩罚,甚至直接封号。这种控制力,虽然可以规范司机行为,提升服务质量,但也可能被平台滥用,损害司机的合法权益。

据统计,目前我国网约车司机数量已超过3000万,这是一个庞大的群体。他们每天穿梭于城市的大街小巷,为我们的出行提供便利。然而,他们的权益却 often 得不到保障。平台随意调整规则、克扣收入、封禁账号的现象屡见不鲜。很多司机为了维持生计,不得不忍受平台的不公平待遇,长时间高强度工作,甚至牺牲自己的休息时间。

平台和司机之间的矛盾,本质上是利益分配的矛盾。平台追求利润最大化,而司机则希望获得公平合理的收入和尊重。这种矛盾的背后,也反映了数字经济时代的新挑战:如何平衡平台的商业利益和劳动者的权益?

有人认为,平台作为企业,追求利润无可厚非。他们投入了大量的资金和技术,搭建了平台,提供了就业机会,理应获得相应的回报。而且,平台也需要通过控制司机来规范服务质量,保障乘客安全。

但也有人认为,平台的权力应该受到限制。他们不应该利用信息不对称和规则制定权来剥削司机。司机作为劳动者,应该享有公平的劳动报酬和合理的休息时间。平台不能只顾自己的利益,而忽视司机的权益。

那么,如何才能解决这个矛盾呢?首先,需要加强监管。相关部门应该制定更加完善的规章制度,规范平台的行为,保障司机的权益。例如,可以规定平台必须公开透明地制定规则,不得随意调整计价方式,不得随意封禁司机账号。

其次,需要建立更加公平的利益分配机制。平台和司机应该平等协商,共同制定合理的收入分配方案。可以探索建立司机工会等组织,代表司机与平台进行谈判,维护司机的集体利益。

此外,还需要提升司机的法律意识和维权能力。司机应该了解自己的合法权益,学会运用法律武器维护自己的权益。当权益受到侵害时,要敢于向相关部门投诉,寻求法律援助。

当然,平台和司机之间的关系并非完全对立。双方也存在合作共赢的空间。平台可以为司机提供更多的培训和发展机会,帮助司机提升技能,增加收入。司机也可以通过提供优质服务,提升平台的口碑和竞争力。

未来,随着技术的不断发展,网约车行业也将面临新的挑战。例如,自动驾驶技术的普及可能会导致一部分司机失业。如何帮助这些司机转型升级,适应新的就业环境,也是一个需要思考的问题。

总之,网约车平台和司机之间的关系,是一个复杂而敏感的问题。它涉及到经济发展、社会公平、科技进步等多个方面。只有通过多方共同努力,才能找到一个平衡点,实现平台、司机和乘客的共赢。我们期待着,在不久的将来,网约车行业能够更加规范、更加公平、更加和谐。

我们每个人,作为网约车的使用者,也应该关注这个问题,支持司机的合理诉求,共同推动网约车行业的健康发展。毕竟,一个公平合理的网约车市场,不仅有利于司机,也有利于我们每个乘客。

最后,让我们回到李师傅的案例。经过多方努力,李师傅最终成功注销了账号,离开了这个让他又爱又恨的行业。他的经历,或许只是网约车行业发展中的一个小插曲,但也提醒我们,在这个数字化的时代,如何保障劳动者的权益,是一个值得我们深思的问题。据中国互联网络信息中心发布的第51次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2022年12月,我国网约车用户规模达5.04亿,市场规模巨大,这也意味着,平台与司机之间的关系,关乎着数亿用户的出行体验。如何平衡各方利益,构建一个健康可持续的网约车生态,需要我们共同努力。