新能源汽车:盛宴背后的寒冬?裁员潮警示行业拐点

“买新能源汽车,就像是在赌博。” 这句话,你信吗?

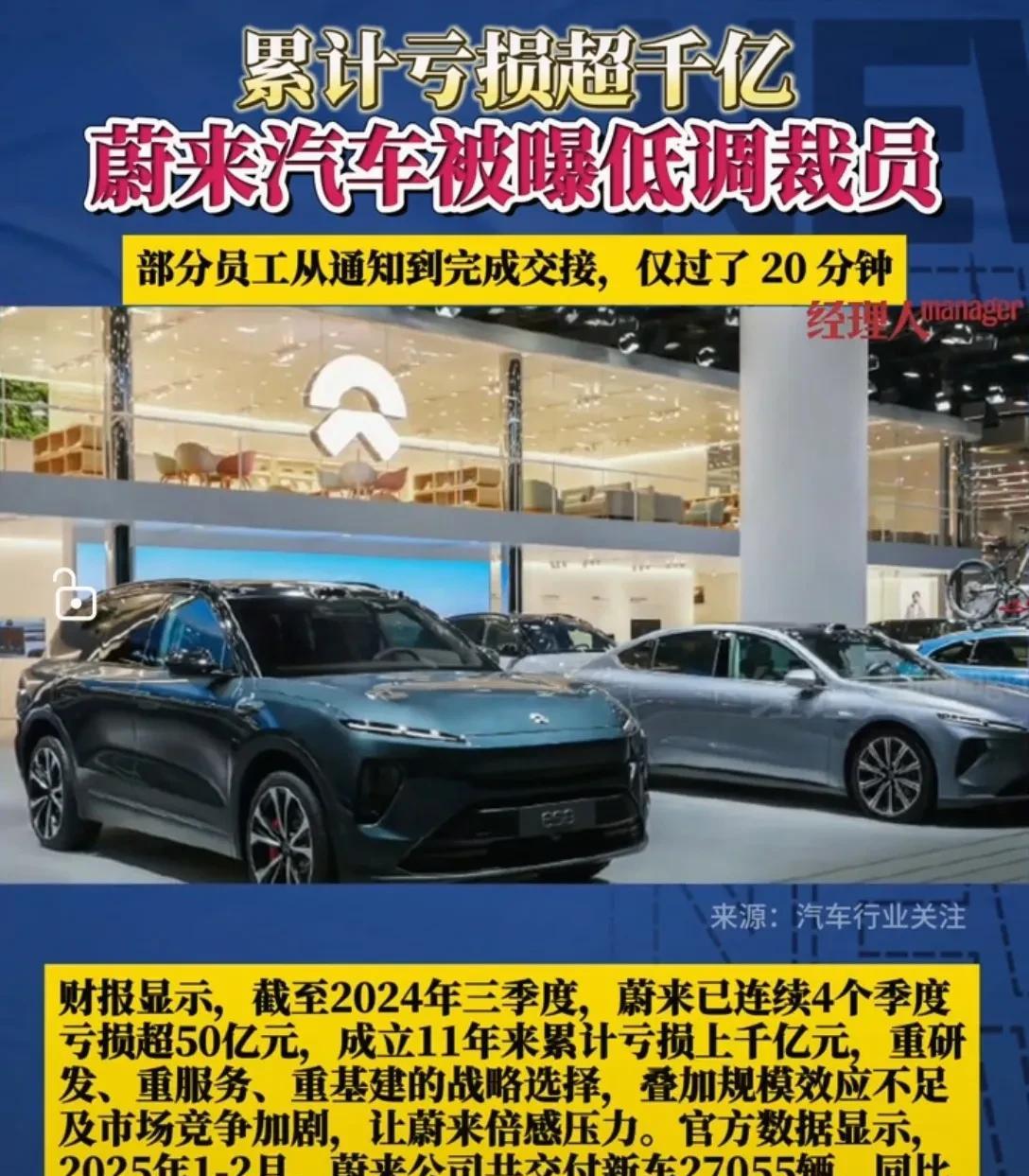

最近蔚来裁员的消息,在汽车圈炸开了锅。这可不是什么小打小闹,毕竟蔚来可是新能源汽车的弄潮儿之一。 它裁员,说明了什么?是新能源汽车的风口过去了?还是只是行业洗牌的正常现象? 这个问题,没有标准答案,却值得我们深入探讨,因为这不仅关乎着这些车企的生死存亡,更关乎着我们每个消费者的钱包和未来出行。

很多人觉得,新能源汽车是未来的趋势,是朝阳产业,发展前景一片光明。但看看最近的新闻,除了蔚来的裁员,还有其他车企的降价、销量下滑,甚至破产的消息。这让我们不得不重新审视这个“光鲜亮丽”的行业,它究竟是遍地黄金的宝藏,还是暗藏杀机的陷阱?

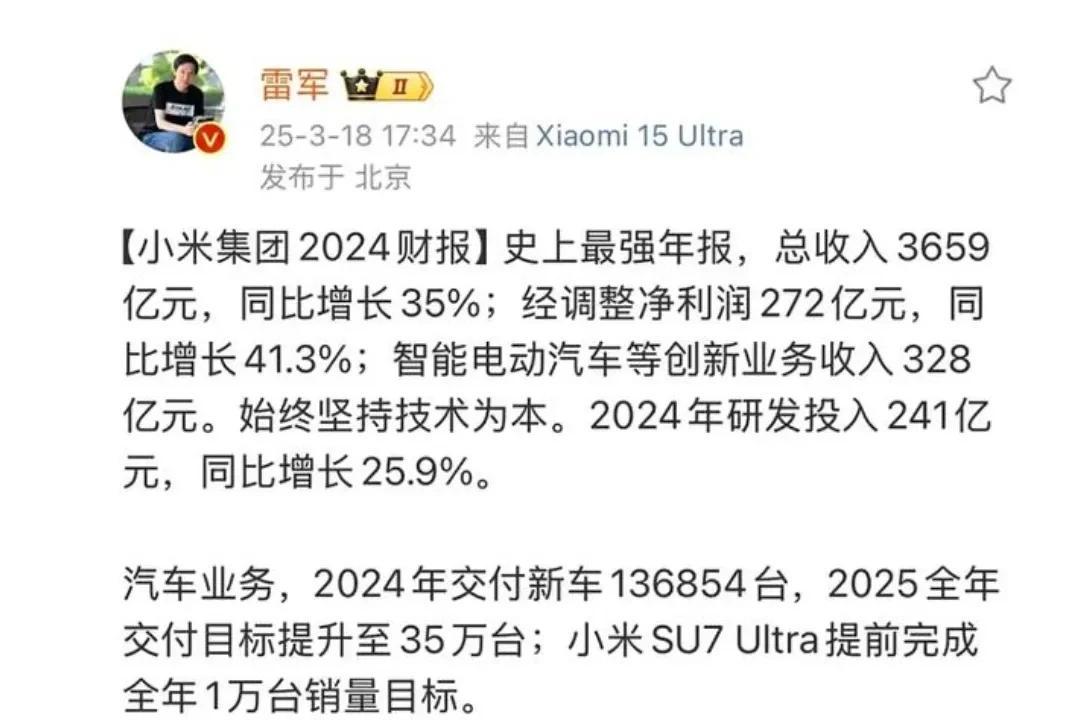

实际上,新能源汽车行业目前的竞争可谓是“神仙打架”,各个品牌都在拼死搏杀,都想在有限的市场份额中分一杯羹。 然而,蛋糕就那么大,僧多粥少,最终的结果只能是优胜劣汰。 小米汽车的强势进入,更是如同往平静的湖面投下了一颗巨石,激起千层浪,让本就激烈的竞争更加白热化。 这对于一些缺乏核心技术、品牌影响力以及市场应对能力的小型车企来说,无疑是致命的打击。

蔚来裁员,虽然官方说得比较低调, 但N+1的补偿方案,比起一些传统合资车企的N+2甚至N+3的方案,确实显得有些“寒酸”。 广汽本田、一汽大众这些老牌车企,财大气粗,即使在裁员的时候,也能展现出更慷慨的姿态。这从侧面反映出,新能源车企的盈利能力,或许并没有想象中那么乐观。 这背后,是高额的研发投入、激烈的市场竞争以及供应链的巨大压力。

而小米汽车的加入,更是让这场“神仙打架”变得更加扑朔迷离。 小米以“高性价比”为武器,迅速抢占市场份额。 但是,他们每卖出一辆车,都在亏损。 这看起来不可思议,然而,真相是,小米汽车目前的盈利模式更多地依赖于资本市场的输血。 小米汽车的股票表现良好,这吸引了大批投资者的继续注资,支撑着小米的高性价比策略,但这显然不是长久之计。 他们的目标很明确:先占据市场,再考虑盈利。 这是一种高风险高回报的策略,能不能成功,还得看未来的市场表现。 他们能否在月销达到2万辆SUV的时候实现收支平衡并最终盈利,这将是验证小米模式的关键。

与新能源车企的高风险相比,传统车企的应对策略则显得稳妥一些。 虽然他们也在裁员,但赔偿方案相对丰厚,这反映出他们相对更强的财务实力和更成熟的风险管理能力。这并非说传统车企就高枕无忧了,它们同样面临着来自新能源汽车的巨大冲击,也需要加快转型步伐,以适应市场变化。 这是一个充满变革的时代,任何行业、任何企业,都不可能一劳永逸。

西门子裁员6000人,这个消息则更进一步地印证了当前全球经济形势的严峻。 这不是汽车行业的独有现象,而是全行业都在面临的挑战。 经济下行,市场需求疲软,企业不得不采取各种措施来降低成本,提高效率。 裁员,只是其中一种无奈的选择。

那么,对于消费者来说,该如何看待新能源汽车市场呢? 简单来说,选择新能源汽车,需要更加理性,不能盲目跟风。 首先,要搞清楚自己的实际需求,选择适合自己的车型。 其次,要关注车型的品质和口碑,不要只看价格。 最后,要做好风险评估,毕竟新能源汽车市场还处于发展阶段,存在一定的风险。

数据显示,2023年中国新能源汽车销量同比增长超过30%,但这并不意味着所有新能源汽车企业都能从中获益。 实际上,很多新能源汽车企业的盈利能力并不强,甚至亏损严重。 据统计,2023年,约有30%的新能源汽车企业处于亏损状态,其中一些小型企业甚至面临破产的风险。 这表明,新能源汽车行业虽然发展迅速,但竞争也异常激烈,只有少数头部企业才能真正盈利。 而这些头部企业,也面临着巨大的压力和挑战,比如激烈的价格战,以及供应链的风险。

此外,国家政策对于新能源汽车行业的发展也至关重要。 国家对新能源汽车的支持力度很大,但政策导向也在不断调整。 企业需要根据政策变化,调整自身的战略方向,才能在市场竞争中占据有利地位。

总而言之,新能源汽车行业正经历着剧烈的变革。 它既充满着机遇,也潜藏着巨大的风险。 蔚来裁员只是一个警示,它提示我们,这个行业远没有看起来那么美好。 消费者需要理性购车,企业需要积极应对挑战,才能在未来的竞争中立于不败之地。 我们不能只看到新能源汽车市场的光鲜一面,更要看到其背后的挑战和风险。 只有这样,才能做出更明智的选择,无论是对于消费者,还是对于企业来说。

而未来,新能源汽车行业的发展趋势将朝着几个方向发展:

新能源汽车行业,这场盛宴才刚刚开始,而谁将成为最后的赢家,仍有待时间去检验。 但有一点可以肯定:只有那些能够适应市场变化,不断创新,并拥有强大实力的企业,才能最终在这场竞争中脱颖而出。 而对于那些无法适应变化,缺乏核心竞争力的企业来说,等待他们的,或许只有被淘汰的命运。 这,不仅仅是一场商业竞争,更是一场关于技术、管理、战略和未来的较量。