只有先存在,才有无限可能。

9月2日晚,

王成友更新了一条微信朋友圈。

这位跟长江里的鲟鱼打了10多年交道的长江生物研究者,迎来了盼望已久的一天。

当天,在位于荆州市太湖镇的农业农村部中华鲟繁育与增殖放流中心,“长江鲟子三代苗种繁育技术研究”阶段成果获专家组验收通过。

野外种群几乎灭绝的国家一级保护动物长江鲟,子三代苗种繁育获得成功,这在全世界尚属首次。

这意味着,这一在地球上生存了1.5亿年的古老物种,可持续人工群体已经建立,离自然种群的修复更进了一步。

◀

和恐龙同时代的鲟鱼

▶鲟鱼最早出现于白垩纪,曾和恐龙共同生活了几千万年。白鲟、中华鲟、长江鲟,这三类长江里的特有珍稀物种,都是国家一级保护动物。

长江鲟,又名达氏鲟,和中华鲟一样,被世界自然保护联盟(IUCN)评定为极危级(CR)物种。

不同于江海洄游的中华鲟,长江鲟是长江内的短距离洄游鱼类,主要生长在长江上游至金沙江下游,在武汉以上江段都曾有发现,主要产卵场在重庆江段以上。

“长江鲟不只是一个生物,也是一种文化象征。”鱼类生物学家、中科院院士曹文宣曾在宜宾市博物院发现,一处东汉石棺上的图案与长江鲟形似。画面左下角的小人一手握住长刀,一手抓鱼鳃,作杀鱼状。

事实上,在上世纪70年代以前,长江鲟一直是经济鱼类。因为由于过度捕捞、水电工程建设和航运疏浚等人类活动的影响,长江鲟自然资源严重衰退。

“2000年以后再没有监测到其自然繁殖发生,野外种群几乎灭绝。”中国水产科学研究院长江水产研究所副研究员王成友说。

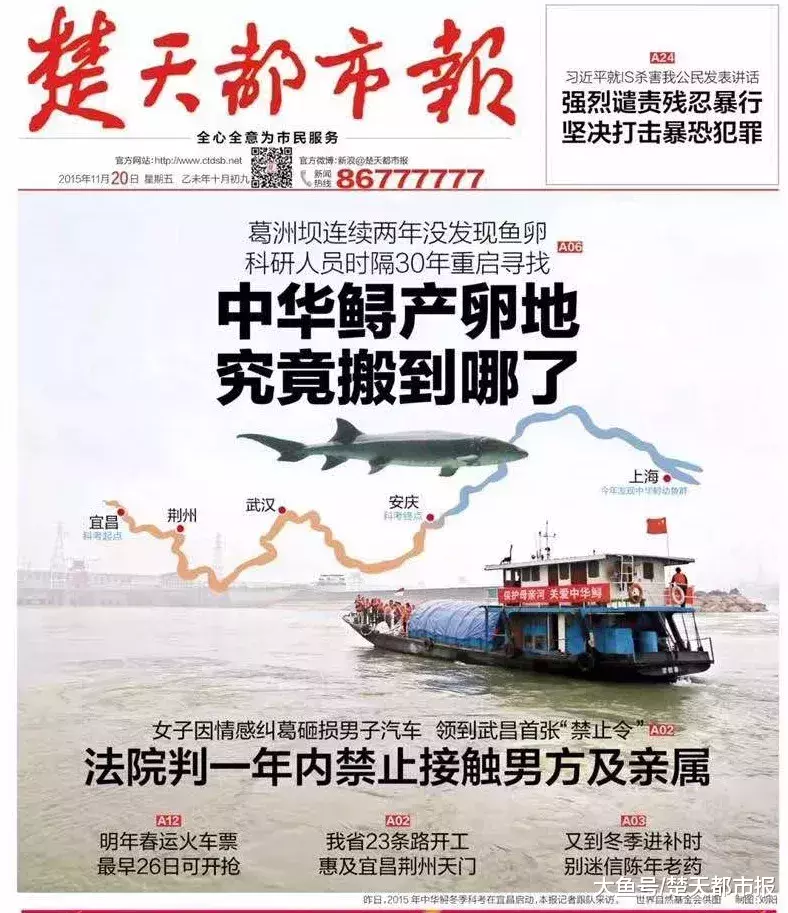

2015年冬,墨墨曾跟随采访中华鲟产卵场大型科考,当年沿江历时4个月的考察,未能监测到中华鲟自然繁殖,王成友也是一样的眉头紧锁。

长江鲟种群能否延续,人工保种技术的突破显得尤为重要。自上世纪90年代开始,宜宾珍稀水生动物研究所和中国水产科学研究院长江水产研究所先后开展长江鲟物种保护研究。2007年,实现长江鲟子一代全人工繁殖。2016年,实现人工调控下长江鲟自然交配产卵。

上述两家科研机构联合攻关,经过多年努力,终于在2018年首次实现长江鲟子三代苗种繁育。目前,6万余尾长江鲟子三代幼苗生长良好。

目前,长江鲟人工保种群体已初具规模,形成了不同世代梯队,包括长江原种、成熟子一代、成熟子二代和子三代苗种,为长江鲟的种群恢复和资源利用奠定了坚实的基础。

尽管人工保种成功,但只有实现自然繁殖才是长江鲟“续命”的关键。

王成友说,长江鲟的增殖放流已经进行了10多年,还未发现自然繁殖,归根结底是因为种群数量太少。过去10年累计放流13万尾,这个数字,仅相当于一头野外成年雌性长江鲟产卵的数量。相比而言,四大家鱼的放流都是千万级以上的数量。

据统计,长江鲟小鱼放流的存活率约为5%,而长江鲟性成熟需要至少8年,最佳繁殖年龄为12年。此次长江鲟子三代繁育成功,意味着人工保种已经成功,可以为增殖放流提供更多资源,有助于最终实现在自然环境的繁殖,恢复长江鲟的自然种群。

“目前,人工保种的野生长江鲟只剩21尾,而且它们已经进入高龄阶段,长江鲟物种的延续,仍面临着严峻的挑战。”鱼类生物学家、中科院院士曹文宣说,作为长江的旗舰物种,长江鲟的命运直接折射着长江的健康,保护长江鲟,实际上是保护长江的生态系统。

今年5月,农业农村部发布《长江鲟拯救行动计划》,并在四川省宜宾市实施了最大规模的增殖放流活动,一次放流了85000多尾人工繁殖的长江鲟。根据《长江鲟拯救行动计划》,除了在长江上游自然江段实施长江鲟规模化增殖放流外,还将在长江上游的干支流建立若干个驯养繁育基地,并建立人工群体和放流群体的遗传资源库,实现对放流个体的遗传谱系跟踪管理。

在王成友看来,长江鲟比白鲟要幸运一些。白鲟最后出现在人们的视野是2003年,但那时还没有人工饲养,“我们还没了解白鲟的时候,它就已经没有了。”

但愿这样的幸运,能一直跟随着这一古老精灵。

◀

仅存于世的21尾野生长江鲟

有18尾来自一家民营保护机构

▶9月2日上午,位于荆州市太湖镇的农业农村部中华鲟繁育与增殖放流中心,数万尾今年繁育出的长江鲟子三代幼苗,在繁育池中游弋。

幼苗

和子一代、子二代相比,这些子三代幼苗意味着种族延续的更大希望,也肩负着重大的使命。

宜宾珍稀水生动物研究所所长周亮看着这些幼鲟,如同看着自己的孩子。为了这一天,他和父亲已接力努力了20多年。

催产

胚胎

不少专家说,如果没有周家父子的保护,长江鲟说不定已经没有了。

1993年,鱼类爱好者周亮的父亲周世武创办了全国首个民营珍稀鱼类保护机构——宜宾珍稀水生动物研究所(以下简称“宜宾所”),走上了艰难的保护历程。

如今仅存于世的21尾野生长江鲟亲本中,有18尾来自宜宾所。

“我父亲以前曾在消防、公安都干过,后来经商,他喜欢花鸟鱼虫,也由衷地爱鱼。”周亮说,宜宾所刚开始主要接收渔政部门解救的受伤鱼类,后来开始有意识地进行人工繁殖,这才保下了长江鲟这一珍贵的种群。

20多年来,即使经费再困难,周世武也没有想过放弃。“父亲曾说,这不是一条鱼的事,这是长江啊,这些鱼没了,长江还有活力吗?”周亮说。

去年,周世武患癌症去世。今年5月17日,宜宾长江公园岸边,我国最大规模的长江鲟增殖放流活动举行,来自宜宾所的8.5万尾不同规格的长江鲟流入长江。

周世武亲手培育的鱼苗已经长大,带着种群恢复的使命,投身于长江鲟世代生存了1.5亿年的滚滚长江。