还记得那个仅凭2秒彩蛋火出圈的女人吗?

最近《封神2》的花絮释出更多骑马镜头,羊又被邓婵玉狠狠帅到!

女将军气场两米八,内娱飒姐速来抄作业

说回邓婵玉,她是明代神魔小说《封神演义》中的主要人物。

被武王姬发评价为“为人刚正的女中豪杰”,可原著作者却恶趣味地书写她的人生结局。

她被个子矮小、样貌丑陋的土行孙强行霸占,遭花言巧语哄骗洗脑后跟对方成了亲。

直到2001年陈浩民、温碧霞主演的港版《封神榜》上映,邓婵玉的命运才第一次被改写。

剧中她喜欢的人成了英俊忠勇的杨戬,和土行孙仅为兄妹。

如今电影《封神2》对邓婵玉的形象刻画又往前迈了一步。

她不再是情爱故事线中谁的妻子,而是横刀立马、鏖战西岐的女将军本人!

她善使双手刀,武力值高,作为封神第一暗器高手,曾用五光石击败了哪吒等将帅。

邓婵玉扮演者那尔那茜本人同样又美又飒!

泡在封神剧组这段时间,她比质子团成员更刻苦努力,花了大量时间练习各项技能。

成功掌握了拳术、武术、骑射、双刀、潜水、击鼓等多项技能。

经历了506天封闭训练后,那尔那茜终于迎来自己的第一个镜头。

开机那天,封神质子团悉数赶回剧组为她加油。

邓婵玉的坐骑是烈马,为了还原角色,那尔那茜接受了和男演员同样强度的训练。

她突破自我,集勇气与敏捷于一身,精准完成了各种高难度动作。

双手脱缰下腰

脚踩双马打斗

驭马起扬

那尔那茜“人马合一”的完美状态在整个剧组都是独一份!

传统观点总将“男人与马”的意象绑定,何尝不是一种傲慢!

今天,羊就想借着那尔那茜的故事为这种预设松绑。

让我们看看当女人翻身上马,性别叙事又会触发哪些新的可能?

驭马的英勇帅气,从来不是男性专利不分年龄、民族,女性在面对比自己更庞大的生物面前,没有畏惧胆怯,反而迸发出蓬勃的力量感和生命力。

丁音采——中国首位参加世界骑射大赛的女子运动员。

同时也是2024第一届“皇家猎苑”世界原野骑射锦标赛女子第一。

在内蒙古兴安盟那达慕骑射大赛上,她是全场唯一女骑射手,让人幻视穿越小说中的将门女主。

比赛时专注的神态让英姿飒爽、坚毅果敢等词汇瞬间变得具象化。

这之后,中国骑射联盟官网官宣成立女子骑射队,由她出任首任队长。

官方通告写着:骑射虽然体现了勇猛与激情,但它不是男人的专利。

甚至,它也不是成年人的专利。

9岁蒙古族小女孩阿茹乐骑龄4年,用实力诠释了什么叫“自古英雄出少年”!

当天比赛她跑了3次10000米,一次骑着别人的马拿了混血马冠军,一次骑着自己的蒙古马拿了冠军,一次骑着2岁的小马拿了第四名。

感觉少数民族好像有buff加成,一上马背就会自动血脉觉醒。

就像哈妮克孜之前从来没骑过马,在节目中简单听了下技巧就翻身上马。

结果她单手驭马,发丝飞舞自由驰骋,把一旁的男星衬托得好像在骑驴。

在更辽阔的疆域中,女人与马的联结还流淌着一丝丝暖意。

内蒙古太仆寺旗地处锡林郭勒盟中西部,这里草原辽阔,地广人稀。

为了及时解决当地牧民的法律纠纷,女法官额日登其其格不论酷暑严寒,每年深入牧区50多次。

她以徽为盾,以法为剑,背着国徽去办案,将法庭“搬”到了群众的家门口。

为了保护草原,她舍弃了更便捷的现代交通工具,一路驭马翻山越岭。

新疆昭苏副县长贺娇龙被网友亲切的称为“骑马县长”。

为了宣传当地的农副产品,推动旅游业发展,40多岁的她开始录制视频、运营账号。

披上红色斗篷骑上马背,鲜衣怒马驰骋于白雪皑皑的高原上。

视频走红后,她带动当地农副产品销售近1400万,帮老板姓脱贫致富。

账号收入百万她分文不取,全用来资助养老院、福利院、贫困家庭等公益活动。

她既有江湖侠客的豪迈肆意,也有深爱马蹄之下这片土地的百转柔情。

电影《芭比》中,肯说:“父权制就是男人和马。”

因为马是权利和暴力的象征。

在冷兵器的战乱年代,它是可被利用的战争资源,谁拥有更多的马意味着谁占据更大的优势。

《封神》里质子团骑马征战,《芭比》中一群肯在芭比乐园幻想自己冲锋陷阵。

两个电影画面跨越国家、时代背景的局限,几乎出奇的高度一致

在平和年代,马依旧是身份和形象的象征,拥有一头毛发光亮、血统纯正的马,成了衡量统治者权利大小的标准之一。

拿破仑的一生拥有150多匹马,其中包括著名战马瓦格拉姆、奥斯曼帝国苏丹送的灰白色阿拉伯马维吉尔(Vizir)、继子送给他的英国利穆赞栗色马华特列(Roltelet)…

其中有一匹在滑铁卢战役中被英国人缴获了,后来它的骨架作为胜利的象征被陈列在英国博物馆里

虽然拿破仑只有1.68米,但很多画家爱描摹他骑马驰骋沙场的英勇形象。

其中最出名一副,大家应该都在历史书上见过。

1801年雅克·路易·大卫绘制的《跨越阿尔卑斯山圣伯纳隘口的拿破仑》将他画成了高大勇猛的战神

可这幅画的真实性一直存疑,有人认为大卫为了给拿破仑歌功颂德故意美化了事实。

因为圣伯纳隘口海拔高、道路陡峭且崎岖狭窄,在天寒地冻的环境中行军还要拖着沉重的火炮武器,交通条件极其恶劣。

真实情况可能更贴合保罗·德拉罗什画的《拿破仑翻越阿尔卑斯山》:

拿破仑骑的根本不是马,而是更耐寒、更能负重的毛驴

因为“男人与毛驴”听起来虽写实却窝囊,所以它被扭曲成“男人与马”几乎成了必然。

这种元素绑定也慢慢成了时尚的代名词,被运用在很多奢侈品的logo中。

爱马仕的标志1929年设计而成,1950年推出,主体为一辆双人座的四轮马车,马夫随侍在侧

蔻驰的英文Coach一词就有“承载马车”的意思,它的logo元素和爱马仕很像,只是在组合上有区别

柏博丽的logo设计是一个骑士正骑着烈马向前飞驰,他左手持盾,盾牌与旗帜上都有Burberry的大写字母“B”

传统叙事将“男人与马”的意象强绑定,将马视作是男性力量的延伸,这是一种傲慢。

在实现“马背之上人人平等”这件事上,女性的努力一刻都未曾停歇过。

在那个女性还被排除在马术竞技之外的时代,斯巴达王国的公主茜尼斯卡(Cynisca)打响了第一枪。

她女扮男装参加了第96届古代奥运会四驾战车赛,成为了马术比赛史上第一个女冠军

马术历史学家玛丽·德·佩雷迦尔斯(Marie de Pellegars)认为,社会的变革促成了“女人与马”的故事发展。

二战时期丈夫们奔赴战场,妻子们开始骑着马进行日常工作,于是马术运动也在女性群体间流行起来。

1952年,因小儿麻痹症导致膝盖以下瘫痪10年的丹麦选手利斯·哈特尔(Lis Hartel)后来成了马术运动的女性先驱之一

经过几十年的平权斗争,马术如今成了奥运会唯一不以性别分组的运动,甚至连赛马也不分公母。

诸多赛事中,女性运动员往往能取得更瞩目的成绩,因为她们有耐心,更擅长协作配合,而非掌控凌驾。

她们能在和搭档高度配合中,呈现出优雅的“马术芭蕾”名场面

一旦男性绝对力量的优势被抹平,女性温柔的力量更得以彰显。

女人与马的联结,书写更温情的故事提及女人与马的故事,羊第一反应想到的其实是一副世界名画。

1897年约翰·柯里尔(John Collier)绘制的《马背上的Godiva夫人》

画中的女人真实存在,她叫戈黛娃,1040年嫁给了利奥夫里克伯爵,二人居住在英国的考文垂。

伯爵征收重税,百姓苦不堪言,戈黛娃于心不忍便恳求丈夫减收征税,减轻人民负担,结果遭到拒绝。

戈黛娃不死心持续求情,伯爵便提出赌约,要是她愿意赤身裸体穿越街头巷尾,自己就答应减轻税收。

他原以为这样无理的要求足以吓退妻子,可第二天一早,戈黛娃便全身赤裸仅靠长发蔽体,骑上白马走向城中。

市民们感念她的恩德,全都默契地躲在屋内,整座城市一下成了安静的空城。

最后,羞愧的伯爵信守诺言减免了全城税收,戈黛娃夫人的故事也流传至今。

如今人们再度刻画戈黛娃的形象时,也颠覆了过去男画家的刻板印象,将她低头害羞的状态改成了头颅高高昂起。

马背上赤裸的女人不是男性情欲的寄托,而是女性英雄主义的浪漫象征,她应该是骄傲的、伟岸的。

书写女人与马的故事,本就该将画笔还给她们!

女子征战沙场的身影屡见不鲜汉代以前战场上就有女性的身影,她们“犹戴戟操矛,挟弓负矢”,从事运送粮草、照顾伤病等辅助工作。

在皇宫中,她们也充当骑兵仪仗队的角色,负责陪同皇后出巡,以壮行威。

1990年汉景帝阳陵出土,历史学家挖出了汉着衣式女骑兵陶俑。

陶俑胯下的马由于是木质的早已腐朽,可是女骑兵的飒爽英姿定格了数千年

1991年西安灞桥区唐金乡县主墓出土的骑马女俑,也让我们看到一千多年前的唐代女性策马而来。

她们穿着襦裙、梳着漂亮的发髻,在春天骑马出门游行

有人带着骑马搭子——双耳直竖的猞猁,一块参激烈的狩猎活动

还有女子身着男装胡服,在马上演奏腰鼓、箜篌、琵琶、筚篥、铜钹

圣女贞德在英法百年战争中带领法国军队抵抗入侵,最后被捕并处以火刑时年仅19岁。

在过去百年的电影史上,男性导演书写她的故事时镜头总是“虚焦”,偏爱描摹她受难的神圣时刻,弱化她的英勇之姿。

要么用特写镜头定格她被绑在火刑架上恐惧无助而落泪

要么刻画她被活活烧死时的痛苦挣扎的面容

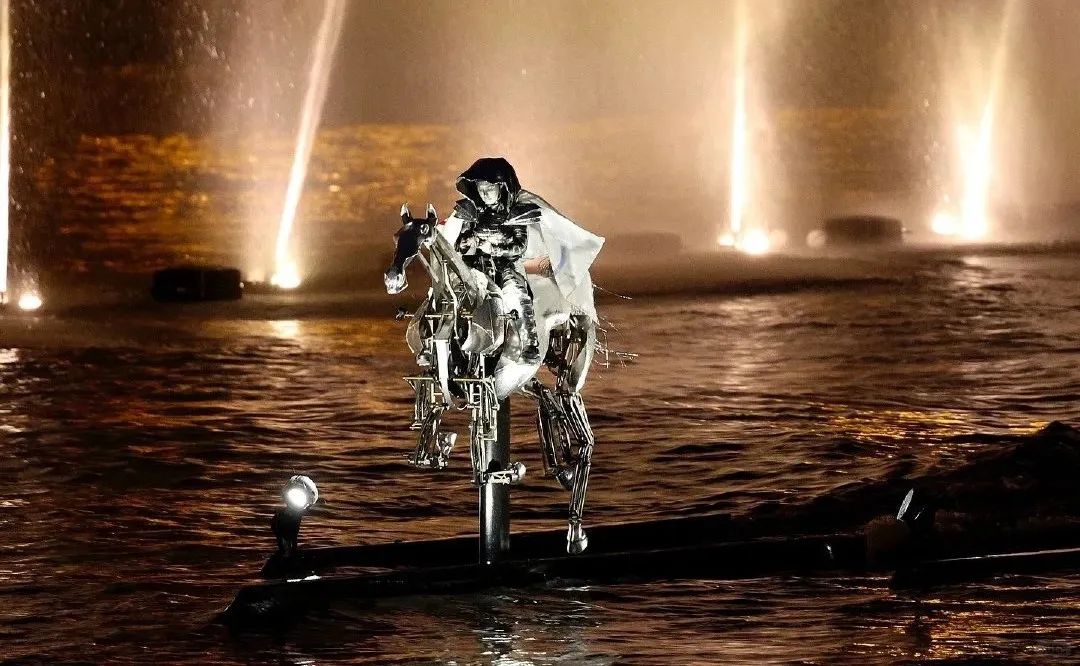

在今年的巴黎奥运会开幕式上,女性设计师Jeanne Friot向她致敬,为女骑士设计了一身坚不可摧的铠甲和银色机械马。

这一夜,女孩们联手将属于贞德的高光时刻还给了她。

她肩披五环旗穿越塞纳河,从波光粼粼中铁马流星飒沓而来,犹如一位飞驰的女武神。

她乘着希望而来,后面的国旗与翅膀为她平添神意,世界在她身后,和平在她面前。

《荷马史诗》中有一句话:“人类有史以来最伟大的征服是对马的征服。”

千百年过去,女性们大胆破除这种暴力崇拜,向世界提供了另一种叙事可能:

她们翻身上马并非以征服来自证强悍,而是在暴力与硝烟之外,作为自由和浪漫的化身,乘着爱与和平归来。

那马背上的女人是你,也是我,更是千千万万个她。