在华夏历史的长河中,隋朝的建立可谓是浓墨重彩的一笔。公元 581 年,北周静帝宇文阐将皇位禅让给了杨坚,自此,隋朝登上历史舞台,开启了新的篇章。杨坚就是历史上的隋文帝,他可是个有大志向、大谋略的君主。上位之后,他就开始大刀阔斧地改革,在政治、经济、军事等各个方面都推行了一系列新举措,把国家治理得井井有条。

经济上,隋文帝继续推行均田制,让农民有地可种,生活逐渐安稳下来,国家的经济也跟着繁荣起来;政治上,他实行三省六部制,把权力分配得明明白白,大大加强了中央集权;军事上,他整顿军队,提升了军队的战斗力。在他的努力下,隋朝的国力蒸蒸日上,百姓们也过上了相对安定的生活 ,史称 “开皇之治”。到了开皇九年(公元 589 年),隋文帝更是一鼓作气,出兵灭掉了南陈,结束了自东晋以来长达二百七十多年的分裂局面,实现了全国统一。

就在隋朝蓬勃发展的时候,在东北地区,有一个国家也在悄然崛起,这就是高句丽。高句丽的历史可不短,它建立于公元前 37 年,到了隋朝时期,已经发展成了一个实力不容小觑的国家。当时的高句丽,领土范围不小,西起辽河,东到大海,南到汉江,北接靺鞨,人口也达到了五六百万。而且,高句丽虽然地处北方,但它可不是游牧民族,而是和中原一样,以农耕为主。

在发展过程中,高句丽历代君主都热衷于修建堡垒,采用城堡扩张法来拓展领土。他们一点点地把堡垒区域内的汉人清洗或者驱赶出去,经过上百年的经营,逐渐蚕食吞并了辽东地区,在东北地区站稳了脚跟,成为了当地的霸主。不仅如此,高句丽还不安于现状,时常对外扩张,和周边的百济、新罗等国家冲突不断,对隋朝的东北边境也构成了严重威胁。

早在南北朝时期,高句丽就和中原政权时有摩擦。不过,在北周和隋朝初期,高句丽还是比较识趣的,对中原政权表示臣服,时不时还派使者来朝贡,维持着表面上的和平。但这种和平并没有持续太久。随着隋朝的日益强大,高句丽感受到了巨大的压力,内心的不安也越来越强烈。再加上高句丽本身就野心勃勃,想要称霸东北亚,所以,它开始暗中积蓄力量,准备和隋朝一较高下。

公元 590 年,高句丽平原王就开始 “治兵积谷,为守拒之策”,积极备战,还多次小规模地袭击隋朝边境。这种挑衅行为,让隋文帝十分不满。公元 596 年,隋朝的特使在突厥遇到了高句丽的特使,隋文帝得知后,立刻传书高句丽,要求他们终止与突厥的联盟,停止对隋朝边疆的侵袭,并且向隋朝表示臣服 。高句丽婴阳王虽然表面上接受了隋文帝的要求,可实际上,他根本没把隋朝放在眼里。第二年,也就是公元 597 年,婴阳王就联合靺鞨,先发制人,进攻隋朝在河北的军事驻地,彻底撕破了和平的伪装。这一下,彻底激怒了隋文帝,一场大战,一触即发。

初征折戟:百万大军的铩羽而归

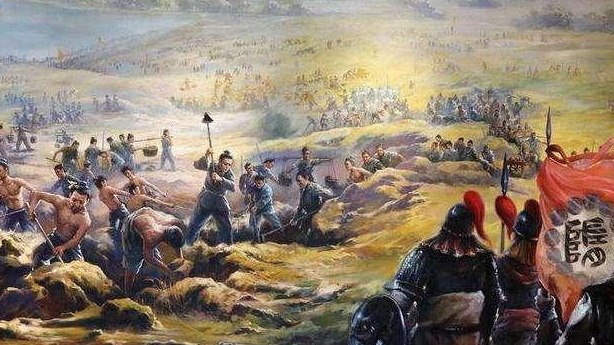

公元 611 年,隋炀帝杨广正式下诏,宣布征伐高句丽。为了这场战争,他可谓是倾尽全国之力,在全国范围内大规模征兵。一时间,从塞北到江南,各地的青壮年纷纷被征召入伍,军队总数合计达到了惊人的一百一十三万三千八百人,号称二百万。与此同时,为了保障这支庞大军队的后勤供应,隋朝政府还征发了数量更为惊人的民工,民夫的数量是士兵的两倍,他们肩负着运送粮草给养的重任 ,推着独轮车、赶着牛车,在蜿蜒的道路上形成了一道道绵延不绝的人流。

在山东东莱海口,工匠们日夜劳作,赶造战船,叮叮当当的声音奏响了造船交响曲,总计三百余艘战船组成的水军,将在未来的战争中发挥关键作用。在物资筹备方面,隋朝也是不遗余力,各地的仓库被打开,粮食、兵器、营帐等军需物资如潮水般涌向涿郡,从江淮地区征集来的大量粮草,堆积如山,为大军提供了坚实的物质保障。隋炀帝还下令制造各种攻城器械,投石车、云梯等一应俱全,准备以绝对的优势碾压高句丽。

大业八年(公元 612 年)正月,各地兵马齐聚涿郡,可谓是旌旗招展,遮天蔽日;鼓角齐鸣,声震天地。大军分水陆两路进发,陆路军浩浩荡荡地向辽东挺进,水军则扬帆起航,乘风破浪,直扑平壤。隋炀帝更是御驾亲征,亲自坐镇指挥,他身着戎装,威风凛凛,眼中闪烁着必胜的光芒,似乎已经看到了高句丽臣服在他的脚下。

然而,战争的发展却远不如隋炀帝所想象的那么顺利。隋军首先抵达辽水西岸,与高句丽军队隔河对峙。为了让大军顺利渡河,隋炀帝命令工部尚书宇文恺建造三座浮桥。右屯卫大将军左光禄大夫麦铁杖主动请缨,担任隋军前锋。可当隋军开始渡河时,意外却发生了,浮桥的长度竟然比河面的宽度短了一丈多。隋军士兵在通过浮桥跳入水中准备登岸时,遭到了高句丽军队的拼死抵抗。高句丽军队凭借东岸的防御工事,万箭齐发,滚石檑木如雨而下,隋军死伤惨重。麦铁杖等将领虽奋勇跃至对岸,却因寡不敌众,最终战死沙场。

隋炀帝得知麦铁杖战死的消息后,悲痛万分,下旨将其追封为宿国公。但战争还在继续,他整顿兵马,命少府监何稠修复并加长引桥。两天后,引桥终于完成,隋军再次发起进攻。这一次,他们成功渡过了辽水,突破了高句丽军队在辽水东岸设置的防御工事,与高句丽军队展开了激烈的战斗。在隋军的猛烈进攻下,高句丽军队大败,被隋军斩杀一万余人。隋军乘胜进军,包围了高句丽在辽东地区的军事重镇辽东城。

辽东城的城防十分坚固,高句丽军队据守城中,顽强抵抗。而隋炀帝却犯了一个致命的错误,他限令诸军,“凡军事进止,皆须奏闻待报,勿得专擅”,“高丽若降,即宜抚纳,不得纵兵” 。这两条禁令,严重束缚了隋军将领的手脚,使他们失去了掌控战场形势的主动性,无法根据战场的变化采取适当的措施。往返奏报请示,让隋军错过了许多有利的战机,对战争进程产生了极为不利的影响。

高句丽军队抓住了隋军的这个弱点,每当辽东城即将被攻陷的时候,他们就请求投降。隋军将领只好命令军队停止攻城,派人上奏隋炀帝,请求指示。可等到隋炀帝的命令送到军中,高句丽军队已经得到了喘息的机会,重新加固了防御工事,放弃了投降的念头,迫使隋军再次组织进攻。如此再三,隋军对辽东城的进攻陷入了僵局,战事呈胶着状态。

在辽东城久攻不下的情况下,隋炀帝于六月亲临辽东城下观战。他不仅没有从自身寻找战斗失利的原因,反而迁怒于隋军将领,严厉斥责他们。隋军将领们战战兢兢,面有惧色,士气受到了严重的打击。此后,隋炀帝在辽东城西数里处设立行宫,隋军各路部队 “分道出师,各顿兵于其城下” ,但对辽东城及各个城邑的进攻,依然没有取得任何进展。

与此同时,隋朝的水军也遭遇了挫折。右翊卫大将军来护儿率领江、淮水军,渡海先行,从浿水进入高丽。在距平壤六十里时,与高句丽军相遇,隋水军凭借强大的实力,大破高句丽军。来护儿见状,想要乘胜进取平壤,副总管周法尚却劝阻他,建议等待诸军到达后,一同攻击。然而,来护儿求胜心切,没有听从周法尚的建议,挑选精锐甲士四万,直趋平壤城下。

高句丽军队早有防备,他们在罗郭内空寺中设下伏兵,然后出战佯败,引诱隋军入城。来护儿的军队入城后,纵兵抢掠,队伍瞬间乱了阵脚。此时,高句丽伏兵突起,对隋军展开了猛烈的围击。来护儿大败,仅得身免,士卒生还者不过数千。高句丽军乘胜追击至隋军船只停泊处,幸好周法尚严阵以待,高句丽军才不敢继续进攻,退回城中。来护儿率领残军返回,屯兵于海边,不敢再留下接应宇文述的陆军。

而在陆路战场上,宇文述率领的九军也陷入了困境。隋炀帝命令宇文述率领左翊卫大将军于仲文军、左骁卫大将军荆元恒军等九军三十五万,自泸河、怀远二镇进发,越过高句丽诸城,向鸭绿江集结,以协助水军进攻平壤。由于隋炀帝之前的命令,这九军没有统一的指挥将领,行动起来十分混乱。宇文述等人率军进至鸭绿江边时,高句丽王高元派遣大臣乙支文德前来诈降,实则是想刺探隋军的虚实。

于仲文原本奉有隋炀帝的密旨,“若遇高元及文德来者,必擒之”。但尚书右丞刘士龙却下令阻拦,于仲文无奈之下,只好放乙支文德回去。事后,他懊悔不已,派人去追乙支文德,说文德曰:“更欲有言,可复来。” 乙支文德自然不会上当,他不听劝告,渡鸭绿江而去。宇文述等人因为放走了乙支文德,内心十分不安。此时,军中粮草已尽,宇文述便想撤军。于仲文却提议派精兵追捕乙支文德,戴罪立功。宇文述坚决反对,两人为此发生了激烈的争执。最终,于仲文愤怒地说:“将军仗十万之众,不能破小贼,何颜以见帝!且仲文此行,固知无功,何则?古之良将能成功者,军中之事,决在一人。今人各有心,何以胜敌!” 宇文述不得已,只好听从了于仲文的建议,与诸将渡江追击乙支文德。

乙支文德深知隋军的弱点,他见宇文述诸军饥疲不堪,便故意每与隋军接战即走,以此来疲惫隋军。隋军求战心切,一路追击,竟然一日之内七战七捷。宇文述被胜利冲昏了头脑,又迫于诸将的议论,于是率军继续进攻,东渡萨水。在距平壤城三十里处,隋军依山扎营。乙支文德再次遣使诈降,向宇文述请求道:“若旋师者,当奉高元朝行在所。” 宇文述见士卒疲惫不堪,无法再战,而且平壤城坚固,难以攻克,又担心其中有诈,于是下令回师。

然而,当宇文述诸军列阵而行时,高句丽军突然从四面围击过来。隋军仓促应战,且战且退。七月二十四日,隋军半渡于萨水时,高句丽军从后面发起攻击,右屯卫将军辛世雄战死。隋军顿时大乱,将士们四处奔逃,一日一夜就退到了鸭绿江,行程四百五十里。将军王仁恭率部殿后,才勉强击退了高句丽的追兵。水军总管来护儿听闻宇文述诸军败退,也率领水军回师。至此,隋军的第一次征讨高句丽以惨败告终,出征时的百万大军,回来时只剩下了两千七百人,资储器械更是损失殆尽。

第一次征讨高句丽的失败,原因是多方面的。从隋炀帝自身来看,他过于自负,对战争的困难估计不足,在战略决策上犯了严重的错误。他制定的军事指挥原则,束缚了将领的手脚,使得隋军在战场上失去了灵活性和主动性。而且,他没有充分考虑到辽东地区的地理环境和气候条件,以及高句丽军队的作战特点,导致隋军在战争中陷入了被动。

从隋军的军事部署来看,陆军没有设置具体的指挥人员,各军之间缺乏有效的协调和配合,行动混乱。水军虽然一开始取得了胜利,但由于将领的轻敌和冒进,最终也遭遇了惨败。此外,隋军的后勤保障也存在问题,粮草运输困难,导致军队在战争后期出现了缺粮的情况,战斗力大大下降。

而高句丽方面,他们对隋军的进攻早有准备,凭借着坚固的城池和有利的地形,顽强抵抗。同时,他们还巧妙地运用了诈降等战术,迷惑隋军,成功地掌握了战争的主动权。可以说,第一次征讨高句丽的失败,是隋炀帝的盲目自大、战略失误,以及隋军自身的种种问题共同作用的结果。这一场惨败,也给隋朝敲响了警钟,然而,隋炀帝并没有从中吸取教训,他不甘心就这样失败,很快就准备发动第二次征讨。

再举义师:功亏一篑的艰难征途

第一次征讨高句丽的失败,对隋炀帝来说,无疑是一记沉重的耳光,可他哪能咽下这口气?于是,大业九年(公元 613 年)正月,隋炀帝又下诏,在全国范围内征兵,要再次征讨高句丽。这一次,他还招募百姓为骁果,让他们组成了一支精锐部队,同时,派人修缮辽东古城,储备军粮,为战争做好充分准备。

二月,隋炀帝把群臣召集起来,再次讨论征伐高句丽的事情。他信心满满地对身边的侍臣说:“高丽小虏,侮慢上国,今拔海移山,犹望克果。况此虏乎!” 意思是,高句丽这个小国家,竟敢轻视我们大隋,现在就算是拔海移山,我也有信心成功,更何况对付他们呢!尽管左光禄大夫郭荣等大臣极力劝谏,可隋炀帝根本不听,坚持要再次攻打高句丽。

三月,隋炀帝命令民部尚书樊子盖等人辅佐越王杨侗留守东都洛阳,自己则率领大军直扑辽东。四月,隋炀帝率领大军渡过了辽水,他派宇文述和大将军杨义臣率部队进攻平壤,派左光禄大夫王仁恭率领军队出扶余道。王仁恭率领部队进至新城时,高句丽派出数万大军迎战。王仁恭毫不畏惧,他挑选了一千精兵,向高句丽军队发起了猛烈的攻击。这一千精兵在王仁恭的带领下,如猛虎下山般勇猛无畏,他们冲入高句丽军队中,左冲右突,杀得高句丽军队大败,迫使高句丽军队退入城中固守。

与此同时,隋炀帝亲自率领主力部队,对辽东城展开了围攻。有了第一次征讨的教训,隋炀帝这次学聪明了,他不再限制诸将的行动,而是命令他们可以根据战场的形势,灵活安排作战事宜。这下,隋军将领们终于可以放开手脚,大展身手了。他们齐心协力,采取了各种机动灵活的战略战术,指挥隋军士兵用云梯登城、飞楼撞城、地道掘进等方式,从四面发起进攻,昼夜不停。在隋军的猛烈攻击下,高句丽军队也不甘示弱,他们拼死守城,双方展开了激烈的攻防战,二十多天过去了,双方都付出了重大的伤亡。

隋炀帝亲临城下观战,他看到隋军将士们如此英勇,心中十分欣慰。隋军中还有一位名叫沈光的勇士,他的表现格外引人注目。沈光和士兵们用十五丈长的冲梯竿攻城,他身手敏捷,迅速登上冲梯竿顶端,与高句丽士兵在城上展开了激烈的拼杀。他勇猛无比,一连杀了十多个高句丽士兵。后来,沈光被高句丽士兵从冲梯竿上推了下去,可他并没有受伤,而是顺手抓住冲梯竿上悬下的粗绳索,又爬上冲梯竿,继续与高句丽军队战斗。隋炀帝看到这一幕,不禁拍案叫绝,当即封沈光为朝散大夫。

然而,辽东城的城防实在是太坚固了,尽管隋军想尽了办法,还是久攻不下。隋炀帝心急如焚,他决定采用一种更为直接的方法攻城。他派遣将士制作了一百余万条布口袋,里面装满土石,准备堆积成一条宽三十余步、与辽东城城墙一样高的鱼梁大道,让隋军将士可以沿着这条大道登上城墙,攻击辽东城。同时,他还命人制作高于城墙的八轮楼车,夹在鱼梁大道两侧,准备让弓箭手在楼车上俯射城内的敌军,为攻城部队提供掩护。

一切准备就绪,辽东城危在旦夕,城中的高句丽军队吓得胆战心惊。就在隋军即将对辽东城发动总攻的关键时刻,隋炀帝却接到了一个让他震惊不已的消息 —— 礼部尚书杨玄感在黎阳起兵叛乱,并且已经围攻东都洛阳。这杨玄感可不是一般人,他是隋朝大将杨素的儿子,骁勇善战,又喜欢结交天下豪杰,在朝中颇有影响力。杨素在世时,就因为功高震主,让隋炀帝心生猜忌。杨素死后,隋炀帝曾说:“假如杨素不死,终究会被灭族的。” 杨玄感因此 “内不自安”,早就有了谋反的心思。

这次隋炀帝二征高句丽,杨玄感被派往黎阳督运给养。他到了黎阳后,便和虎贲郎将王仲伯、汲郡赞治赵怀义等人密谋,故意滞留粮草,不按时发运,企图让讨伐高句丽的隋军各部缺乏粮草。隋炀帝派人催促,他就以江河多盗为名进行搪塞。同时,他还暗召参加讨伐高句丽的两个弟弟 “虎贲郎将玄纵、鹰扬郎将万石” 从军中 “亡还”,派家奴伪装使者从东方来,诈称都督水师从海路进攻平壤的来护儿谋反,并以讨伐来护儿的名义在黎阳起兵叛乱。

隋炀帝得知杨玄感叛乱的消息后,大惊失色。他深知,如果不赶紧回军平叛,后果将不堪设想。于是,他连夜密诏诸将,布置撤退事宜。为了迷惑高句丽军队,掩护隋军安全撤出战场,隋军把军资器械堆积起来,营垒帐篷都不移动,然后悄悄地撤离。隋军撤出战场后,高句丽军队虽然有所察觉,但他们害怕这是隋军的计谋,所以不敢出城察看,只在城内击鼓呐喊。

第二天正午时分,高句丽兵小心翼翼地走出城池,但仍然担心隋军有诈。又过了一天,当证实隋军的确已经撤离辽东城下时,高句丽军队才派出数千士兵,沿着隋军撤退的方向进行追击。由于畏惧隋军人多势众,高句丽军队不敢靠得太近,一直与隋军保持着八九十里的距离,伺机袭击隋军后队。在隋军渡辽水时,高句丽军队得知隋军大队已经离去,才敢逼近隋军后队,他们袭击了隋军的后队,斩杀了几千名隋军的老弱残兵。

在北路的宇文述、杨义臣军,准备从海上进攻的来护儿水军及围攻新城的王仁恭军,也都接到了隋炀帝的命令,火速撤还。就这样,隋炀帝的第二次征讨高句丽,在即将取得胜利的关键时刻,因为杨玄感的叛乱而功亏一篑,不得不草草收兵。

三战落幕:虚假胜利后的王朝悲歌

第二次征讨的失败,让隋朝的局势更加动荡不安,国内的农民起义如燎原之火,越烧越旺。可隋炀帝还是不死心,大业十年(公元 614 年),他又一次下诏,发动了第三次征讨高句丽的战争。这一次,天下已经大乱,百姓们对战争充满了厌恶和恐惧,士兵们也毫无斗志,在集结的路上就开始纷纷逃亡。

但隋炀帝依旧固执地踏上了征程。或许是高句丽也被这连年的战争拖得疲惫不堪,实在无力再战,在隋军正式进军之前,他们就派人前来请和,还把去年叛隋投奔高句丽的兵部侍郎斛斯政送了回来,表示高句丽王将会入朝表示臣服。隋炀帝一听,觉得自己的面子总算是找回来了,便信以为真,下令班师还朝。

然而,隋炀帝万万没想到,这不过是高句丽的又一次缓兵之计。高句丽王根本就没有入朝的打算,那些被他们俘获的大批隋朝军民,也没有被放回来。唐初使节到高句丽时,看到大量当年被高句丽俘获的隋人,“隋人望之而哭者,遍于郊野”,场面十分凄惨。

隋炀帝得知自己又被高句丽耍了之后,暴跳如雷,他还想再次征伐高句丽,可此时的隋朝,已经被这三次大规模的征战折腾得千疮百孔,国力严重损耗,百姓民不聊生,阶级矛盾被彻底激化,隋末农民起义的烽火已经燃遍了大江南北。

在这三次征讨高句丽的过程中,隋朝动用了大量的人力、物力和财力。为了筹备战争物资,百姓们被征调去服劳役,农田无人耕种,土地大量荒芜。工匠们被迫在水中日夜劳作,许多人腰部以下生蛆,死亡者不计其数。而士兵们则在战场上死伤惨重,第一次征讨回来时,百万大军只剩下了两千七百人,资储器械更是损失殆尽。频繁的战争,使得百姓们生活困苦,他们不堪重负,纷纷揭竿而起。河南、山东、江南、陕西、四川等地,到处都有农民起义军的身影。像窦建德、翟让、李密等,都是当时著名的起义军领袖。他们率领着起义军,与隋朝的统治阶级展开了激烈的斗争,隋朝的统治摇摇欲坠。

四年之后,隋炀帝在江都被部将宇文化及所杀,隋朝也随之灭亡。曾经强盛一时的隋朝,就这样在三征高句丽的战争中,一步步走向了衰落和灭亡。而高句丽虽然在这三次战争中暂时保住了自己的国家,但也付出了惨重的代价,国力大损,在后来唐朝的持续打击下,最终还是走向了灭亡 。

隋炀帝三征高句丽这段历史,充满了血与泪,也给我们留下了深刻的教训。它让我们看到了战争的残酷,以及统治者决策失误所带来的严重后果。隋炀帝的好大喜功、急功近利,不仅让无数百姓失去了生命和家园,也让隋朝这个曾经辉煌的王朝,早早地退出了历史的舞台。这段历史,值得我们后人好好去反思。

历史余音:战争背后的深远回响

隋炀帝三征高句丽,就像一颗投入历史长河的巨石,激起了层层涟漪,其影响深远而持久。

从隋朝自身来看,这三次战争无疑是一场巨大的灾难。战争消耗了大量的人力、物力和财力,使得国家经济陷入了崩溃的边缘。百姓们承受着沉重的赋税和劳役,生活苦不堪言,社会矛盾急剧激化。农民起义的烽火遍地燃烧,隋朝的统治根基摇摇欲坠。曾经强盛一时的隋朝,在战争的摧残下,迅速走向了衰落和灭亡。这也让我们深刻认识到,战争是一把双刃剑,它在带来破坏的同时,也可能改变一个国家的命运。

而对于高句丽来说,虽然在这三次战争中暂时保住了国家,但也付出了惨重的代价。国力的损耗、人口的伤亡、土地的荒芜,都让这个国家元气大伤。在后来唐朝的持续打击下,高句丽最终还是走向了灭亡。这也提醒我们,战争没有真正的赢家,无论胜负,都会给双方带来巨大的伤痛。

从更宏观的历史角度来看,隋炀帝三征高句丽这一事件,也为后世留下了许多值得思考的问题。它让我们看到了一个统治者的决策对国家和人民的影响是多么巨大。隋炀帝的好大喜功、急功近利,使得他不顾国家和人民的承受能力,执意发动战争,最终导致了国家的灭亡。这也警示着后世的统治者,在做出决策时,一定要深思熟虑,权衡利弊,以国家和人民的利益为重。

同时,这一事件也让我们看到了战争与和平的关系。战争往往会带来破坏和毁灭,而和平则是国家繁荣、人民幸福的基石。我们应该珍惜和平,避免轻易发动战争。当面临矛盾和冲突时,应该通过和平的方式来解决,以实现互利共赢。

隋炀帝三征高句丽这段历史,虽然已经过去了一千多年,但它所蕴含的教训和启示,却依然值得我们后人去铭记和反思。让我们从历史中汲取智慧,珍惜当下的和平,共同创造一个更加美好的未来。