那年深冬,家里的电话里传来噩耗,母亲因病去世了。

那时我还是大学一年级的学生,妹妹正在读高二。

天塌了一块,但父亲的表现更让我揪心。

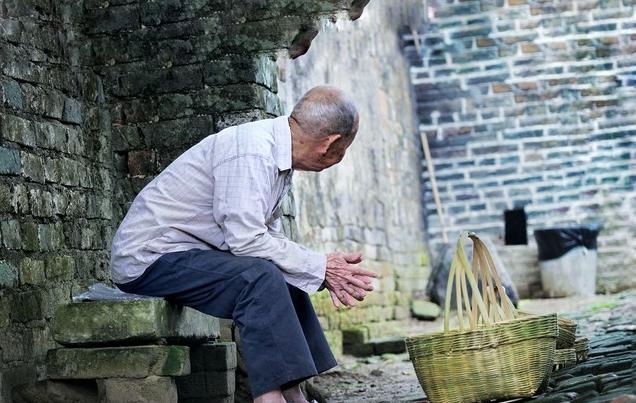

他一下子变得拼命起来——干农活,做泥水匠,接各种体力活,几乎没有一刻停歇。

三伯说,"你爸干起活来就像拼命一样,天亮就走,天黑才回。"

其实,我知道父亲这是在用忙碌麻痹自己。

他不说,但我明白母亲在他心中的位置。

小时候,一到夏天干完地里的活,母亲总会递上擦汗的湿毛巾。

吃饭时,她把饭盛好,先端到父亲面前。

而父亲虽是家里的柱子,但对母亲总是百般让着,从不舍得她干重活。

母亲去世后,一切都变了。

家里只剩父亲一个人操持,他不但要扛起家务和农活,还要供我们姐妹俩读书。

每次回信,我和妹妹都劝他歇一歇,但他总是回复,"你们不用管我,我能行。

"可想而知,这一行,就是不停地干活,用忙忙碌碌填补思念的空白。

大学毕业后,我和妹妹都有了工作,却总惦记着父亲独自生活的状态。

家里少了母亲的影子,父亲再坚强,终归需要有人陪着。

我和妹妹一商量,决定给父亲找个伴。

这时继母来了。

说来也平常,经人介绍,继母姓陈,比父亲小几岁,是个本本分分的农村妇女。

她能吃苦,会过日子,对我们也没架子。

记得第一次见她,她正洗着手,在我们到家前就把家里的桌椅板凳擦得一尘不染。

见我进门,她笑着问:“中午吃什么?

想吃啥就说。”

继母的到来给家里带来了久违的温暖。

如今想来,她和父亲很像,都是那种不爱多说话,但会用行动表达关心的人。

两人一起干活,一起吃饭,一起讨论种什么庄稼。

在我眼里,那是一幅温馨而自然的画面。

走到今天,很多画面我仍记得清清楚楚,比如继母在地头给父亲递水时的模样,满是笑容,像极了从前的母亲。

继母不仅入了父亲的心,也渐渐走进了我们的生活。

后来,我结婚生子,媳妇因为体弱怀孕期间闻不得油烟味,继母二话不说背着被褥就来了。

父亲也不肯闲着,说她认不得路,非得跟着一起来帮忙。

夫妻俩在厨房里忙活,那场景看着让人心暖。

儿子出生后,继母主动提出让我把孩子送回老家,她陪父亲一起带。

“趁着孩子还小,放在家里养几年,等上学了再接回去。

”我们按她说的做了。

几年后再看孩子,衣服干干净净,精神头足。

媳妇感慨道:“亲奶奶也不过如此。

”我听这话,心里也觉得踏实。

家里因继母的到来变得愈发充实。

我和妹妹都会给她买衣服鞋子,有时候还会给她买点金首饰。

继母总说她用不着,但脸上的笑意藏不住。

那几年,是父亲和她日子过得最舒心的时候,地里种着菜,家里养着鸡,孩子围着身边转,日子虽然不富裕,但充满了烟火气。

转眼到了今年中秋,我带着媳妇和儿子回家看望继母。

到了家门口,门是锁着的。

邻居告诉我:“你妈去地里了,估计在东边那块荒地。

”我记得那些地几年前就租了出去,心里纳闷:"她75岁的年纪了,还种地?"

走到地头,远远看见继母在河沟里掰玉米。

化肥袋沉甸甸的,她硬是单肩背着,弯着腰一步步地往上挪。

儿子跑过去喊:“奶奶,您背不动了,我来帮您!

”听见声音时,继母只是笑着说:“我还能动,闲着也是闲着,就当是锻炼身体了。”

那一瞬间,我心里五味杂陈。

一个75岁的老人,为了家里守着这几亩地,是怎么熬过来的?

中秋的团聚,成了我为家里做出决定的契机。

我尚还能负担,怎么舍得她再操劳!

我请了年假,带着媳妇和儿子,连着忙了几天,总算把地里的活儿都收拾清了。

我劝继母把地租掉,跟我回省城。

她起初坚定地拒绝,说她不识字,城里不自在。

我急了,直说:“您老了,儿子不管您谁管?

”说了许多,她才不情愿地点头。

继母搬到城里来住后,家里的生活有了新模样。

儿子做完功课后,赖着她陪他聊天。

媳妇晚上回家,做的第一件事也是喊她:“妈,辛苦了!

”我下班回家,三个人围着桌子边吃边聊。

其实,我们家没有血缘上的“奶奶”或者“儿子”,一切都是亲情在慢慢拉近。

继母身上有一种朴素而坚韧的力量,让我们都愿意对她真心以待。

她帮我们带孩子,我们陪她安度晚年。

人这一生,讲究缘分,而我们,因为这种亲情的缘分,成了一家人。

有妈在的日子,再简单不过,平平淡淡却不失温暖。

有人关心你,也有人让你关心。

那些看似无足轻重的小事,才是幸福的最大来源。

爱与被爱,从来与血缘无关,而是走进彼此生命后形成的深厚羁绊。