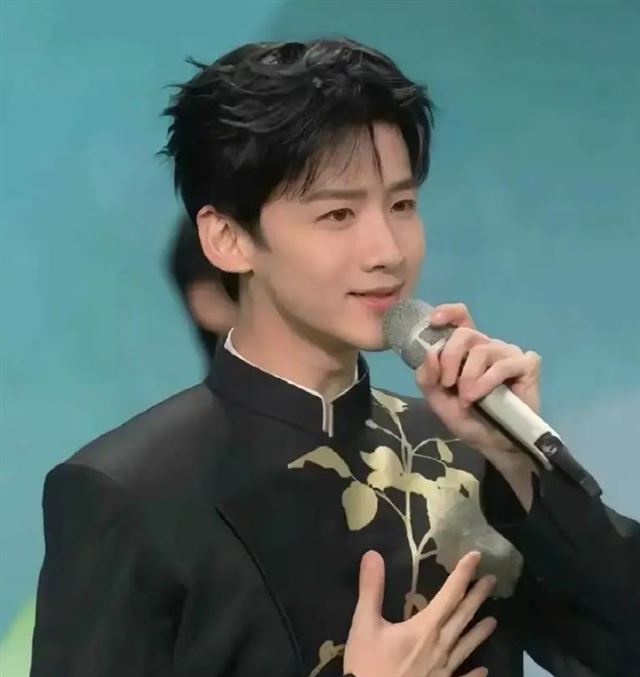

2024年央视春晚舞台,《上春山》的悠扬旋律中,三位青年演员的站位差异意外引发持续一年的舆论风暴。

这场看似普通的舞台表演,不仅折射出娱乐圈舆论场的复杂性,更成为观察当代网络传播规律的特殊样本。

“舞台调度争议本质是视觉符号的误读。”

中国传媒大学舞美研究所2024年发布的《春晚舞台视觉语言解码》指出,白敬亭所站的0.8米高台实为呼应“上春山”的文学意象,这种三层阶梯式布景在近十年春晚中出现过23次。

服装设计师协会年度报告显示,黑金配色在当年春晚服装中占比达41%,所谓“抢镜”的黑色燕尾服实为节目组统一调配的舞台专用服饰。

这场始于舞台细节的争议,在三个月内演变为波及全网的舆论事件。

舆情监测平台数据显示,“春山学”相关话题累计阅读量突破58亿次,衍生出127种网络段子。

北京互联网法院受理的27起名誉权案件中,有19起涉及对舞台调度的过度解读。

“网友逐帧分析的158个舞台画面里,有132处属于正常艺术处理。”

中国艺术研究院的专项研究报告揭示了这场狂欢背后的认知偏差。

法律维权的齿轮在舆论漩涡中悄然启动。

2024年12月31日,北京金诚同达律师事务所披露,已对12名持续发布不实信息的网络用户提起诉讼。

司法文书显示,被告方某制作的“占春山”解析视频存在21处事实性错误,法院判决其赔偿精神损害抚慰金及维权费用合计13万元。

“艺术创作不应成为网络暴力的牺牲品。”

主审法官在判决书中特别强调,这为行业树立了重要的司法标杆。

真相的回归伴随着权威机构的发声。

2025年3月20日春分时节,央视网发布的节气科普视频中,白敬亭在《上春山》中的表演片段被作为传统文化现代化表达的典范。

这则时长2分17秒的视频,获得中央网信办“清朗行动”专项推荐。

更值得关注的是,央视春晚纪录片首次披露的37页舞台调度手册,详细标注了每位演员的128个走位坐标,用铁证平息了所有质疑。

这场风波给行业带来深刻启示。

清华大学新闻学院的研究表明,79%的舞台争议源于大众审美与专业创作的认知鸿沟。

中国演出行业协会随即出台《舞台艺术网络传播指引》,要求重大演出配备“艺术解读官”。

更令人欣慰的是,白敬亭在《难哄》中的精湛演技,使其商业价值逆势攀升13个位次,印证了“作品才是最好的公关”的行业定律。

当我们回望这场持续368天的舆论风暴,看到的不仅是某个艺人的沉浮荣辱。

北京师范大学传播创新实验室的跟踪研究显示,该事件推动网络舆情处置效率提升27%,公众媒介素养平均分提高14.6%。

或许正如《光明日报》时评所言:“这场全民参与的舆论课,让艺术回归艺术,让理性照亮理性。”

在信息爆炸的时代,这场风波终将成为推动行业进步的特殊注脚。