专家说月入3000已经进入中等收入,白岩松反问专家:如果月入3000就算中等收

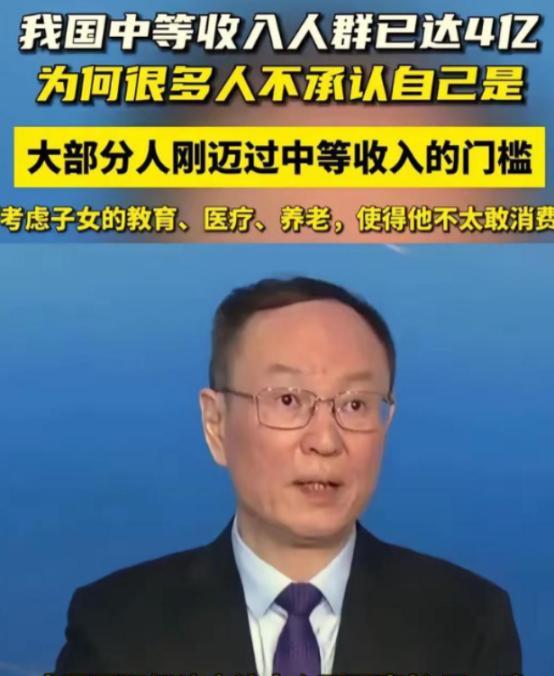

专家说月入3000已经进入中等收入,白岩松反问专家:如果月入3000就算中等收入,我国中等收入人群已达4亿,为什么好多人都拒绝承认自己已经进入中等收入人群?麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持!所谓中等收入,往往被人们默认为步入小康生活的标志。很多人认为,只有当收入达到一定程度,才能实现稳定的生活、子女教育、养老保障,甚至偶尔享受一些精神文化生活的余裕。而不少人在心中设定的中等收入标准,往往是月收入过万,尤其是对于一个家庭来说,这才足以覆盖日常开销,确保生活质量。然而,专家却给出了一个看似低得惊人的标准——月收入3000元即进入中等收入行列。这个数字的提出无疑触动了社会的神经,尤其是在物价和生活成本不断上涨的当下,这样的标准显得既不合情理,也难以让人信服。从实际生活出发,月入3000元到底意味着什么?对刚毕业、尚未结婚且无赡养压力的年轻人来说,3000元可能看起来还算宽裕,能够满足基本的吃喝住行,但并不意味着无忧无虑。除去房租、水电、交通、饮食等基本开销后,真正能用于储蓄或提升生活质量的资金非常有限。再考虑突发事件或医疗费用的支出,这样的收入显然难以让人有安全感。更何况,这部分人群通常生活压力相对较轻,尚未承担家庭经济的重担。而现实中的大多数人,尤其是已婚育有子女、需要赡养老人的家庭,月收入3000元显得更加捉襟见肘。家庭成员的日常饮食开销本身就占据了相当大的一部分收入,孩子的教育费用更是逐年递增,医疗、保险、日常生活用品的支出也不容小觑。若夫妻双方的月收入合计6000元,这对于许多家庭来说,已是极限收入水平。尤其是在负担房贷、车贷等固定支出的情况下,这样的收入根本无法满足家庭的正常运转,更别提积累财富、实现生活质量的提升。社会上有大量的低收入家庭正面临着类似的困境,他们不仅感受到经济压力,心理上的焦虑和无助更是不言而喻。此外,专家提出的统一标准没有充分考虑地域差异,成为这一观点遭受批评的另一关键因素。中国地域辽阔,不同城市和地区的生活成本差异巨大。一线城市如北京、上海,寸土寸金,房价和租金极高,日常消费水平远高于二三线城市甚至农村地区。在这些城市,3000元的收入难以承担一个人的基本租房成本,更别说其他生活开销。住在这些城市的打工者,哪怕收入达到3000元,也只能在最基本的生活需求线上挣扎,缺乏应对紧急情况的财力保障。相比之下,二三线城市的生活成本相对较低,3000元或许还可以维持较为基本的生活水平。统一将3000元作为中等收入的门槛,忽略了这一巨大的现实差异,无疑是对社会多样化经济状况的简化甚至误判。从更广义的角度来看,中等收入应当是一个能够保障基本生活、拥有稳定收入来源、并能够应对一定生活风险的群体。这个群体不仅要保证温饱,更应具备一定的消费能力和社会参与能力,能够保障家庭教育、医疗、养老等方面的需求。社会的中产阶级,往往被视为经济稳定和社会和谐的基础力量。若将中等收入的标准降至3000元,实际上弱化了中等收入群体的含义,忽视了他们应承担的社会责任和经济贡献。更何况,当底线收入标准定得如此之低时,社会对更低收入群体的关注和援助又该如何定位?专家提出的“月入3000元就是中等收入”的观点更多的是一种统计意义上的划分,可能在特定条件下或特定地区有其合理性,但未能全面反映中国当前经济发展和居民生活的复杂现实。真正的中等收入群体应当是那些能够满足基本生活需求、保障家庭稳定,并具备一定抗风险能力的收入阶层。这不仅仅是一个收入数字,更是一种生活质量和社会地位的体现。在社会各界普遍关注居民收入和生活水平不断提升的大背景下,正确认识和定义中等收入阶层,对于制定合理的社会政策、保障民生、推动消费升级都具有重要意义。将收入标准简单统一,忽视多样化的生活成本和家庭负担,难以解决群众的实际困难,也不利于实现公平合理的社会分配。未来,关于收入阶层的划分和定义,需要结合更细致的调查数据、合理的生活成本分析,以及地域和家庭结构的多维度考量,才能真正贴近民众的生活实况,反映经济发展的真实成果。归根结底,月收入3000元是否属于中等收入,不能只看表面数字,更要看这收入背后是否能支撑起家庭稳定的生活和一定的消费能力。公众对这一点的感知,正是社会真实经济状况的直观反映。只有尊重这一现实,社会各界的讨论才有建设性的意义,民众的生活才能真正得到改善和提升。信息来源:经济学家李实再释“中等收入标准”:是家庭人均年收入,每个人心里中等收入群体门槛不一样——红星新闻