1946年的一个夜晚,叶剑英宅子里进了贼,警卫迅速展开追捕,枪法最准的警卫“啪”

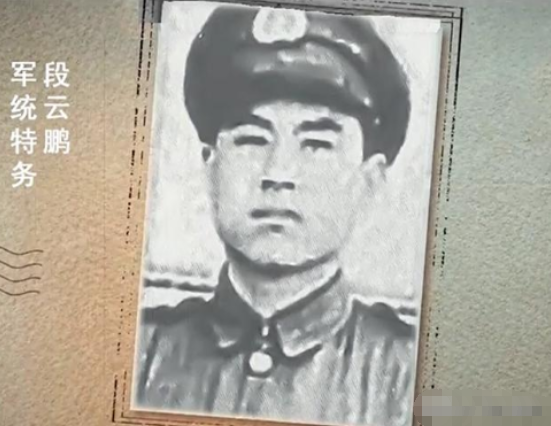

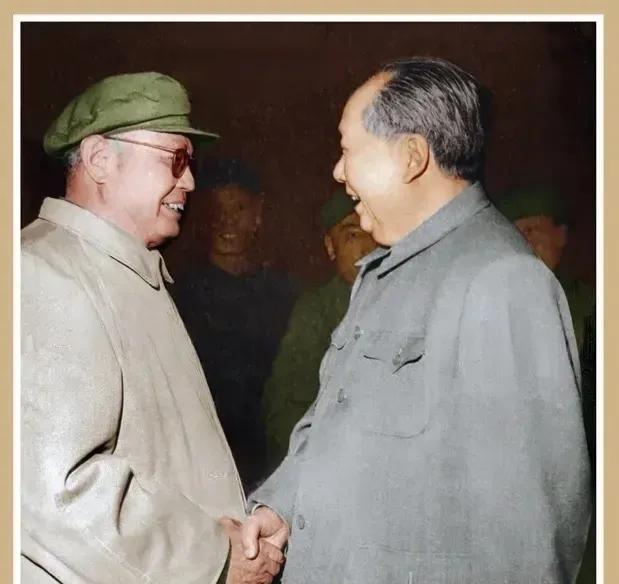

1946年的一个夜晚,叶剑英宅子里进了贼,警卫迅速展开追捕,枪法最准的警卫“啪”的一声,朝屋顶贼人开了一枪,可谁曾想这个贼人竟能全身而退!1946年冬,北京的夜晚寒风刺骨,街巷间弥漫着战后动荡的硝烟气息。月光下,一道黑影悄无声息地跃上了一座宅邸的屋顶,瓦片在脚下发出轻微的“吱呀”声。突然,一声枪响划破夜空,子弹擦着黑影的衣角飞过,火光在黑暗中一闪而逝。那黑影却如狸猫般敏捷,一个翻身便消失在夜色中。这不是江湖传说,而是真实发生在中共谈判代表叶剑英宅邸的一幕。那夜的黑影,正是国民党军统特工、江湖人称“赛狸猫”的段云鹏。这场惊心动魄的追逐,究竟隐藏着怎样的秘密?段云鹏为何冒险潜入?叶剑英又如何在暗杀的阴影下力挽狂澜?让我们拨开历史的迷雾,走进那个充满悬念的夜晚。1946年的中国,正站在历史的十字路口。国共两党在北平进行停战谈判,试图为战火纷飞的国土谋求一线和平。叶剑英,作为中共在北平军事调处执行部的首席代表,肩负着沉重的使命。他的宅邸不仅是他休息的场所,更是存放重要文件的机密之地。屋内的每一份文书,都可能关乎谈判的成败,甚至国家的未来。而段云鹏,这个名字在江湖与军统中如雷贯耳。他并非生来就是特工。1904年,他出生于河北冀县一个普通农户家庭,自小体壮如牛,性情桀骜。年轻时,他投身军阀部队,凭着一身武艺和过人的胆识,在乱世中崭露头角。1928年,他拜江湖侠盗“燕子李三”为师,练就了飞檐走壁的轻功,得了“赛狸猫”的绰号。抗战期间,他曾潜入日军司令冈村宁次的官邸,盗走金条、翡翠等财物,留下嘲讽纸条,让日军颜面扫地。这件事让他名声大噪,也为他日后加入军统埋下了伏笔。1946年,段云鹏已不再是单纯的飞贼。经军统华北负责人谷正文招揽,他成为国民党保密局北平站的特工,军衔少校。他的任务从偷窃财物升级为窃取情报,甚至执行暗杀。这一次,他的目标直指叶剑英。那晚,寒风裹挟着细雨,北平的街道湿滑而冷清。叶剑英的宅邸坐落在东城一条幽深的胡同里,周围警卫森严。段云鹏却选择了最冒险的路径——从屋顶潜入。他踩着湿滑的瓦片,小心翼翼地靠近目标房间,手中紧握着一把匕首,腰间还藏着窃取文件的小型工具。他的计划是偷走叶剑英的公文包,若有机会,便结束这位中共要员的性命。然而,细雨成了他的致命破绽。瓦片在雨水中微微滑动,发出轻微的声响。这细微的动静却被警卫捕捉到。一名枪法精准的警卫迅速反应,抬手就是一枪。子弹划过夜空,擦着段云鹏的肩膀飞过,瓦片碎片四溅。他心跳加速,却未慌乱,凭借多年练就的轻功,一个翻滚躲到屋檐后。警卫的火力接踵而至,枪声在胡同中回荡,每一发子弹都像死神的低语。段云鹏知道,留给他的时间不多了。他迅速判断地形,跃向旁边的矮墙,借着夜色的掩护,消失在胡同的尽头。警卫追出宅邸,却只看到空荡荡的街道。这场短暂的交锋,以段云鹏的逃脱告终,但也让叶剑英的警卫队更加警惕。段云鹏为何铤而走险?档案中语焉不详,但结合历史背景,可以推测他的任务绝非单纯的盗窃。1946年,国共谈判正值关键时刻,蒋介石为争取时间部署内战,表面上同意停战,暗地里却通过军统展开情报战。叶剑英作为中共代表,手握谈判核心文件,极可能是军统的首要目标。段云鹏的潜入,或许是为了窃取这些文件,甚至执行更危险的暗杀任务。叶剑英的冷静在这场危机中显得尤为突出。事后,他并未因刺杀未遂而退缩,而是继续投身谈判,坚定地推动停战协定的达成。他的警卫回忆,叶剑英曾在枪声响起后淡然说道:“若为和平,何惧险阻?”这句话不仅展现了他的无畏,也成为他此后数十年革命生涯的写照。而段云鹏的失败,标志着他传奇生涯的转折。他虽逃过一劫,但军统的任务让他越陷越深。1947年,他参与破坏中共北平地下党;1949年,他奉命刺杀主张和谈的北平市长何思源,造成何的二女儿身亡。这些行动让他从“侠盗”彻底沦为令人不齿的特务。叶剑英与段云鹏,一个是坚定的革命家,一个是乱世的冒险者,他们的交锋是那个时代正邪交织的缩影。叶剑英以无畏的信念,带领中共在谈判桌上争取主动,最终为新中国的建立奠定了基础。他的宅邸虽险象环生,却从未动摇他的决心。段云鹏的命运却截然不同。1949年,国民党政权崩溃,他逃往台湾,继续为军统效力。1954年,他再次潜入大陆,试图执行刺杀任务,却在广州落网。公安机关鉴于他认罪态度,依据毛泽东“可杀可不杀的就不要杀”的指示,将他监禁。1967年,文化大革命期间,段云鹏被处决,终年63岁。他的“赛狸猫”传奇,就此画上句号。那夜的枪声,不仅是叶剑英宅邸的一次危机,更是国共斗争的一个缩影。叶剑英的无畏与段云鹏的冒险,折射出乱世中不同的人生选择。叶剑英用信念书写了历史,而段云鹏却在错误的选择中迷失。